1. 冬瓜の選び方から下処理まで

冬瓜は奈良時代から日本の食卓にあがることが多かった食材であるが、メジャー感という点では少しばかり劣るイメージがある。保存性が高い冬瓜、より美味しく食べるための選び方から下処理の仕方を紹介する。

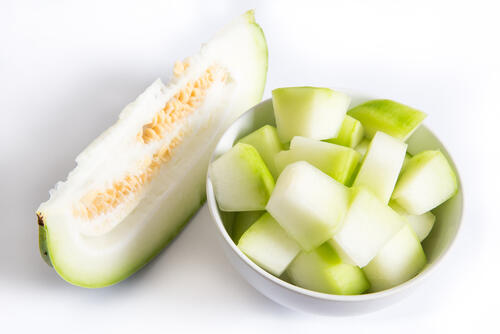

カットされて売られていることも多い冬瓜

冬瓜の大きさは大小さまざまある。われわれがスーパーでよく目にする冬瓜は、すでに何等分かに切られてパックにされていることが多い。冬瓜を選ぶ基準としては、皮の部分に粉を吹いているものが良質とされている。また、カットされて販売されている場合は、種の配置に注目である。種がしっかりと詰まっているものが、より美味しい冬瓜の条件のひとつなのである。また、いくつかの冬瓜を手に取り、ずっしりとした重さをあるものを選ぼう。

冬瓜を料理するために

それでは、冬瓜を料理するための基本を見てみよう。まるごと冬瓜を入手した場合には、縦半分に切り、へたの部分を切り落とすことから始める。ウリ科の冬瓜には、中心にワタと種が詰まっている。これをスプーンで取り出す方法もあるが、調理後にきれいな姿を残すには、冬瓜をさらに等分に切り中心部分も包丁で切り落とすほうがよいだろう。

皮の部分の処理は?

緑色の皮の部分はどのように処理するのであろうか。もちろん、この部分もむく必要がある。しかし、厚くむきすぎないようにする注意が必要である。なぜならば、かぼちゃと同様に、多少緑の部分が残っても食べる際には気にならないからである。むしろ、ほのかに残る緑色が調理後に映える可能性が高い。冬瓜の果肉の部分は白一色でかなりそっけないため、皮の部分を薄くむいてわずかに色を残すことをおすすめする。

2. 調理法によって変化させる冬瓜の切り方

冬瓜は、煮たり炒めたりさまざまな料理法ができる食材である。料理法に応じて、切り方を変えると食べやすくなる。それぞれの切り方と調理法をみてみよう。

煮物やあんかけにするには

冬瓜の料理法といえば、煮物が最もよく知られている。柔らかな冬瓜は、大ぶりに切っても食べるときに困ることはない。一般的には、3~4cm四方の大きさに切断し、煮物やあんかけに活用することが多い。逆に、あまり小さく切りすぎると煮崩れしてしまう可能性もあるので注意が必要だ。

炒め物にするときにはサイコロ状に

バラ肉やナス、ズッキーニなどと炒める場合はどうだろうか、炒める具材にもよるだろうが、まず細長く切れば調理しやすく食べやすい。いちょう切りにしてもよいのだが、冬瓜はとにかく柔らかい食材なので、炒めたあとも食感が残るように厚めに切る用心が必要である。また、子どもが喜ぶようにサイコロ状にする手段もあるが、この場合も小さく切りすぎないようにしよう。

冬瓜の香りが苦手という人には

ウリ科の冬瓜は、日本人の遺伝子にもマッチする食材ではあるが、独特の香りを厭う人は少なくない。この香り対策としては、調理前にカットした冬瓜をたっぷりのお湯で茹でるという方法がある。5分も茹でれば十分である。この下処理によって、冬瓜により味がしみやすくなるので、まさに一石二鳥である。

3. 切った冬瓜の保存方法は?

八百屋や道の駅などで大きな冬瓜を入手した場合、保存に頭を悩ますこともあるかもしれない。たとえば冬瓜の半分を残した場合は、ワタと種は除去して皮つきのままラップにくるめば、5日ほどは冷蔵庫で保管できる。また、調理用にカットした冬瓜は、冷凍可能なジッパー付きのビニール袋に入れて1ヶ月をめどに保存可能である。冬瓜の最大の特徴である保存性の高さは、丸のまま保管する場合にその利点を発揮する。15℃ほどの室温で冷暗所に保管すれば、数ヶ月単位で保存ができるのである。夏に収穫した冬瓜を冬の料理として楽しめるのは、この冬瓜独自の性質ゆえなのである。

結論

冬瓜は柔らかい果肉を特徴とするために、調理の際には煮崩れなども考慮してカットする必要がある。調理法によってもさまざまな切り方があるが、いずれも小さくなりすぎないように注意しよう。カットした冬瓜は冷凍保存も可能である。慣れれば簡単な冬瓜の処理法と切断法、モノにしたらさまざまな料理を楽しんでほしい。

この記事もCheck!