1. 冬瓜(トウガン)とは?

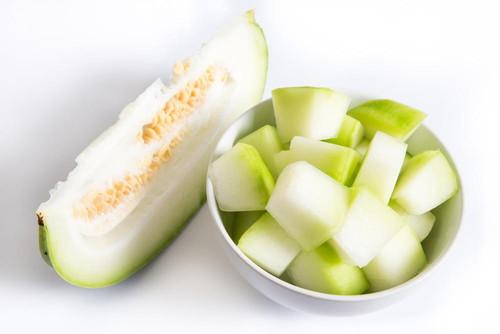

冬瓜(トウガン)とはウリ科トウガン属の植物であり、一般的にはその可食部分である果実を指すことが多い。日本で売られている冬瓜には球形・楕円形・円筒形などさまざまな種類があるが、主流は楕円形の見た目と緑色の色味が特徴の「琉球冬瓜(リュウキュウトウガン)」である。果肉はみずみずしくて柔らかく、味わいは淡泊となっている。サラダや煮込み料理などに使われることが多い。

冬瓜の旬と主な産地

東京都中央卸売市場の「市場統計情報」によれば(※1)、冬瓜は通年出回っているが最も流通量が多くなるのは旬の6~8月頃である。また、農林水産省の「地域特産野菜生産状況調査」によれば(※2)、2018年の収穫量は9,202トンであり、沖縄県の2,756トンが収穫量1位になっている。その他、愛知県(1,572トン)、神奈川県(1,252トン)、岡山県(1,092トン)などでも多く栽培されている。

冬瓜の名前の由来

前述のとおり、冬瓜の旬は夏頃(6~8月頃)である。それなのに名前に「冬」という文字が付く理由は、丸のまま冷暗所で保存すれば冬まで持つからだ。そのことから「冬瓜(トウガ)」と呼ばれるようになって、「トウガン」へと訛ったとされている。なお、地域によっては「カモウリ」「シブイ」などと呼ぶこともあり、日本最古の薬物辞典『本草和名』には「カモウリ」として紹介されている。

2. 冬瓜の基本的な栄養価

冬瓜は、水分が多くて低カロリーな野菜として知られている。また、少量ではあるが、ビタミン類やミネラル類などもバランスよく含んでいることが特徴である。そんな冬瓜の栄養価を、文部科学省の「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」を参考に確認しておこう(※3)。

冬瓜100gあたりの栄養価

- エネルギー:16kcal

- たんぱく質:0.5g

- 脂質:0.1g

- 炭水化物:3.8g

- 脂肪酸

・飽和脂肪酸:0.01g

・一価不飽和脂肪酸:0.02g

・多価不飽和脂肪酸:0.04g - ビタミン

・βカロテン:0μg

・ビタミンD:0μg

・ビタミンE:0.1mg

・ビタミンK:1μg

・ビタミンB1:0.01mg

・ビタミンB2:0.01mg

・ナイアシン:0.4mg

・ビタミンB6:0.03mg

・ビタミンB12:0μg

・葉酸:26μg

・パントテン酸:0.21mg

・ビオチン:0.2μg

・ビタミンC:39mg - ミネラル

・ナトリウム:1mg

・カリウム:200mg

・カルシウム:19mg

・マグネシウム:7mg

・リン:18mg

・鉄:0.2mg

・亜鉛:0.1mg

・銅:0.02mg

・マンガン:0.02mg

・ヨウ素:7μg

・セレン:0μg

・クロム:0μg

・モリブデン:4μg - 食物繊維:1.3g

(・水溶性食物繊維:0.4g)

(・不溶性食物繊維:0.9g)

3. 美味しい冬瓜の選び方とは?

冬瓜は旬の時期になるとスーパーや八百屋などでも見かけることが多くなる。自分で選んで購入できるときには、以下のようなポイントを参考にするとよいだろう。なお、以下の選び方のポイントは緑色の見た目をしている「琉球冬瓜」などの場合である。

- 外皮:鮮やかで濃い緑色の見た目をしているもの

- 重さ:持ったときにずっしりと重みを感じるもの

- 断面:白くてみずみずしさを保っているもの(カットされている場合)

また、品種によってはブルーム(白い粉)が付いているものもある。この場合はしっかりと白い粉が付いているもののほうが質がよいとされている。ただし、お店によってはブルームを拭き取ってから陳列している場合もあるため、あくまで「ブルームが付いていれば良質である」と理解しておこう。

4. 冬瓜の下処理のやり方とは?

冬瓜の下処理には、「適当な大きさにカットするもの」と「カットした冬瓜を下茹でするもの」の2つの工程がある。このうち下茹では必ずしも行う必要はないが、下茹ですることで料理に味が染み込みやすくなる。ここではそれぞれの下ごしらえの手順について確認しておこう。

【冬瓜の基本的な切り方】

- 丸のままの冬瓜は1/4サイズに切る

- 必要に応じて冬瓜の皮を剥いておく

※煮込み料理にする際は厚めに残すとよい - スプーンで果肉にあるワタと種を取り出す

- 薄切りや乱切りなど適当な方法でカットする

【冬瓜の基本的な下茹で方法】

- お湯を沸かした鍋に塩(2%程度)を加える

- 鍋に冬瓜を加えてから、5~6分程度茹でる

※竹串がすっと刺さるようになれば完了 - 下茹でした冬瓜は冷水につけて冷やす

5. 冬瓜を使ったおすすめ料理3選

淡泊さとみずみずしさが特徴の冬瓜は、サラダ・お浸し・煮込み料理・汁物などに使われること多い。ここでは特に冬瓜を使ったおすすめ料理を3種類紹介する。

その1.冬瓜のおひたし

冬瓜をシンプルに楽しむなら「おひたし」にするのがおすすめだ。作り方は簡単で、先に薄口醤油・みりん・料理酒・だし汁を2分程度煮てから冷ましておく。それから下茹でした冬瓜を、作っておいた出汁醤油につけるだけで完成する。トッピングにカツオ節やゴマなどを使っても美味しくなる。少量の冬瓜で作れるので、冬瓜が少しだけ余ってしまったときにもおすすめである。

その2.冬瓜と挽肉のあんかけ煮

オーソドックスな冬瓜料理の1つに、「挽肉とあんかけ煮」がある。作り方は、鍋に水・醤油・みりん・料理酒を入れて一煮立ちさせ、そこにひと口大にしておいた冬瓜と炒めておいた鶏そぼろ肉を加える。10分ほど煮込んだら水溶き片栗粉を加えて、とろみが出るまで煮込んだら完成となる。冬瓜のホクホク・トロトロとした食感が楽しめるので、冬瓜を手に入れた際にはぜひ試してみたい一品だ。

その3.冬瓜の味噌汁

冬瓜は、汁物との相性もいい。中華スープや洋風スープに加えるのもいいが、味噌汁に加えても美味しく食べられる。いつものように味噌汁を作り、冬瓜を加えてみよう。冬瓜は大根のような食感なので、大根の味噌汁のような味わいになる。また、冬瓜と一緒に細切りにした油揚げを加えたり、小口切りにしたネギをトッピングしたりすると、より深い味わいを楽しめるようになる。

6. 冬瓜を上手に保存する方法

冬瓜は日持ちする野菜なので、丸のままであれば冷暗所で常温保存することが可能だ。しかし、カットしたものは劣化が早いため、ラップなどで断面をしっかりと包んでから冷蔵庫の野菜室で保存しよう。なお、カットした冬瓜は切ってから2~3日以内に食べきるほうがよい。その他、もし使いきれない場合には、適当な大きさにカットしてから保存袋に入れて冷凍保存するのがおすすめだ。

結論

冬瓜は日本で古くから食べられているウリ科の植物で、淡泊な味わいとみずみずしさが特徴となっている。そのため、食べるときにはシンプルにサラダにするか、煮込んだり汁物にしたりしてしっかりと味をつけるのがおすすめだ。特に夏のシーズンには多く出回るので、興味があったらスーパーや八百屋などで購入してみるといいだろう。

【参考文献】

- ※1:東京都中央卸売市場「市場統計情報」

https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/geppo/ - ※2:農林水産省「地域特産野菜生産状況調査」

https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/tokusan_yasai/ - ※3:文部科学省「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」

https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/1365419.htm