1. イサキの旬はいつ?

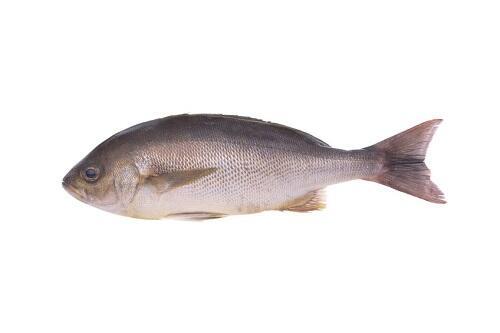

新鮮な状態を刺身で食べたり皮ごと揚げて唐揚げにしたり、パン粉で覆ってオーブン焼きにしたり、まるごと1尾使用してガーリック焼きにするなど、和洋どちらの料理も楽しめるイサキ。中には50cmくらいの大きさのものもあるが、平均して30cm程度と、調理しやすいサイズが魅力だ。

そんなイサキの旬を皆さんはご存知だろうか。イサキは、ほぼ年間を通して市場に入荷されている。中でも5~7月くらいにかけての初夏の頃が、最も美味しいらしい。逆に水温が下がりやすい秋から春にかけてのシーズンは、脂が落ちて身もパサパサになりやすい。旬と旬でないシーズンのイサキの味は、同じ魚と思えないほどだといわれている。

そんなイサキの旬を皆さんはご存知だろうか。イサキは、ほぼ年間を通して市場に入荷されている。中でも5~7月くらいにかけての初夏の頃が、最も美味しいらしい。逆に水温が下がりやすい秋から春にかけてのシーズンは、脂が落ちて身もパサパサになりやすい。旬と旬でないシーズンのイサキの味は、同じ魚と思えないほどだといわれている。

2. イサキの特徴を知ろう

ここではイサキの特徴について紹介しよう。イサキのことをイサギと呼ぶ人もいるが、どちらでも構わない。名前のイサは磯の意味で、イサキのキやギは古代の接尾語で魚を意味するという。ちなみに、漢字では伊佐木・伊佐幾・鶏魚と表記されることがあるのが特徴のひとつだ。

食べ方で注意したいのは、中骨の部分は生で食べても喉に刺さりにくいが、焼いたり蒸したり煮たりするとトゲが強くなることもあるのが特徴だ。また、古い時代にイサキの骨が喉に刺さり亡くなった鍛冶屋がいたため「鍛冶屋殺し」というゾッとするような呼び名も付いているのも特徴である。

さらに骨のみならず、ヒレの部分も尖って硬いため、調理する際は注意が必要だ。調理前に背びれ・腹びれ・尾びれを包丁やキッチンばさみでカットしておくようにしよう。

食べ方で注意したいのは、中骨の部分は生で食べても喉に刺さりにくいが、焼いたり蒸したり煮たりするとトゲが強くなることもあるのが特徴だ。また、古い時代にイサキの骨が喉に刺さり亡くなった鍛冶屋がいたため「鍛冶屋殺し」というゾッとするような呼び名も付いているのも特徴である。

さらに骨のみならず、ヒレの部分も尖って硬いため、調理する際は注意が必要だ。調理前に背びれ・腹びれ・尾びれを包丁やキッチンばさみでカットしておくようにしよう。

3. イサキの産地は主に関東より南

ここではイサキの産地についてふれていく。スーパーの店頭で購入する場合、とくに産地を気にかけずに手に取る人もいるだろう。では、イサキの産地はどこなのだろうか。

イサキは黒潮が影響を与える海を好むといわれており、分布エリアは主に関東より南の日本各地だという。とくに漁獲量の多い都道府県は、長崎・福岡・山口・三重・島根・高知・和歌山などだ。

ちなみにイサキの白身は、クセがなくムニエルや、ポアレといった料理でも美味しく味わえる。とくに旬の頃は鯛やスズキよりも美味しいうえ、リーズナブルに手に入るのが嬉しいポイントだ。

イサキは黒潮が影響を与える海を好むといわれており、分布エリアは主に関東より南の日本各地だという。とくに漁獲量の多い都道府県は、長崎・福岡・山口・三重・島根・高知・和歌山などだ。

ちなみにイサキの白身は、クセがなくムニエルや、ポアレといった料理でも美味しく味わえる。とくに旬の頃は鯛やスズキよりも美味しいうえ、リーズナブルに手に入るのが嬉しいポイントだ。

4. イサキに含まれる栄養成分と健康効果

イサキには多価不飽和脂肪酸のひとつであるDHA(ドコサヘキサエン酸)、EPA(イコサペンタエン酸)という栄養成分が多く含まれている。これらの脂肪酸は血中コレステロールの値を正常化したり、血液の流れをスムーズにしたりする効果が期待できる。

そのほか、イサキに含まれる栄養成分は、ビタミンDとタンパク質が比較的多めである。魚に含まれる良質なタンパク質は、骨格や筋肉の元となる成分であり、ホルモンや酵素の原料ともなり、身体の免疫機能にも関与する大切な栄養素のひとつである。

またビタミンDはカルシウムやリンの小腸での吸収を高め、歯や骨を丈夫にしたり、カルシウムの血中濃度を調節したりする働きがあるという。ほかにも目の健康や粘膜、皮膚を正常に保ち、ウイルスなどから身体を保護する働きのあるビタミンAなども含まれている。さまざまな栄養成分を多く含むイサキを積極的に食べたいものだ。

そのほか、イサキに含まれる栄養成分は、ビタミンDとタンパク質が比較的多めである。魚に含まれる良質なタンパク質は、骨格や筋肉の元となる成分であり、ホルモンや酵素の原料ともなり、身体の免疫機能にも関与する大切な栄養素のひとつである。

またビタミンDはカルシウムやリンの小腸での吸収を高め、歯や骨を丈夫にしたり、カルシウムの血中濃度を調節したりする働きがあるという。ほかにも目の健康や粘膜、皮膚を正常に保ち、ウイルスなどから身体を保護する働きのあるビタミンAなども含まれている。さまざまな栄養成分を多く含むイサキを積極的に食べたいものだ。

結論

イサキの旬や特徴について紹介したが、理解してもらえただろうか。ちなみに新鮮なイサキでも目は濁りがちだという。鮮度のいいものを見分けるポイントは、色ツヤのよさや腹部のしまり具合、頭が小さめで全体的にふっくらとしたものを選ぶとよいだろう。

この記事もCheck!