目次

1. B3サイズの大きさは?A判とB判の違いも解説

B3サイズの大きさは縦横何cmなのかを早速みていこう。また、分かりづらいA判とB判の違いも解説する。

B3サイズの大きさは?縦横何cm?

B3サイズの各辺の長さは36.4cm×51.5cmだ。日本産業規格JISP0138によって決められている。JISP0138により標準化されている用紙サイズには、ISO-Aシリーズと、JIS-Bシリーズの2種類が存在し、B3とはJIS-Bシリーズ内の、B0からB10まである規格の中の一つだ。

「A判」と「B判」の違いは?

A判は、国際標準規格(ISO)で定められたA列という寸法を用いて作られる用紙サイズのことだ。このサイズは世界共通の規格となっている。面積が1m2(平方メートル)の用紙サイズをA0とし、これを一定の割合で分割したものが、A0〜A10まで続いている。一方のB判は、JISのP0138「紙加工仕上寸法」にあるJIS-Bシリーズの規格のことである。JIS-Bシリーズでは最も大きいサイズであるB0を103cm×145.6cmと定め、そこから順次サイズを2等分することでB1以下のサイズを導き出している。

「JIS-B」と「ISO-B」はサイズが異なるので注意

「JIS-B」と「ISO-B」とではサイズが異なるので注意してほしい。現在用紙のサイズを定めているJISP0138には、主要シリーズとしての『ISO-Aシリーズ』と補助シリーズの『JIS-Bシリーズ』が存在する。その名称からも分かるように、A判の規格であるAシリーズは国際規格であるISO216:1975を元に定められている。一方、Bシリーズは現在の国内規格であるJISP0138:1998より以前の規格JISP0138:1961において、B0の面積を1.5m2、幅と長さの比を1:√2と定めた規格を採用している。ISO216もBシリーズが定められているが、国内規格JISでは国際規格IS0のBシリーズを不採用としているため、JIS-BシリーズとISO-Bシリーズとではサイズが違っている。

2. B3サイズの用紙の主な用途とは?

B3サイズは、B4を2枚並べた大きさだとイメージすると分かりやすい。実際にB3サイズの用紙がどのような場面で使用されているのかを紹介する。

電車の中吊り広告やポスターなど

主な用途としては、電車の中吊り広告やポスターなどで使用されており、新聞の折り込みチラシにも多く採用されている。電車通勤・通学の人にとっては、車内でよく見る、中吊り広告サイズがB3だとイメージするとよいだろう。

3. B3サイズのポスターはどれくらいの大きさ?

ポスターに使われることもあるB3サイズ。B3サイズの用紙でポスターを作成した場合、どれくらいの大きさになるのか目安を知っておこう。

ポスターとしてはもっとも小さな部類

ポスターは貼り付ける場所や用途によってさまざまなサイズが掲示され、当然B3サイズも使用されている。その中でB3サイズは、ポスターとしては最も小さな部類だ。

ポスターとして使うならどのサイズ?

ポスターや地図として多く使用されているのが、B1サイズである。横に向きを変えても大きいため、利用者の目に留まりやすい。たとえば160cmの女性と比べた場合、頭頂部から膝上くらいまでのサイズ感だ。B2サイズは、ポスターやイベントのパネル、カレンダーとしてよく使用される大きさである。頭頂部から腰くらいまでのサイズ感だ。上述したように、電車の中吊り広告や折り込みチラシによく使用されているのが、B3サイズだ。頭頂部から胸くらいの大きさである。

4. B3サイズの用紙が入る封筒の選び方と切手代の目安

B3は用紙サイズとしては比較的大きなサイズだ。そのB3用紙を折らずにそのまま入れられる封筒にはどのようなものがあるのだろうか。封筒の選び方や切手代の目安を紹介する。

折らずに入れる場合

市販されている角形B3封筒のサイズは37.5cm×52.5cmで、B3用紙などを折らずに封入することができる。縦横の合計は90cmなので、厚みのないものなら定形外郵便・規格外の適用内だ。そのほかにも用紙などを折らずに郵送する場合は、円筒型にして送る方法がある。こちらは円筒型にした状態での最小サイズが直径3cm、長さ14cmと決められている。B3用紙を円筒型で送る場合は定形外郵便・規格外となる。B3用紙などを折らずに郵送するときはサイズに注意して送ろう。

折って入れる場合

折り曲げて入れても問題ないという場合には、2つ折りで「角形1号封筒」、4つ折りで「角形4号封筒」が使用できる。封筒の大きさが違うため、料金はそれぞれ異なる。

切手代はいくらが目安?

- 定形外郵便・規格外:200〜220円

- 定形外郵便・規格内:120〜140円

料金(切手代)は重さに準じて変わってくるが、1枚や数枚程度であれば上記の金額で送れるだろう。

この記事もCheck!

5. B3サイズの用紙がそのまま入る箱やダンボールの大きさは?

B3サイズの用紙が、そのまま入る段ボールにはどのようなサイズがあるだろうか。

ゆとりを考えると100〜120cmがおすすめ

B3サイズの用紙やポスターがそのまま入る段ボールを選ぶ場合、B3の幅と長さは36.4cm×51.5cmであり、段ボールの厚さや、ケース内の若干のゆとりを考慮すると、底面のサイズ合計は90cmを超えるとみておくとよい。そこで、たとえば底面B3程度の大きさで、高さ10cmくらいの段ボールは、100サイズとなる。高さ10cmでは低すぎるので25cm程度は欲しいという場合は、120サイズを選んではいかがだろうか。

6. B3サイズをほかの単位に変換するとどれくらいの大きさになる?

B3サイズをcm以外の単位に当てはめた場合は、どれくらいの大きさになるかを解説する。

mmやinch、pixelに変換するとどれくらい?

- サイズ(単位mm):364mm×515mm

- サイズ(単位inch):約14.33inch×約20.28inch

- サイズ(単位pixel):約5016px×約7096px(解像度350dpiで計算した場合)

B3サイズをmm、inch、pixelに変換した大きさは上記のとおりである。

面積や対角線の長さはどれくらい?

- 面積(1枚のみ):0.18746m2

- 面積(20枚):3.749m2

- 対角線の長さ:約63.1cm

B3サイズの面積や対角線の長さは上記のとおりである。

7. B3サイズとA4サイズの大きさを比較すると?

書類の基本サイズはA4であるため、実際の寸法は知らなくてもそのサイズを具体的にイメージしやすいだろう。そこで、イメージのしづらいB3のサイズ感をつかむため、A4サイズと比較した結果を紹介する。

B3の面積はA4の3倍、各辺の長さは1.73倍

JISによると用紙の基本となる主要シリーズはA判であり、A0の面積は1m2となっている。B判はA判を補完するための補助シリーズという位置づけで、B0はA0の1.5倍だ。それらをまとめると、A4の2倍の面積はA3、A3の1.5倍の面積はB3となる。言い換えると、B3の面積はA4の3倍ということだ。そのようにとらえると大体のイメージがつきやすくなるのではないだろうか。

- A4:各辺長さ:210×297(mm)、面積:0.06237m2

- B3:各辺長さ:364×515(mm)、面積:0.18746m2

なお、A4とB3の具体的な数字の違いを比較すると上記となる。

それでは、各辺の長さを比較するとどのようになるだろうか。各辺の長さの倍率はB判同士の印刷倍率を求めた際に使用した計算式で求めることができ、長さの倍率は173%だ。具体的には、A4の各辺の長さを1.73倍にするとB3の各辺の長さとなるということである。おおよそのイメージとしては、A4用紙を2枚並べ、それより若干大きめのサイズをイメージすればよいだろう。

それでは、各辺の長さを比較するとどのようになるだろうか。各辺の長さの倍率はB判同士の印刷倍率を求めた際に使用した計算式で求めることができ、長さの倍率は173%だ。具体的には、A4の各辺の長さを1.73倍にするとB3の各辺の長さとなるということである。おおよそのイメージとしては、A4用紙を2枚並べ、それより若干大きめのサイズをイメージすればよいだろう。

8. B5サイズからB3サイズへ印刷したいときの倍率設定は?

B5からB3へ印刷する際の倍率はどれくらいだろうか。ここでは、B5を基準とし、B3へ拡大する際の倍率設定について解説する。

印刷する際の倍率は長さの比率

2等分の原則により、たとえばB3からB5への縮小印刷設定は半分の更に半分で4等分、逆に拡大は4倍にすればよいと考えるかもしれない。しかし、面積は4倍であるが、印刷時の倍率は縦横の長さの比率で設定する必要があるため4倍とはならない。

B3はB5用紙を縦横に計4枚並べた大きさ

それではB5を基準としてB3へ拡大する方法をみていこう。B5は182×257mm、B3は364×515mmであり、拡大率は200%なので各辺の長さをそれぞれ2倍にするということになる。

364(B3短辺)÷182(B5短辺)×100=200%

上記と同様の計算式で縮小率を求めると下記となる。

182(B5短辺)÷364(B3短辺)×100=50%

具体的な拡大率の計算方法は上記である。つまり、B3はB5用紙を縦に2枚横に2枚ずつ計4枚並べた大きさとイメージすればよいことになる。

364(B3短辺)÷182(B5短辺)×100=200%

上記と同様の計算式で縮小率を求めると下記となる。

182(B5短辺)÷364(B3短辺)×100=50%

具体的な拡大率の計算方法は上記である。つまり、B3はB5用紙を縦に2枚横に2枚ずつ計4枚並べた大きさとイメージすればよいことになる。

ほかのサイズの用紙からの倍率・縮尺率

- A1:61.2%

- A2:86.7%

- A3:122.6%

- A4:173.4%

- A5:245.2%

- B1:50.0%

- B2:70.7%

- B4:141.5%

- B6:283.0%

ほかのサイズの用紙からB3サイズに変更する場合の、縮尺率は上記のとおりである。ある特定のサイズからそれ以外のサイズに変更するときの倍率を縮尺率という。

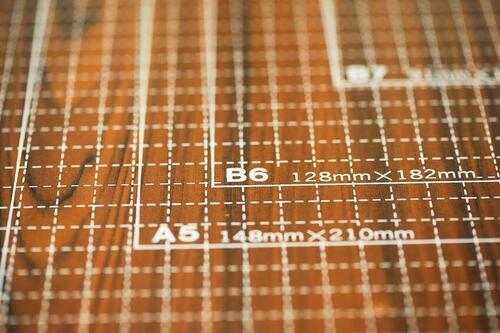

9. B3以外も含めたA判とB判のサイズ一覧

ここでは、B3以外も含めたA判とB判のサイズをまとめたので、参考にしてほしい。なお「判」とはサイズを意味する。

A判のサイズ一覧

- A0:84.1×118.9cm

- A1:59.4×84.1cm(サイズはA0の半分)

- A2:42×59.4cm(サイズはA1の半分)

- A3:29.7×42cm(サイズはA2の半分)

- A4:21×29.7cm(サイズはA3の半分)

- A5:14.8×21cm(サイズはA4の半分)

- A6:10.5×14.8cm(サイズはA5の半分)

- A7:7.4×10.5cm(サイズはA6の半分)

- A8:5.2×7.4cm(サイズはA7の半分)

- A9:3.7×5.2cm(サイズはA8の半分)

- A10:2.6×3.7cm(サイズはA9の半分)

上記のように「A」に続く数字が小さくなるほどサイズは大きくなる。また、たとえばA4はA3を2つつなげた大きさ、逆にA5はA4を半分にした大きさだ。A4のサイズを覚えておけばA3とA5もすぐに分かる。

B判のサイズ一覧

- B0:103×145.6cm

- B1:72.8×103cm(サイズはB0の半分)

- B2:51.5×72.8cm(サイズはB1の半分)

- B3:36.4×51.5cm(サイズはB2の半分)

- B4:25.7×36.4cm(サイズはB3の半分)

- B5:18.2×25.7cm(サイズはB4の半分)

- B6:12.8×18.2cm(サイズはB5の半分)

- B7:9.1×12.8cm(サイズはB6の半分)

- B8:6.4×9.1cm(サイズはB7の半分)

- B9:4.5×6.4cm(サイズはB8の半分)

- B10:3.2×4.5cm(サイズはB9の半分)

A判と同様に「B」の後ろにくる数字が小さいほどサイズが大きくなる。またB4を2つつなげるとB3、半分するとB5になるサイズ感も同じだ。

この記事もCheck!

10. B3は日常で使用する物でサイズ感を覚えよう

普段から触れることの多いA4とは違い、B3はイメージしづらい。B3の大体のサイズ感は、一般的なノートや書類に使用されるB5やA4と比較しながら覚えるのはいかがだろうか。B3サイズはノート4冊分、A4用紙は2枚並べて、それより若干大きめのサイズをイメージすれば分かりやすいだろう。

結論

B3サイズについて幅広く解説した。B3のサイズは36.4cm×51.5cmである。電車の中吊り広告やポスター、新聞の折り込みチラシなどで使用され、実は多くの場面で見かける大きさなのだ。今回に限らずB3サイズについて疑問に思うことがあれば、ぜひこの記事の内容を解決に役立ててほしい。