目次

- 1. 「楷書」とは?どのような意味?

- 2. 楷書の特徴

- 3. 楷書の書き方と上手に書くコツ

- 4. 「楷書」と「行書」「草書」「隷書」などとの違いは?

- 5. 印刷物のフォントにある「楷書体」と「明朝体」の違いは?

- 6. 楷書の美しい書き方を身につけておいて損はなし

- 左右対称にすること

- 横画は少し右上がりにすること

- あきは均等にすること

- 横画の一番長い線は1文字につき1箇所にすること

- 囲まれる文字は小さくすること

- ひとやねの角度は約90度にすること など

- 「う」の2画目は右に張り出さないように書く

- 「か」は縦長にしすぎず点との間は広めにとる

- 「り」は幅をゆったりめにする など

1. 「楷書」とは?どのような意味?

まずは「楷書(かいしょ)」についての基本的なところから解説しておこう。

標準的な漢字の書体のひとつで「真書」ともいう

楷書は標準的な漢字の書体のひとつで「真書」ということもある。印刷用の書体「ゴシック体」や「明朝体」も楷書のひとつとされている。分かりやすく読み違えにくいので、現代では契約書といった公文書にも使われるほど使用頻度が高い。

書道の基本となる「正書」も楷書である

楷書は書道の基本となる書体で、一般的に「正書」といえば楷書のことを指す。書道を習う上で最初に学ぶべき書体としても広く知られている。

楷書の中にもさまざまな「書風」がある

ひと口に楷書といっても、太くどっしりした楷書もあれば、線が細く緊張感ある楷書も存在するなど、その書風は実にさまざまである。点画が分かりやすく書き方も習得しやすいため、正式な書体としてもっとも長く使用されてきた書体だ。

2. 楷書の特徴

楷書といえば現在も高い頻度で使用される書体である。そんな楷書で書く字にはどのような特徴があるのだろうか?

一点、一画を続けずに書く

楷書の特徴として、一点、一画を続けずに(筆を離して)丁寧に書くことが挙げられる。後述する草書や行書のように、点画を省略したり字形を崩したりせず「始筆・送筆・終筆(または起筆・送筆・収筆)」をそろえる「三折法」で書かれている。

読みやすい(読み違えにくい)

一点、一画ずつを丁寧に書くことから、楷書で書かれた文字は大変読みやすく、似ている文字でも読み違えることが少ない。実用性が高い書体といえるだろう。

形が美しくバランスがよい

楷書は一般的に水平・平行・垂直で構成されているので形が美しい。行書や草書のような曲線があまりないため文字に安定感があるのも特徴だ。点画が分かりやすく、左右のバランスが整っているのも楷書である。

3. 楷書の書き方と上手に書くコツ

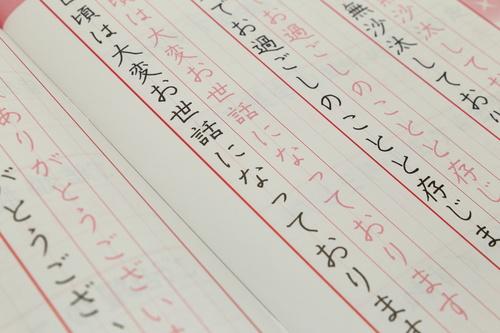

読みやすくバランスもよい楷書は、正式な書類などで指定されることも多い書体だ。ぜひ上手に書けるようにしておきたい。楷書で上手に書くためのコツをお伝えしよう。

正しい点画と書き順で書く

楷書は一点一画をつなげることなく筆順通りに書く。三折法のリズム「トン(始まり)・スー(中間)・トン(終わり)」を意識しよう。リズムよく筆を運ぶのが上手に書くコツだ。書き順は、美しい楷書を書くための重要な要素である。正しい順番を覚えることも大切だ。

上手に書くポイント(美しく書くための原則)

一点一画を正確に書く楷書にとってバランスは重要だ。線にぎこちなさがあっても横画・縦画・直線・曲線・斜画など字を構成する要素のバランスがよければ文字に安定感が生まれ美しく見える。

中心を意識して書くと文字が引き締まり、全体が統一感のある仕上がりになる。硬筆であればリーダー入りのノートを、毛筆であれば半紙を十字に折って使用するとよい。

楷書に合う「ひらがな」の書き方は?

一例だが、このように楷書に合うひらがなにも書き方のコツがある。文章の7割はひらがなといわれているため、楷書を学び直すのであればぜひひらがなも学んでみてはいかがだろうか?

4. 「楷書」と「行書」「草書」「隷書」などとの違いは?

せっかくなので、楷書以外の書体とその特徴についても解説しておこう。

篆書(てんしょ)|パスポートの表紙などに使われている書体

篆書とは、まるで象形文字のようなユニークな形をした字体のことだ。身近では、印鑑やパスポートの表紙にある「日本国旅券」の文字などに使用されている。その左右対称の独特な形から、装飾文字としてデジタル業界でも活用されている。

隷書(れいしょ)|紙幣に使われている書体

秦の役人が業務効率を上げるため、篆書を書きやすくしたのが隷書だ。左右に波打つような運筆が特長で「日本銀行券」や「壱万円」などの紙幣に使われている。

草書(そうしょ)|流れるような運筆の書体

前漢〜後漢時代に、早く書くことを目的として発達したものが草書だ。点画がかなり省略されており、流れるような運筆が特徴である。また草書を崩してひらがなが誕生したなど、ひらがなの土台になっていることも知っておこう。

行書(ぎょうしょ)|草書と楷書の中間のような書体

曲線的な形でスラスラ書ける書体だ。楷書とともに主流だが、筆順の逆転や省略法など楷書とはいくつか異なる点がある。一筆書きのような運筆は草書に似ているが行書のほうが読みやすい。草書と楷書の中間で、書き方次第では個性を表現できるなど汎用性が高い。

楷書(かいしょ)|もっとも新しく「隷書」や「行書」から変化した書体

楷書は、実はこれらの字体の中でもっとも新しいとされている。一見、草書や行書は楷書を崩したような印象を受けるが、実際には隷書から派生したものである。隷書が元となって草書や行書が生まれ、そして楷書が生まれたというわけだ。

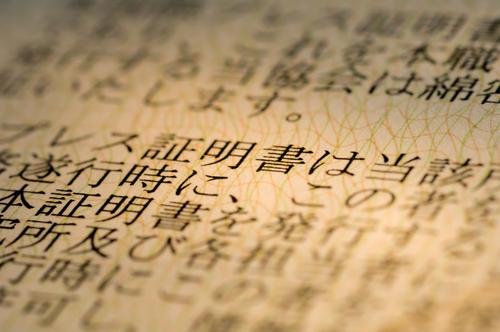

5. 印刷物のフォントにある「楷書体」と「明朝体」の違いは?

印刷物などにおけるフォントの「楷書体」と「明朝体」はどう違うのだろうか?こちらもぜひ知っておこう。

フォントの「楷書体」とは

はっきりとして厳格なイメージがある楷書体は、次に解説する明朝体と比べると書き文字に近く、やわらかさや温かみを感じさせるといった特徴がある。

フォントの「明朝体」とは

印刷物用に誕生したのが明朝体だ。繊細で洗練された印象のフォントで、読みやすさから書籍や新聞などの本文に用いられている。

楷書の見本サイトや、楷書体に簡単に変換できるフリーツールも多い

楷書の見本サイト、あるいは書きたい文字を楷書体に変換できるフリーツールも多い。楷書の書き方を覚えたいときなどに利用してみてはいかがだろうか?

6. 楷書の美しい書き方を身につけておいて損はなし

楷書は分かりやすく読み間違えにくい上、見た目も美しいことから正式な書体とされている。社会人になってから習字を習う機会はなかなかないが、今はさまざまなツールや自習用品なども登場している。美しい楷書の書き方を身につけておいても損はしないはずだ。

結論

楷書は「真書」ともいい、書道における「正書」である。正式な書体として契約書などで指定されることも多い。使用頻度が高い楷書を美しく書けるようにしておきたいと考える方も多いだろう。本稿が少しでもお役に立てば幸いだ。

この記事もCheck!