目次

- 福岡:5月中旬〜6月上旬

- 神奈川:5月中旬〜6月中旬

- 九州:6月上旬〜下旬

- 和歌山:6月上旬〜下旬

- 北海道:7月上旬〜下旬

- 白加賀梅:6月上旬〜下旬

- 南高梅:6月下旬〜7月中旬

- 玉梅:6月上旬

- 古城梅:5月下旬〜6月上旬

- 甲州梅:5月下旬〜6月上旬

- 軽く洗ってたっぷりの水に1〜2時間ほどさらしてアク抜きをする

- 水気を拭き取りながら爪楊枝などでヘタを取り、傷んでいるものは取り除く

- アク抜き不要。洗って水気を拭きながらヘタを取ればOK

- ヘタがキレイに取れたら、好みの方法で加工する

- 水洗いをしてから数時間水にさらしてアクを抜く

- 水分をしっかり拭き取ってジッパー付きの袋で冷凍保存する

- 水にさらしてのアク抜きは不要

- 追熟させたければ段ボールなどに入れ、冷暗所で保管する

- 実が重なると追熟具合にムラが出るため平らに並べる

1. 梅の収穫時期はいつ?梅雨との関係も解説

梅の収穫時期は1年のうちのわずかな期間しかない。ご家庭で梅シロップや梅酒を作りたい方は把握しておくことが大切だ。

梅の開花時期は2〜5月、収穫時期は6〜7月ごろ

梅は2〜5月上旬にかけて花が咲き、やがて実がなって熟していく。南高梅で有名な和歌山県を例に挙げると、収穫時期は6〜7月ごろである。

【梅と「梅雨」の関係は?】

6〜7月は梅雨(つゆ)の時期にあたる。梅の実がこの時期の雨で熟すことから梅雨と呼ばれるようになったといわれている。だが長雨でカビが生えやすいことから「黴雨(ばいう)」と書くこともある。

早めに収穫されたものが「青梅」

梅は、早いところでは5月下旬や6月初旬ごろから収穫が始まる。まだ熟す前の梅が「青梅」だ。キレイな青(緑)色をしており、新鮮な香りが強い。梅酒などを作るなら青梅の時期を知っておくとよいだろう。

未熟な梅の生食はNG

梅の未熟な実には青酸配糖体「アミグダリン」という物質が含まれている。食べると下痢や中毒を起こすおそれがあるため、生食はNGだ。完熟した梅や加工された梅ではアミグダリンが分解されるので、中毒の心配はない。

2. 産地別・梅の収穫時期

一般的な梅の収穫時期は6〜7月ごろとお伝えしたが、実は産地によって多少異なる。

産地別・梅の収穫時期

ご覧のように、南ほど収穫時期が早く、北にいくほど遅くなる。これは、産地によって梅雨入りの時期が異なるためだ。

3. 品種別・梅の収穫時期

もうひとつ、梅は品種によってもやや収穫時期が異なるので、こちらもお伝えしておこう。

品種別・梅の収穫時期

一例だが、このように産地だけでなく品種でも収穫時期が若干異なる。「何を作りたいのか」「どの梅を使いたいか」などを先に決めておくと、時期や品種が選びやすいだろう。

4. 加工目的別・梅の実の収穫時期

せっかくなので、もう少し詳しく紹介したい。梅を使った加工品には梅干しや梅酒、ピクルス、ジャムなどがあるが、何を作るかで梅の熟度を選ぶのが一般的である。

梅酒やシロップ漬けなら「青梅」を収穫

上述のように、熟していない梅は青梅と呼ぶ。青くて硬く、酸味が強いのが特徴だ。梅酒や漬け物、甘露煮やシロップなどを作りたければ青梅が適している。全体が丸みを帯び、皮がピンとしてきた頃が収穫適期である。

梅ジャムなら「色づいた梅の実」を収穫

青梅が熟すと黄色く色づいて半熟梅になる。梅干しにすると食感が硬めのものができあがる。またフルーティーでやや酸味が残る半熟梅はジャムに最適だ。青梅を購入したが追熟して黄色くなってしまった、という場合などもジャムや梅干しを作ってみるとよいだろう。

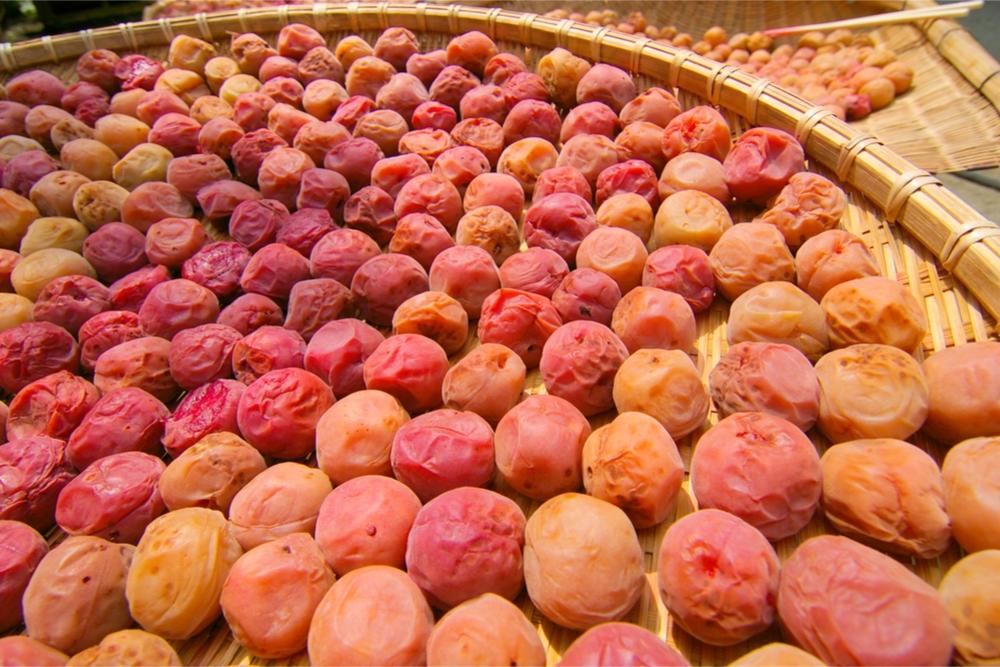

梅干しなら「完熟した梅」を収穫

梅の実が熟しはじめると黄緑色になり、完熟梅は果肉が柔らかで皮は黄色へと変化する。ほどよい甘さとフルーティーな香りをもつ完熟梅は、梅干し作りに最適だ。梅酒や梅を使ったフルーツ酢作りにも向いている。完熟梅は皮が薄く、全体が黄色に色づいたら収穫適期だ。

5. 梅の収穫方法

梅を庭などで栽培しているご家庭も多いだろう。自分で収穫する楽しみがあるが、時期や種類で気をつけるポイントがあるので覚えておこう。

青梅は手で1粒ずつ収穫する

青梅は、手で1粒ずつもぎ取りながら収穫する。自然に落果することはほとんどないため、頃合いになったら収穫しよう。道具を使うと実が傷つくおそれがあるため、手がおすすめだ。実を傷つけないように優しく包み、ねじるように収穫しよう。

完熟梅は網を敷いて収穫

完熟梅を収穫する際は、熟れて自然に落果するのを待つ。落ちた時に傷つかないようにネットを敷くのが一般的だ。ネットを敷かないと、落ちたときに潰れたり皮が破れたりするため注意しよう。完熟梅は青梅に比べて皮が柔らかく、破れやすいので優しく取り扱うことも大切だ。

6. 収穫した梅の下処理方法と保存方法

収穫した梅を加工するときは下処理が必要だ。また収穫した梅は、正しく保存しなければ傷んでしまうことがある。梅は追熟するため、鮮度を保つなら冷凍保存がおすすめだ。下処理や保存についての知識も蓄えておこう。

梅の下処理方法

【青梅の場合】

【完熟梅の場合】

梅の保存方法(冷凍保存)

【青梅の場合】

【完熟梅の場合】

結論

梅の収穫時期は産地・品種・加工目的などによって変わるが、一般的には「梅雨と同時期」と覚えておこう。収穫した梅は種類や熟度などに応じて、いろいろ加工して楽しめる。梅シロップや梅干しはもちろん、梅酒や梅ジャムなどさまざまな梅の加工品を作ってみてはいかがだろうか?

この記事もCheck!