1. 小なすの特徴

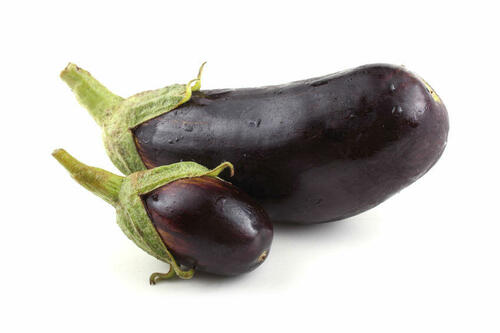

小なすとは長さ3~8㎝ほどの小さななすのことで、「一口なす」とも呼ばれる。一般に多く流通している中長なすはおよそ12~15㎝程度なので、かなり小さいことがわかる。

皮がやわらかく、種が少ないため口当たりがよいのが特徴。漬物にするのが一般的だが、煮物や天ぷらにしても食べられる。

小ぶりでありながら、なすの甘みがしっかりと感じられるので好きな人も多い。

皮がやわらかく、種が少ないため口当たりがよいのが特徴。漬物にするのが一般的だが、煮物や天ぷらにしても食べられる。

小ぶりでありながら、なすの甘みがしっかりと感じられるので好きな人も多い。

小なすの種類

民田なす

山形県鶴岡市で江戸時代初期より栽培されている伝統野菜。かつて松尾芭蕉が句に詠んだともいわれる。浅漬けのほか、からし漬けやみそ漬けなどさまざまな漬物に使われる。

出羽小なす

山形県には民田なすのほかに「窪田なす」という小なすもあり、この2つを交配して収穫性を高めたのが出羽小なすである。

もぎなす

賀茂なすと同じく京の伝統野菜のひとつに指定されている。主に料亭やからし漬け用として使われる。

十市(とおち)小なす

高知県オリジナルで、小なすの中ではメジャーな品種である。光沢が強く、鮮やかで濃い黒紫色が特徴。皮が比較的かためなので、輸送中も傷みにくい。

タイなす

ピンポン玉程度の大きさで緑色の皮をもつ。日本の小なすとは異なり、果肉はかたく、種も多い。カレーやトムヤムクンなどの煮込み料理の具材に最適である。

2. 小なすの旬や選び方

小なすの旬は一般的ななすと同じく6~9月頃。なすは約90%が水分であると同時に、利尿作用のあるカリウムを多く含んでいるので、身体を冷やす作用がある。暑い夏にはぴったりの野菜だ。

スーパーなどではあまり見かけることのない小なすだが、購入する際は次の点に注意して選ぼう。

スーパーなどではあまり見かけることのない小なすだが、購入する際は次の点に注意して選ぼう。

ヘタのトゲが鋭く尖っているもの

小なすは実は小さいがヘタはほかのなすと変わらないほどの大きさがある。ヘタにはっきりと筋が出ているもの、トゲがピンと尖っているものを選ぼう。また切り口が乾燥しているものは避けよう。

皮にハリがあり、つややかなもの

表面が光るほどツヤがあるものを選ぼう。皮にしわがあるものは中の水分が抜けているので注意しよう。

持ったときに重みがあるもの

小なすは小さいのでなかなか重さを感じにくいが、大きさに対しあまりに軽いものは避けるようにしよう。

3. 小なすのおすすめレシピ

小なすは漬物などにすることが多く、とくにからし漬けは山形県などで特産品とされているほど有名である。家庭では簡単に浅漬けにしても美味しく食べられる。また、小ぶりなのでまるごと天ぷらにしたり、煮びたしにするだけでもいつもと違った一品ができるのでおすすめだ。

小なすの浅漬け

- 小なすは水洗いし、ヘタのトゲが気になる場合はキッチンばさみなどで切り落とす。

- ボウルに小なすと塩を入れて全体になじませたら、押しつぶすほどの力でしっかりともみこむ。

- 小なすがしんなりしてきたら、手でギュッと水気を絞り、密閉容器などに入れる。醤油、ごま油を加え、味付けをする。

小なすの揚げ浸し

- 小鍋に出汁、酒、みりん、砂糖、醤油、すりおろし生姜を入れてひと煮立ちさせ、粗熱をとっておく。

- 小なすは水洗いし、トゲのあるガクの部分を切り取る。縦に数本切り込みを入れ、水にさらしてアクをとる。

- キッチンペーパーなどでしっかりと水気を拭き取り、素揚げする。水けが残っていると油がはねるので注意する。

- 170℃に熱した油に小なすを入れて、しんなりするまで揚げたら取り出す。軽く油をきってから、熱いうちに1の出汁に浸ける。

結論

ころころとした見た目がかわいい小なすについて紹介した。手のひらにのせても余りあるほど小さい小なすは、まるごと調理できるので見栄えもよい。一般的な中長なすのように多く出回るものではないが、近年スーパーなどでも見かけられるようになったので、見つけた際はぜひ一度、購入してみてはいかがだろうか。

この記事もcheck!