目次

- 1. 「飯盒炊爨」と「飯盒炊飯」の違いは?

- 2. そもそも飯盒とはなにか?

- 3. 飯盒炊爨の魅力|ふっくら美味しいご飯が炊ける理由

- 4. 飯盒炊爨のやり方|飯盒でご飯を炊く方法

- 5. 飯盒炊爨に失敗しないためのコツ

- 6. 飯盒のお手入れ方法

- 7. キャンプ初心者にもおすすめの飯盒3選

- 8. 飯盒炊爨はキャンプの醍醐味!美味しいご飯を炊こう

- お米を計量し、飯盒の中に入れる

- 濁りがなくなるまで水でお米を研ぐ

- 飯盒の内側の目盛りを目安に水を注ぐ

- 蓋をして火にかける(沸騰するまでは弱火〜中火)

- 水が吹きこぼれてきたら強火にし、蓋に重しをのせる

- 吹きこぼれの量が減ってきたら徐々に火を弱める

- かすかにご飯が焦げるようなにおいがしてきたら火を止める

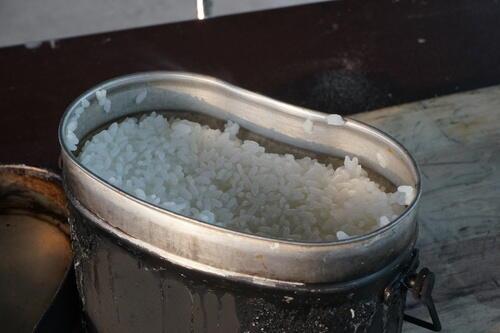

- 飯盒を火からおろし、上下逆さまに置いてしばらく蒸らせば完成

1. 「飯盒炊爨」と「飯盒炊飯」の違いは?

「飯盒炊爨」は「はんごうすいさん」と読む。一方、馴染みのある方も多いであろう「飯盒炊飯」は「はんごうすいはん」だ。両者にはどのような違いがあるのだろうか?

飯盒炊爨も飯盒炊飯も意味は同じ

飯盒炊爨も飯盒炊飯も同じく「飯盒を使ってご飯を炊く」という意味である。

本来は「飯盒炊爨」である

本来、飯盒でご飯を炊くことは「飯盒炊爨」である。だが炊飯器というように「米を炊く=炊飯」というイメージが強い。そのため「飯盒で米を炊く=飯盒炊飯」というのはごく自然なのだろう。むしろ飯盒炊爨に違和感を覚える方も多いはずだ。

近年では飯盒炊爨も飯盒炊飯も同じような意味で使われていることから、同義と解釈して問題ない。ただし飯盒炊爨は、ご飯だけでなくおかずなどを「調理する」という意味で使われる場合もあるため、こだわる方は使い分けるのもアリだ。

2. そもそも飯盒とはなにか?

飯盒炊爨と飯盒炊飯について分かったところで「飯盒」について少し深く掘り下げていこう。

飯盒は軍の装備品のひとつだった

飯盒はかつて軍の装備品であり、一人ひとりに米や麦などを携行させるとともに器や米を炊くための道具として使われていた。現在も、自衛隊の装備品のひとつとして欠かせないアイテムになっている。

標準的な飯盒は4合炊き

飯盒にもいろいろな種類があるが、標準的なものは4合炊きとなっている。5合や2合といった飯盒も見かけるが、初心者の方はまず4合炊きの飯盒を選ぶとよいだろう。

この記事もCheck!

3. 飯盒炊爨の魅力|ふっくら美味しいご飯が炊ける理由

飯盒炊爨の魅力といえば、なんといっても野外でふっくら美味しいご飯が炊けることだ。なぜ飯盒で美味しく炊けるのかというと、その秘密は構造にある。

飯盒の構造と美味しくご飯が炊ける理由

一般的な飯盒は、外蓋と内蓋の二重構造となっている。効率よく、かつ、ほどよく圧力がかかる仕組みになっているのだ。水の量や火加減などに注意すれば、誰でも美味しいご飯を炊くことができる。それだけではない。カレーなどの煮込み料理も作れるし、冷凍シュウマイなどを蒸すこともできる。内蓋をうまく活用すれば、パスタだって調理可能だ。

【豆知識】飯盒の蓋の意外な活用方法

飯盒の蓋で米を計量できる。一般的な4合炊きの飯盒は外蓋が3合、内蓋が2合(いずれもすり切り)となっているため計量カップが不要だ。また飯盒の蓋はお皿代わりにできるだけでなく、ハンドル付きのものはフライパン代わりにもなる。飯盒ひとつあれば、手軽かつ身軽にアウトドアで料理が楽しめるというわけだ。

4. 飯盒炊爨のやり方|飯盒でご飯を炊く方法

実際に飯盒を使ってお米を炊く飯盒炊爨について解説していこう。

飯盒でご飯を炊く方法

火加減さえ気をつけていればそれほど難しい工程ではない。初心者の方もチャレンジしやすいはずだ。なお火からおろす際は火傷にくれぐれもご注意を。厚手のグローブをはめて蓋を抑えながら逆さに置こう。蒸し時間は10〜20分程度を目安にするとよい。

お好みの具材を使って「炊き込みご飯」を作る方法

細かく刻んださつまいも、あるいはごぼう・にんじん・鶏肉、もしくはツナ・ちりめんじゃこなどお好みの具材を飯盒に入れて炊けば、炊き込みご飯が完成する。

炊爨と同時に味噌汁やおかずをあたためる方法

ご飯を炊いている間、内蓋に味噌汁を入れておいたり、おかずを入れておいたりすれば、同時に温められる。お米を炊く際に刻んださつまいもなど、お好みの具材を入れれば炊き込みご飯のようなものも手軽に作れる。

5. 飯盒炊爨に失敗しないためのコツ

ポイントが分かれば飯盒炊爨は難しいものではないが、初心者の方は不安も多いだろう。飯盒炊飯で美味しいご飯を炊くコツをお伝えする。

お米の浸水時間は季節で変える

浸水時間が足りないと、せっかく炊けたご飯に芯が残ってしまうことがある。夏場は30分、冬場は1〜2時間ほど浸水させるようにしよう。浸水時間を踏まえて調理開始時間を計画立てするとよい。

火加減の目安を知っておく

焚き火台やかまどなどで飯盒炊爨をする際の、火加減の目安も覚えておくと安心だ。「弱火=火が飯盒の底に届かない強さ」「中火=火が飯盒の底に触れる強さ」「強火=火が飯盒の側面まで届く強さ」を目安にしよう。

蒸らすときはひっくり返す

飯盒炊爨では、炊きあがったあと上下をひっくり返して蒸らすのがセオリーだ。ひっくり返さずに放置すると、底の余熱でご飯が焦げてしまう。少し焦げたにおいがしてきたタイミングで火からおろすため、すでに「おこげ」はできている。さらに放置することで、そのおこげが「ただの焦げ」になってしまうのだ。

また飯盒の上部には蒸気が溜まっている。ひっくり返すことによって蒸気が移動し、底部分が蒸されて柔らかくなるという効果もある。蒸らしている間に熱が逃げるのを抑えたいときは、飯盒を新聞紙などで包むとよいだろう。

おこげを作らない方法も知っておこう

飯盒炊飯の醍醐味ともいえるおこげだが、中にはあまり好きではないという方もいるだろう。一般的には少し焦げたにおいがしたら火からおろすが、それ以外にも炊き上がりの見分け方がある。

沸騰し始めたら、蓋に割り箸を当ててみよう。振動が伝わってくるはずだ。その振動がなくなったら炊き上がりの合図のため、すぐに火からおろして蒸らせばおこげはできない。

6. 飯盒のお手入れ方法

焚き火や炭火などで飯盒炊爨をした場合などはとくに、飯盒が焦げてしまうことがある。焦げをそのままにしておくと、次回の炊き上がりに影響が出てしまうためしっかりお手入れをしておこう。

飯盒のお手入れ方法と乾燥方法

蒸らしが終わったご飯を飯盒に入れたままいつまでも放置しないことだ。時間が経つほどご飯粒が剥がれにくくなる。速やかに器によそうなどし、飯盒を水に浸けて残ったご飯粒をふやかしておこう。また外側には、すすや吹きこぼれなどによる汚れが付く。こちらはたわしなどで落とそう。飯盒の熱がまだ残っているうちのほうが落ちやすい。

いずれも、さいごに水ですすぎ、風通しのよい場所できちんと乾かすことが大切だ。中が濡れたまま蓋をしてしまうと、雑菌の繁殖やカビの発生を招きかねないため気をつけよう。

この記事もCheck!

7. キャンプ初心者にもおすすめの飯盒3選

飯盒炊爨をしたことがないという方にもおすすめの飯盒を3選、紹介しよう。

キャプテンスタッグ「林間 兵式ハンゴー 4合炊き」

扁平型のスタンダードな飯盒だ。4合炊きで価格もリーズナブルなので、初心者の方にはとくにおすすめ。

ロゴス「ハンドル付ハンゴウ」

蓋の部分にハンドルが付いているため、蓋を鍋やフライパン代わりにして使える4合炊きの飯盒がこちら。

オオイ金属「兵式(スイス式)飯盒 取手付」

同じく蓋にハンドルが付いているタイプの4合炊きの飯盒。2合と4合の水位線が外側にも付いている。

8. 飯盒炊爨はキャンプの醍醐味!美味しいご飯を炊こう

飯盒炊爨と飯盒炊飯の違いから、飯盒の魅力や美味しいご飯の炊き方、お手入れについてまで詳しく解説してきた。飯盒炊爨はまさにキャンプなどアウトドアの醍醐味のひとつだ。浸水時間や火加減などに不安がある方は、ご家庭で何度か試しながらコツを掴んでおくとよいだろう。ぜひ本稿を参考に、美味しいご飯を炊いてみてほしい。

結論

飯盒炊爨のコツやご飯を炊く以外のいろいろな使い方、お手入れ方法などを知っておくと、アウトドアをより有意義で充実したものにできるだろう。飯盒炊爨と飯盒炊飯の違いなどは、ちょっとしたうんちくネタにもなる。これを機に、ぜひ飯盒に興味を持っていただければ幸いだ。

この記事もCheck!