目次

- 1. 家庭菜園におすすめのにんにくの品種とは?

- 2. にんにくの栽培時期と栽培環境

- 3. にんにくの栽培方法は?上手に育てるコツも解説

- 4. にんにくの収穫時期は?収穫方法や保存方法も解説

- 5. にんにくの栽培で注意すべき病気と害虫

- 6. 収穫したにんにくが小さい原因は?

- 7. にんにくは初心者でも育てやすい!たくさん収穫して保存しよう

1. 家庭菜園におすすめのにんにくの品種とは?

さっそく、家庭菜園で栽培するのにおすすめのにんにくを紹介していこう。いかにもスタミナがつきそうなガツンとした料理に入っているイメージ通り、にんにくは栄養豊富な野菜だ。

にんにくは家庭菜園でも人気の「香味野菜」

にんにくは中央アジア原産の香味野菜で、強壮成分を多く含んでいる。ビタミンやカルシウム、カリウムやマグネシウムが豊富で、独特な香りのもとであるアリシンは食欲不振を解消するとされる。

スライスしたりすりおろしたりなど薬味としての食べ方も人気だが、醤油漬けや素揚げといった食べ方もおいしい。

寒地におすすめの品種

【ホワイト6片】

寒地系の代表ともいうべき品種がホワイト6片。スーパーなどでもよく見かける国産にんにくで、鱗片が大きく形もそろっているのが特徴である。日本一の産地・青森県の中でもとくに最高級品種とされているのが「福地ホワイト6片」だ。

【富良野】

その名前からもわかるように、北海道の在来種だ。鱗片は6個前後にわかれるためホワイト6片に似ているが、大きさはやや小ぶりである。赤紫色の皮が特徴で、いかにもにんにくといった香りが強いが、火を通すと甘みが増してホクホク感が出る。

暖地におすすめの品種

【平戸】

一般的なスーパーなどでは見かける機会が少ないかもしれないが、関東以西の暖地系におすすめの品種のひとつだ。初心者にも栽培しやすく、独特の風味がしっかり立っている。ホワイト6片よりも大きめで、鱗片も8〜10片にわかれる。

【嘉定(かてい)】

やや小ぶりではあるが、暖地系で育てやすいとされている早生品種だ。葉にんにくとして栽培されることが多いが、もとは球にんにくである。生はにんにくの香りが強く辛味もあるため薬味にピッタリだ。

2. にんにくの栽培時期と栽培環境

にんにくの植え付けから収穫までの大まかなスケジュールを把握しておこう。

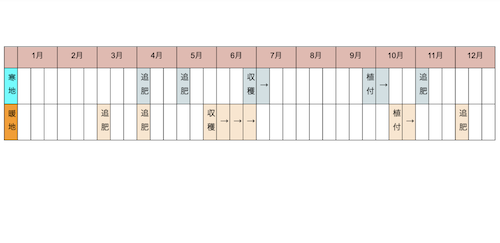

ひと目でわかる栽培カレンダー

品種や寒地か暖地かなどによっても変わってくるが、目安としてはこのような流れになる。収穫時期は寒地なら6月下旬〜7月上旬にかけて、暖地なら5月下旬〜6月いっぱいといったところだ。

にんにくの栽培に適した環境

にんにくは基本的に冷涼な気候を好むが、おわかりのように品種によって寒地向け・暖地向けがある。ご家庭で栽培する際はその地域に合う品種を選ぶことが大切だ。そしてもうひとつ、日当たりや温度などにも注意したい。

にんにくの生育温度は15〜20℃程度で、風通しや日当たりがよい環境や水はけのよい土を好む。暑い時期に植え付けると病気にかかるリスクがあるため、暖かい地域の場合は10月頃に植え付けるとよいだろう。

3. にんにくの栽培方法は?上手に育てるコツも解説

にんにくの栽培方法を手順ごとに解説していく。

1.プランターと土、鱗片を準備する

プランターと鉢底ネット、鉢底石、野菜用培養土、肥料などのほか、ジョウロやスコップ、手袋なども準備しておこう。鱗片は、植え付け時期になるとホームセンターや種苗店などに並ぶ。

なおプランターのサイズは栽培するにんにくの量によるが、鱗片を育てるのに必要なスペースは一般的に直径15cmほどとされている。深さは、根が十分広げられるよう20cm以上あるとよい。

2.植え付け

プランターに入れた培養土に、鱗片を12〜15cm間隔で入れる。深さは4〜5cmほどが目安だ。入れたらしっかり覆土をしておこう。

3.水やり

にんにくは乾燥に強いが耐湿性は低い。過湿状態になることを防ぐためにも、水やりは「土が乾いたら」かつ「やりすぎない」ことを心がけよう。

4.追肥

植え付けから1カ月ほど経ってからと、越冬したあとの3月または4月(品種や地域によっては2月)の計2回追肥をする。緩行性の化成肥料を、標準的なプランターであれば1つ5〜7g(だいたい大さじ半分程度)、株間にパラパラと蒔くように与えよう。

5.花芽の摘み取り

4〜5月頃になると「トウ」と呼ばれる花が咲く茎が伸びてくる。いわゆる「にんにくの芽」だ。にんにくの球に十分栄養を行き渡らせるためにも、15〜20cmまたは外葉と同じくらいの高さになったら摘み取っておこう。手で簡単にポキッと折れるし、つかんで引っ張ってもよい。

4. にんにくの収穫時期は?収穫方法や保存方法も解説

続いて、立派に育ったにんにくの収穫時期の見分け方や収穫方法、その後の保存方法について解説する。収穫が早過ぎた場合、球が十分肥大していない状態になってしまう。

逆に遅すぎると肥大化して球割れするおそれがある。したがって適期を見極めることが大切だ。

収穫時期の判断方法

【5〜6月頃が収穫適期】

にんにくの収穫時期は地域や品種で異なる。寒地は植えた翌年の6〜7月頃、暖地はほぼ同じタイミングで、翌年5月下旬〜6月下旬頃だ。

【葉の枯れ具合をチェック】

上記はあくまでも目安である。もっともわかりやすいのは、にんにくの葉の状態を観察することだ。葉の半分ほどが枯れてきたら収穫時期と判断してよいだろう。

収穫方法

収穫の際は、にんにくの根元を持って引き抜こう。根はハサミなどで切り取りながら抜くとよい。

収穫したにんにくの保存方法

【風通しのよい場所でしっかり乾燥させるのがポイント】

にんにくを収穫したら茎と根を取り除き、風通しのよい場所でしっかり乾燥させよう。茎をつけたままにして、吊るして干しておくのもおすすめだ。

【冷蔵保存や冷凍保存も可能】

にんにくは冷蔵でも冷凍でも保存できる。冷蔵するには、薄皮をむいてジッパー付きの保存袋に入れるとよいだろう。できれば1片ずつキッチンペーパーで包むのがおすすめだ。

冷凍の場合は、1片ずつに分けて薄皮がついたままジッパー付きの保存袋に入れ、冷凍室で保存する。使うときは根元を少し切り落とし、包丁で皮をめくるとよい。

【保存期間の目安】

あくまで目安だが、1片ずつキッチンペーパーで包んで冷蔵保存すれば2〜3カ月ほど保存がきく。カットせず皮ごと冷凍した場合は、6カ月〜1年は保存可能だ。

5. にんにくの栽培で注意すべき病気と害虫

にんにくをうまく収穫するためには、病害虫にも気をつけたい。にんにくはその独特な香りから、アブラムシやネキリムシなどの害虫を防ぐことができるため、ほかの野菜と一緒に育てる「コンパニオンプランツ」として重宝される。

しかし一部の病気にはかかりやすく、またネギアブラムシなどの害虫も引き寄せやすいので注意が必要だ。

注意したい病気と対策|さび病やモザイク病など

にんにくはさび病やモザイク病などの病気にかかりやすい。さび病の主な症状は、オレンジ色の楕円形をした斑点ができることだ。モザイク病は葉に緑色のモザイク模様が表れ、葉が縮れる、よじれるなどの症状が見られる。

病気から守るには、2月下旬〜3月頃に農薬を使って予防しておくことをおすすめする。病気にかかってからでは遅いので、適切なタイミングで使用することが大切だ。

注意したい害虫と対策|ネギアブラムシやチューリップサビダニなど

ネギアブラムシは体長2mm前後の黒い害虫だ。にんにくの葉に集まって吸汁するだけでなく、ウイルスを媒介してモザイク病を引き起こす場合もある。

また球茎や茎葉に寄生し、サビのような褐色になるチューリップサビダニの虫害にも気をつけよう。こちらも農薬で防げるので、駆除したい害虫の名前が書かれているものを選ぶようにしよう。

6. 収穫したにんにくが小さい原因は?

家庭菜園で大切に育てたはずなのに、収穫できたものはなぜか小さいものばかりだった、ということがある。小さいままで太らなかった原因と、その対策についてもお伝えしておこう。

収穫したにんにくが小さかった原因|病害虫と考えられる

にんにくが小さいままなのは、病気に罹ったか害虫被害に遭ったか、いずれかが原因と考えられる。たとえばネギアブラムシは吸汁するため病気を発症することがある。

モザイク病やさび病などを発症した苗は、育ちが悪く大きくなれなかったり枯れたりすることもある。

どんな対策が効果的?

モザイク病対策としては、感染した苗を処分するしかない。剪定に使うハサミなどの道具も殺菌消毒して、ほかの家庭菜園に感染が拡大しないように気をつけよう。またさび病対策は薬剤散布が効果的だ。

散布のタイミングが決まっているので、パッケージの注意書きや説明をよく読んでおこう。

薬剤以外では何があるだろうか?カビは酸性よりもアルカリ性を苦手とするため、アルカリ性である石灰を家庭菜園の作物に蒔くといった方法がおすすめだ。

7. にんにくは初心者でも育てやすい!たくさん収穫して保存しよう

にんにくはご家庭でも手軽に栽培できる。害虫には比較的強いため初心者にも育てやすいだろう。ぜひたくさん収穫して生で食べるのもよいし、冷蔵あるいは冷凍保存をして長く楽しむのもおすすめだ。

結論

ご家庭でにんにくを栽培する場合は、お住まいの地域に合った品種を選ぶことが大切だ。害虫や病気に注意しつつ、風通しや日当たりがよい場所で育てて収穫を楽しもう。自分でにんにくを栽培すれば愛着もわき、おいしさをよりいっそう感じられるはずだ。

この記事もCheck!