目次

- 1. 屋根裏収納とは?ロフトとの違いも解説

- 2. 屋根裏収納のメリット

- 3. 屋根裏収納のデメリット

- 4. 屋根裏収納の換気方法や暑さ対策は?

- 5. 屋根裏収納を上手に使いこなすコツ

- 6. 屋根裏収納に保管するのに向いているもの

- 7. 屋根裏収納を造る費用はいくら?

- サーキュレーターや扇風機で空気を循環させる

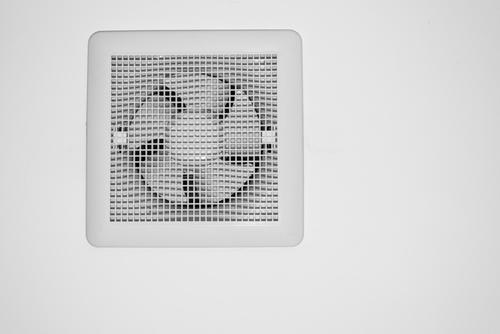

- 換気扇を新たに設置する

- 小窓があればカーテンを取り付ける

- 屋根に断熱材を入れる など

- 何を収納すべきか、使う前に決めておく

- 出し入れしやすいレイアウトを考える

- 収納してあるものを把握する(保管期限なども)

- 定期的に収納物の見直しをする(廃棄できるものはする)

- 人が出入りしやすいスペース(動線)を確保する

- 小窓をつけたり電気を通したりする

1. 屋根裏収納とは?ロフトとの違いも解説

そもそも屋根裏収納とはどういった空間を指すのかを明確にしておこう。

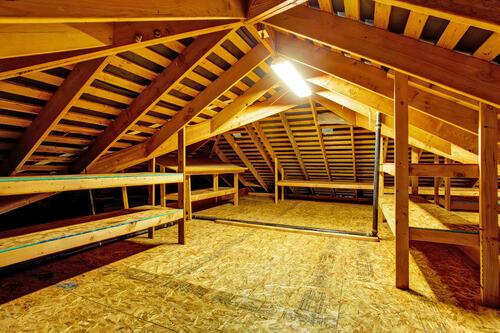

屋根と天井の間のスペースのこと

屋根裏収納は「小屋裏収納」などともいう。いわゆる屋根裏のデッドスペースを収納スペース化したものだ。たとえば屋根が斜めや三角の場合、天井との間にスペースが生まれる。通常はデッドスペースとなるが、ここに手を加えて収納スペースにするといったケース、あるいは最初から屋根裏収納を造る目的で建築するケースなどがある。

ロフトとの違いは?

屋根裏収納には「天井までの高さは1.4m以下」「直下の階の1/2までの面積」そのほか自治体による制限などもある。建築基準法の解釈でいえば屋根裏収納もロフトもこうした規定は同じと考えてよいだろう。

しかし多くの場合、ロフトは居住スペースとつながっている、というよりもともとの居住スペースを二分(二層に)した空間であることが多い。一方、屋根裏収納は居住スペースとは別の独立したスペースを指すことが多い。

2. 屋根裏収納のメリット

屋根裏収納にはメリットもデメリットもある。これから新築あるいはリフォームなどを検討している方は、双方をきちんと把握しておくことが大切だ。まずはメリットから解説していこう。

デッドスペースを生かせる

屋根裏収納の最大のメリットは、通常であれば使用しないデッドスペースを、収納スペースとして生かせるという点である。

収納スペースが増える

しかも収納スペースとして捉えると意外に広い。「あと少し収納があれば...」といった場合はまさに屋根裏収納がピッタリだ。

食品などの備蓄スペースとしても使える

4人家族のご家庭などは、災害時の水や食糧、簡易トイレなどを備蓄しようとするとかなりのボリュームになってしまう。備蓄は今や必須であるが、そうはいっても居住スペースが圧迫されたり日用品などの収納スペースが減ったりするのは生活しにくいこともある。屋根裏収納があればそうした悩みも解決できるだろう。

使用頻度が低いものをまとめて収納できる

クリスマスツリーや鯉のぼりなどのイベントもの、キャンプギアなどのアウトドア用品、そのほか年間を通して使用頻度が低いものなどをまとめて収納できる。しかも居住スペースは圧迫されないというのは魅力だ。

3. 屋根裏収納のデメリット

一方でデメリット(リスク)もある。「便利そう」という理由だけで屋根裏収納を造ると、結局使わなかったり不要品を溜めこむ場所になたり、ホコリやカビで収納物がダメージを受けたりすることもある。むしろメリットよりも知っておきたいポイントなのでぜひ覚えておこう。

「はしご」や「階段」での出し入れが前提となる

屋根裏収納への出入りは、基本的にはしごや階段を使うことになる。子どもが転落するおそれもあるし、将来的に足腰が弱れば億劫になったり転落したりといった危険性も生じる。屋根裏収納を造るのであれば、そうしたリスクも想定し安全対策を万全にしておくことが求められる。またはしごであれば、固定するのかどうかでも使い勝手が変わってくるだろう。

重いものや大きなものを収納するのは危険

はしごや階段で重いものを出し入れするのは難しく、かつ急な傾斜を上り下りする必要があるため、下が見えない大きなものなども危険でもある(ウインチという手もあるが)。お金をかけて屋根裏収納を造り、苦労して収納したものの運び出すのが面倒で結局置きっぱなし、ということも考えられる。はしごや階段での出し入れが苦にならないものをまとめよう。

天井が低いため荷物の出し入れが大変なことがある

もうひとつ、屋根裏収納の基準は天井までの高さが1.4m以下といったものだ。大人であれば前かがみになった状態でものを収納したり取り出したりすることになるだろう。たとえば奥のほうに収納したものを取り出したいときなど、前かがみのまま手前の荷物を避けて目的のものを取り出す、といった動作が苦痛になるかもしれない。

換気がしにくいため湿気に弱いものの収納には向かない

屋根裏収納には換気扇や窓などがないことが多い。そのため空気が循環せずホコリが溜まりやすかったり、湿気が溜まりやすかったりする。紙製品や美術品、金属や電化製品など湿気に弱いものを長期間収納する際は、こまめな湿度コントロールが必要になってくるだろう。

高温になりやすいため温度の影響を受けやすいものの収納には向かない

屋根裏収納は気温の高低差が激しいスペースである。屋根の下にあるため太陽の熱を受けて高温になりやすい。収納する際は熱に弱い素材ではないか、高温で傷むものではないかを確認することも大切だ。

害虫対策やカビ対策が必須

ジメジメとした暗い場所を好む害虫は多い。カビなどもそうだ。上述のように屋根裏収納には湿気やホコリが溜まりやすいうえ高温になることもある。食糧の備蓄などが食い荒らされるといったリスクもあることから、害虫対策およびカビ対策は必須といえるだろう。

メリット・デメリットを含めてよく検討を

一度収納してしまうと、頻繁に様子をチェックしたり見直したりしにくいのが屋根裏収納だ。収納する前に、本当に屋根裏収納に保管してよいものなのか、よく検討することをおすすめする。

4. 屋根裏収納の換気方法や暑さ対策は?

屋根裏収納は湿気が溜まりやすく、夏場などはサウナ状態になってしまうこともあるとお伝えした。ではそれらの対策としてどういったものがあるのだろうか?

屋根裏収納の換気方法と暑さ対策

小窓があれば換気できるが、ないときはサーキュレーターや扇風機などを使って空気を循環させよう。可能であればお手洗いによくあるような小型の換気扇を新設するのもよい。また暑さ対策としては、気休め程度にしかならないかもしれないが小窓ならカーテンを取り付ける、あるいはリフォーム費用がかさばるが屋根に断熱材を入れるといった方法がある。

5. 屋根裏収納を上手に使いこなすコツ

屋根裏収納を上手に使うために覚えておきたいポイントもお伝えしておこう。

屋根裏収納を上手に活用するコツ

ごく当然のことといえば当然かもしれないが、メリット・デメリットからこうしたことが見えてくる。小窓であればDIYもできるし、電気工事店に依頼して電気を引けば照明や換気扇を設置することも可能だ。とにかく「快適」で「使い勝手のよい」屋根裏収納を目指そう。

6. 屋根裏収納に保管するのに向いているもの

具体的に、どういったアイテムが屋根裏収納での保管に向いているのか、一例を挙げておこう。

子どもの作品

子どもとの思い出の品は捨てがたいが、生活空間に収納しておくほど余裕はない、そんなときこそ屋根裏収納が便利である。ただし紙製品など湿気や害虫に弱いものには注意が必要だ。

サイズアウトした衣類

サイズアウトしたものの「いずれおさがりにしたい」あるいは「出番がくるかもしれない」といった衣類もまた屋根裏収納が便利だ。

クリスマスツリーなどのイベントアイテム

クリスマスツリー、鯉のぼり、お雛様(出し入れできる程度のもの)などを収納するのにも便利である。

小型の季節家電

小型の扇風機やサーキュレーター、ファンヒーターやホットカーペットなど、ちょっとした季節家電の収納場所にもなる。ただし大型は危険なのであくまで小型のものと思っておこう。

出番の少ないアウトドア用品

キャンプやサーフィン、スノーボードやトレッキングなど、頻繁には使わないアウトドア用品を収納しておくのもおすすめだ。

コレクションアイテム

CDや本、そのほかコレクションを収納することもできる。ただし湿気や熱、虫に弱いものなどは控えるか、こまめに様子をチェックするなどしたほうがよいだろう。

缶詰などの保存食

長期保管が可能で熱や湿度の影響を受けにくく、かつ虫食いといった心配が少ない缶詰などの保存食も、屋根裏収納におすすめだ。

暑さと湿気、害虫対策をした上でケースに収納するのがおすすめ

屋根裏収納に保管する際は、暑さや湿気対策、および虫食いやカビ対策などをしっかり講じたうえで、プラスチックなどの収納ケースに入れておこう。

7. 屋根裏収納を造る費用はいくら?

ケースバイケースになるためあくまで目安だが、新設する場合と屋根裏の床を拡張して収納スペースを造る場合の費用の目安をお伝えする。

新設する場合の費用目安

6帖ほどのスペースを屋根裏収納にリノベーションする場合、換気扇や照明、はしごなどを取り付けたとして30〜40万円程度が目安となる。固定階段にした場合は50万円程度、さらに断熱工事をおこなった場合はトータル100万円程度を見込んでおくとよいだろう。

床を拡張する場合の費用目安

すでに屋根裏に空いたスペースがあれば、費用は大きく浮かせることができる。やはり目安にはなってしまうが、一般的な屋根裏収納であれば15〜20万円ほどで完成するケースもある。

ただしもちろん業者によって金額が異なるし、工事内容や設備そのものの価格などによっても大きく変わってくる。いずれにせよ、まずは相見積りをとってじっくり比較検討することが大切だ。

結論

屋根裏収納はアイデア次第でさまざまな活用方法がある。はしごや階段での上り下りが必要、夏場はサウナ状態になるなど注意点もあるが、そこを踏まえて収納するものを選べばよい。居住スペースにゆとりができれば、より暮らしやすい家になるはずだ。

この記事もCheck!