目次

- 1. 家電にアース線が付いていないときの対処方法

- 2. アース線がコンセントまで届かないときの対処方法

- 3. コンセント側のアース端子に空きがないときの対処方法

- 4. コンセント側にアース端子がないときの対処方法

- 5. アース線の役割と正しく接続することの重要性

- 6. アース接続が義務付けられている場所、禁止されている場所

- 7. アース線の付け方と外し方

- 8. 自分でアース線を接続する際の注意点

- 9. 家電を安全に使用するためアース線がないときの対処方法を覚えておこう

- 漏電の際などの感電被害を軽減する

- 落雷による家電への影響を軽減する

- 電磁波や静電気が滞留するのを防ぐ

- 静電気障害や通信障害を抑制する

- ノイズ防止など家電同士の干渉を抑える など

- 端子側のツマミを回して緩める

- アース線の先端をフック状に曲げる

- アース線を端子に挟み込む

- 端子側のツマミを回して締める

- 端子側のふたを開けてネジを緩める

- アース線の先端をフック状に曲げる

- アース線を端子に挟み込む

- 端子側のネジを締めてふたを閉じる

- 端子側のレバーを上げる

- アース線の先端をまっすぐにする

- アース線を端子に挿し込む

- レバーを下ろして締める

1. 家電にアース線が付いていないときの対処方法

電化製品そのものにアース線がないときはどうすればよいのか、まずはこのケースから解説する。具体的には、中古で購入した家電などでアース線が取り外されていたり、なんらかの原因で付いていなかったりする場合の対処方法だ。

アース線はホームセンターなどで購入できる

本来アース線を取り付ける必要がある家電などで、肝心のアース線がない場合は、家電量販店やホームセンターなどで購入できる。近所の電器店などでも手に入ることがある。あるいはネット通販でもOKだ。アースケーブルの長さや太さ、種類や対応ネジサイズなどが、その家電に合うものかどうかは事前に確認しておこう。

2. アース線がコンセントまで届かないときの対処方法

続いて、家電にはアース線が付いているものの、短すぎてコンセント側のアース端子まで届かないという場合の対処方法を解説する。

十分な長さのあるアース線に付け替える

アース線が短くコンセント側のアース端子に届かないときは、家電量販店やホームセンター、電器店やネット通販などで「十分な長さのあるアース線」を購入し、付け替えよう。店舗に出向く場合などは、古いアース線を外して持参するとスムーズに探せる。なおアース線は電化製品にネジ留めされているだけなので、ドライバーやレンチで簡単に外せる。

アース線の「継ぎ足し延長」はおすすめしない

短いアース線は残しつつ、新たにアース線を購入してはんだなどを使って「継ぎ足す」という解決策もあるが、このやり方はおすすめしない。電気は目に見えないため、万が一継ぎ足しが甘かったときに事故などを招きかねないためだ。継ぎ足して延長するには正しい知識が必要になる。トラブルのもとになるおそれがあるため、付け替えるようにしよう。

3. コンセント側のアース端子に空きがないときの対処方法

コンセント側にはアース端子があるものの、すでにほかの家電をつないでおり空きがない、ということもある。そんなときはどうすればよいのだろうか?

1つのアース端子に複数のアース線を接続してOK

たとえばキッチンのコンセントにアース端子が1箇所しかない場合、電子レンジと冷蔵庫のアース線などを同じ端子に接続してよい。ただし何本もつなぐ必要がある場合などは、接続不良といった問題も懸念される。無理やり接続するよりも、後述するように電気工事店(賃貸なら大家や管理会社)に相談し、アース端子の増設などをお願いしよう。

4. コンセント側にアース端子がないときの対処方法

そもそもアース端子がないコンセントもある。建設の際、水回りにコンセントを設置するときは電気工事士がアース端子付きのものを用意してくれるはずだが、リフォームなどで水回りの位置が変わる場合などはアース端子がないコンセントしか設置されていないこともある。そんなケースこの場合の対処方法について、アース工事の基礎知識も交えながら解説しよう。

アース端子付きのコンセントに交換する

電気工事店にアース端子付きのコンセントに交換してもらう(または新設してもらう)といった方法がベストだ。新たに家電を購入したときなどは、販売店に相談してみるといった方法もある。賃貸物件にお住まいなら、管理会社やオーナーに「アース端子がないので増設(新設)工事をお願いしたい」と依頼しよう。

コンセントのアース工事は「電気工事士」の資格が必要

アース端子を増設する工事は「D種接地工事」と呼ばれ、有資格者でなければ施工できない工事にあたる。内部にアース線が引いてあり、アース端子付きのコンセントに変えるだけでも資格は必要だ。

まれに自分でアース端子が付いたコンセントに交換する方法が紹介されていることもある。だが上述のように有資格者のみがおこなえる工事であり、感電や発火といった危険もともなうため、くれぐれも自分ではおこなわないように注意しよう。

コンセントのアース工事にかかる費用はいくら?

アース端子付きのコンセントに交換する場合、内部にアース線が引いてあるかによって費用が異なる。すでにアース線処理がなされている場合、コンセントを変えるだけなので5,000〜8,000円ほどが目安になるだろう。一方、新しくアース線を引く場合は10,000〜30,000円ほどが相場だ。このほか出張料や診断料、基本料金や部品代などがかかることもあるため、まずは見積もりを出してもらうことだ。

5. アース線の役割と正しく接続することの重要性

仮にアース線を接続しなくても、家電は問題なく作動する。ではなぜ、わざわざアース線を取り付ける必要があるのだろうか?その役割や、正しく接続することで回避できるリスクなどを解説しておこう。

アース線は「感電被害を軽減する」など重要な役割を果たす

アース線には主にこうした役割がある。たとえば何らかの原因で漏電した場合、知らずにその家電に触れれば感電する。このときアース線が端子に接続されていれば、漏電した電気の多くはアース端子に流れ地面へと逃される。結果として感電被害を大幅に軽減できるというわけだ。

アース接続しないことでどんな危険性が生じる?

コンセントにアース線をつながずに家電を使用した場合、上述のように漏電したときに感電するリスクが増大する。落雷で家電に大きな電流が流れた場合も故障することが考えられる。こうしたトラブルを防ぐためにも、アース線を接続する必要がある家電や場所では、正しく接続することが重要だ。

そもそもアース線が付いている電化製品とは?

アース線はパソコンの電源コードなどに付いていることもあるが、とりわけ水回りで使う家電に付いていることが多い。たとえば洗濯機や温水洗浄便座、水気が多いキッチンで使用する電子レンジや冷蔵庫などである。ただし絶縁処理が施された冷蔵庫など、一部の家電には付いていないこともある。

この記事もCheck!

6. アース接続が義務付けられている場所、禁止されている場所

アース線は、接続が義務付けられている場所と接続してはいけない場所(モノ)がある。こうした知識も身につけておいたほうがよいだろう。

アース接続する必要がある場所

飲食店の厨房や地下室、生鮮食品の作業場など水気や湿気が多い場所は、アース接続が義務付けられている。一般的なご家庭に義務はないが、キッチンなど水気が多い場所はそうした環境に近い。冷蔵庫や電子レンジなどを安全に使うためにも、アース線はきちんと接続しよう。

アース接続してはいけない場所

まずは水道管やガス管が挙げられる。水道管はほとんどが樹脂製なので機能せず、ガス管はガス漏れの際に引火のリスクがあるというのがその理由だ。また避雷針や電話のアース端子にアース接続するのもNGである。落雷したときなどに危険をともなうためだ。

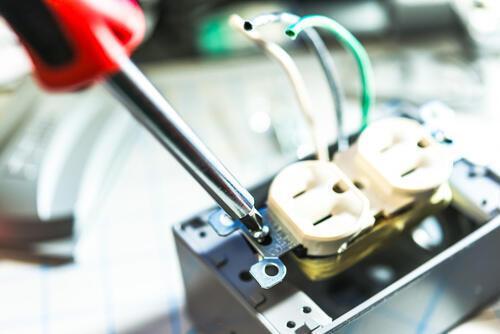

7. アース線の付け方と外し方

自分でアース線を取り付ける方法、取り外す方法を紹介しよう。なおコンセント側のアース端子には「ツマミ式」「ネジ式」「ワンタッチ式」などがある。やや接続方法が異なるので、まずはご家庭のアース端子がどのタイプかを見極めよう。

また新品のアース線を接続する場合、先端の皮を剥がしてからバラけないように軽くよじっておくとよい。そのほか、ネジ式の場合はプラスドライバーも用意しておこう。

ツマミ式のアース端子の付け方

ネジ式のアース端子の付け方

ワンタッチ式のアース端子の付け方

接地ダブルコンセントだった場合は?

3つ穴コンセントの場合、プラグのピンも3つあればそのまま接続すればよい。だがプラグのピンが2本しかなければ、変換プラグを介してコンセントに接続しよう。変換プラグは接地アダプターなどともいい、1,000円程度で購入できる。

アース線の外し方は?

基本的には、取り付け方たときと逆の手順でアース線を外せる(ワンタッチ式の場合は小さなボタンを押しながら引き抜く)。コンセント側のアース端子と、アース線を傷つけないよう丁寧に作業しよう。間違えても「無理に引き抜く」といったことはNGだ。

この記事もCheck!

8. 自分でアース線を接続する際の注意点

コンセント側のアース端子にアース線を接続する際、どういったポイントに注意すればよいのかをまとめた。感電といった事故を防ぐためにも必ずチェックしておこう。

家電の電源プラグは必ず抜く

アース接続をする前に、家電の電源を切ってプラグを抜いておこう。新しく家電を使い始めるなら、プラグをコンセントに差す前にアース線を接続してほしい。もちろん、外すときにも同様だ。

正しく接続されているか最終確認する

アース線を端子に接続したら、正しく接続できているか軽く引っぱって確認してみよう。ずれたり抜けたりした場合はきちんと接続されていないおそれがある。面倒でももう一度やり直したほうがよい。

濡れた工具や手では絶対に触らない

感電のリスクが生じるため、絶対に濡れた工具や手でコンセント側のアース端子やアース線の先端などに触れないように気をつけよう。コンセント側のアース端子やその周りが濡れている場合なども、事前に乾いた布で拭きとっておくなどしてほしい。

9. 家電を安全に使用するためアース線がないときの対処方法を覚えておこう

本来アース線が必要な家電であるにも関わらず、何らかの原因でアース線が付いていないという場合は、家電量販店やホームセンターなどで購入して取り付けよう。アース線が短くて届かなければ、十分な長さのあるものに買い替えて交換すればOKだ。

またコンセント側にアース端子があるものの空きがないというケースでは、1箇所のアース端子に複数本のアース線を接続してよい。そもそもコンセント側にアース端子がなければ、電気工事士に工事を依頼しよう。

漏電による感電や、落雷による家電の故障などを防ぐためにも、アース線はコンセント側のアース端子に「正しく」接続することが重要だ。

結論

アース線を接続しなくても家電は作動する。だが感電のリスクや、家電の故障といったリスクを減らすためにも、アース接続する必要がある家電・場所などであれば必ず接続しよう。アース線がないとき、届かないときなどの対処方法もぜひ、この機会に身につけておいてほしい。