目次

- 1. アース線の役目と必要性について

- 2. アース線の付け方|ネジ式・つまみ式・ワンタッチ式

- 3. アース線を取り付ける際の注意点

- 4. アース線が「短すぎる」「端子がない」など困ったときの対処方法

- 5. アース線を正しく接続して家電を安全に使おう

- 電子レンジ

- 冷蔵庫

- 洗濯機

- 温水洗浄便座 など

- 漏電による感電リスクが生じる

- 家電の故障や火災のリスクが生じる

- ネジ式

- つまみ式

- ワンタッチ式

- プラスドライバーを用意する

- 家電の電源プラグを抜く

- アース端子のカバーを開ける(カバーがないタイプもある)

- プラスドライバーでネジを緩める

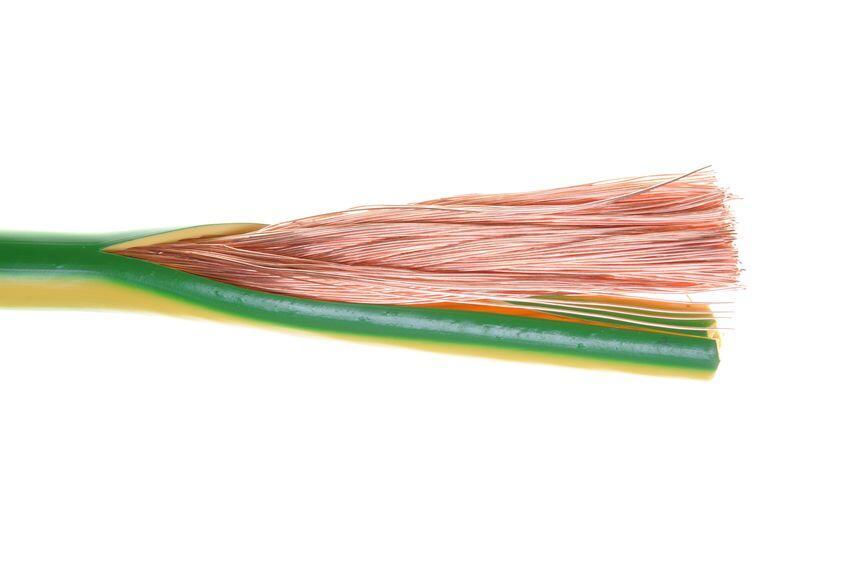

- アース線の銅線をねじってまとめる

- 銅線を端子に差し込み、ネジをしっかり締めて固定する

- 軽く引っ張って抜けないか確認したら、カバーを閉めて終了

- 家電の電源プラグを抜く

- つまみを緩める

- アース線の銅線をねじってまとめる

- 銅線をつまみの「ネジ部分」に巻きつける

- つまみをしっかり締める

- 軽く引っ張って抜けないか確認したら終了

- 家電の電源プラグを抜く

- アース線の銅線をねじってまとめる

- 差込口を開けて銅線を差し込む

- 差込口を閉めて、軽く引っ張って抜けないか確認したら終了

- ガス管:ガス漏れ、爆発、引火などのおそれがあるため

- 水道管:樹脂製のためアース線の役割を果たせないため

- 避雷針、電話のアース線:落雷したときに危険なため

- ※1:アース線の長さが足りないときは、どうすれば良いですか? Q&A情報(文書番号:131217-2):シャープ

https://cs.sharp.co.jp/faq/qa?qid=131217-2

1. アース線の役目と必要性について

家電の裏側や電源プラグについている、緑色と黄色(または緑色)のコードがアース線だ。コンセントのアース端子に取り付けることで初めて、その役割が機能する。まずはアース線が果たす役目や必要性を再確認していこう。

漏電による感電や火災を防ぐ(被害を軽減する)

電気が本来通るべき「道」から外れて、別の場所へ流れることを漏電という。たとえば電子レンジの筐体は金属製だが電気は流れていない。しかし劣化や破損といった原因で電気が筐体に流れれば(漏電)、人間が触れたときに感電するおそれがある。ホコリから発火して火災に発展するリスクもゼロではない。

このときアース線を取り付けておけば、漏電してもほとんどの電気がアース線を伝って地面へと流れていく。結果として、感電や火災の被害およびリスクを最小限に食い止められる可能性がある。

落雷による家電の故障を防ぐ

落雷により強大な電気が一気に流れると、家電が故障するおそれがある。このときも、アース線を取り付けておくことで電気が地面へ流れてくれるため、故障のリスクを減らせる。

静電気・ノイズ・電磁波によるほかの家電への干渉を防ぐ

たとえば電子レンジの使用中、スピーカーにノイズが発生したりWi-Fiが途切れたりすることがある。原因は主に、電子レンジから放出される電磁波や静電気だ。アース線には電磁波や静電気によるほかの家電への影響を軽減したり、ノイズ干渉を軽減したりする役割もある。

アース線の取り付けが必要な家電とは?

一例だがこのように「水気があるところ」「湿気があるところ」で使用することが前提の家電には、アース線が取り付けられていることが多い。取り付けなくても家電は使用できるが、以下のようなリスクがあるため可能であれば取り付けることをおすすめする。

アース線を取り付けないとどうなる?

アース線を取り付けていないと、劣化や内部の故障などで漏電した際、気づかずに触れて感電するおそれがある。あるいは落雷で故障したり、火災が発生したりするリスクも生じる。アース線でこれらを100%防げるわけではないが、被害を最小限に食い止められる可能性は高くなる。

この記事もCheck!

2. アース線の付け方|ネジ式・つまみ式・ワンタッチ式

アース線は正しく取り付けられていなければ意味がない。端子の種類で取り付け方も変わるため、確認しておこう。

アース端子の種類

コンセント側のアース端子は主にこの3タイプだ。ネジが付いているのか、クルクル回すつまみが付いているのか、いずれでもなくカバーと差込口だけがあるのかなど、ご家庭のコンセントを確認しておこう。

ネジ式の場合の取り付け方

あとは電源プラグを差し込み、電源を入れて通常通り使用すればOKだ。なお銅線が被膜に覆われている場合は、剥いて1cmほど露出させよう。また銅線の先端の長さがバラバラというときは、ニッパーでカットして整えておくとよい。

つまみ式の場合の取り付け方

工具は不要だ。つまみを緩めたときに露出するネジ部分に、銅線の先端を巻きつけて締めるだけでよい。銅線が被膜に覆われているときは、剥いて1cmほど露出させる。銅線の先端の長さが均等でない場合はニッパーでカットして整えよう。

ワンタッチ式の場合の取り付け方

ワンタッチ式は、カバーを開けて銅線を差し込むだけでよい。ただし同じワンタッチ式でも、差込口の横に黒いボタンが付いているものがある。そのタイプは、ボタンを押しながら銅線を差し込み、ボタンから手を離して固定する。最後に軽く引っ張って確認しよう。

この記事もCheck!

3. アース線を取り付ける際の注意点

アース線の取り付けそのものは難しいものではないが、注意点がある。知らずに取り付けてしまうと思わぬ事故を招くおそれもあるため、正しい知識を身に付けておくことが大切だ。

アース線を取り付けてはいけない場所がある

これらは法律でも禁止されているため、絶対に取り付けないようにしよう。アース端子がいっぱいで銅線を差し込む場所がない、そもそもアース端子がないなど、困ったときの対処方法については後述するのでそちらを参考にしてほしい。

家電の電源プラグを抜いた状態で作業をする

万が一を想定し、慎重に作業に当たっていただきたい。とくに、アース線を取り付けようとしている家電の電源プラグは、必ず抜いた状態にしておこう。

濡れた手や工具で作業をしない

感電のリスクを防ぐため、濡れた手や工具を使用しないことも大切だ。目に見えない電気に対して少しでも不安がある方は、薄手の絶縁ゴム手袋を用意することも検討しよう。

4. アース線が「短すぎる」「端子がない」など困ったときの対処方法

いざアース線を取り付けようと思ったものの、どうすればよいかわからず迷ってしまうケースもある。よくある例と対処方法をお伝えするので、ぜひ参考にしてほしい。

アース線の長さが足りないときの対処方法

アース線が短くコンセントに届かない、家電もその場所から移動させられないという場合は、量販店やホームセンターなどで十分な長さのアース線を購入して取り付ける(交換する)のが正解だ。太さに種類があるため、古いアース線を取り外して持参するとよい。アース線は家電にネジ留めされているだけなので、ドライバーやレンチで簡単に外せる。

【アース線の「延長」はおすすめしない】

2本のアース線をつないで長さを補う方法も紹介されている。だが相手は電気であり、確実に絶縁するための知識・技術も必要だ。素人がやるには危険なので控えよう。(※1)

コンセントのアース端子が埋まっているときの対処方法

コンセント側のアース端子に、すでにほかの家電のアース線が取り付けられている場合はどうすればよいだろうか?実は1箇所のアース端子に複数のアース線を接続しても構わない。2本程度ならとくに問題なく取り付けできるだろう。ただし3本も4本も、となると正しく取り付けられないことがある。

その場合はほかのコンセントのアース端子につなぐか、アース端子付きのコンセントを増設するなどの対処が必要だ。コンセントの増設は電気工事店、賃貸なら大家や管理会社に相談しよう。

コンセント側にアース端子がないときの対処方法

コンセント側にアース端子がない場合、アース端子付きのコンセントに交換したり、別の場所にコンセントを新設したり、アース端子付きのコンセントに近い場所に家電を移動したりする必要がある。コンセントの交換や新設は有資格者のみがおこなえる「D種接地工事」なので、電気工事店または、賃貸なら大家や管理会社に連絡をしよう。

5. アース線を正しく接続して家電を安全に使おう

アース線を取り付けなくても、家電の機能そのものは問題なく使用できる。だが漏電による感電や火災、落雷による故障、静電気や電磁波による干渉などのリスクを最小限に抑えるためにも、アース線は取り付けよう。付け方は難しくないが、正しく接続されていなければ意味がない。家電を安全に使用するためにも、ぜひこの機会にアース線の取り付け方を覚えておこう。

結論

アース線には感電や火災を防ぐ役割がある。電子レンジや冷蔵庫など、水回りで使う家電には必ず取り付けておこう。付け方はアース端子の種類で異なるので、まずは形状を確認することだ。あわせて、アース線が短いときや端子がないときなどの対処方法もチェックしておこう。

(参考文献)