目次

1. サンチュとレタスの関係とは?

サンチュはレタスの一種であるため、まずレタス類について正しく知っておこう。代表的なレタスには玉レタス、葉レタス、立ちレタス、茎レタス(掻きちしゃ)などの種類がある(※1)。

レタスの主な種類と特徴

・玉レタス:円形から扁円形をしているレタス。一般的な「結球レタス」などがある

・葉レタス:葉っぱが重なっていない非結球のレタス。「サニーレタス」などがある

・立ちレタス:縦長で葉っぱが重なっている結球のレタス。「ロメインレタス」などがある

・茎レタス:茎部分を食用とするレタス。「ステムレタス」などがある

・掻きちしゃ:茎レタスの葉を千切り取って食べるレタス。「サンチュ」などがある

・葉レタス:葉っぱが重なっていない非結球のレタス。「サニーレタス」などがある

・立ちレタス:縦長で葉っぱが重なっている結球のレタス。「ロメインレタス」などがある

・茎レタス:茎部分を食用とするレタス。「ステムレタス」などがある

・掻きちしゃ:茎レタスの葉を千切り取って食べるレタス。「サンチュ」などがある

2. サンチュとは?

サンチュ(チマ・サンチュ)とは、茎レタスから千切り取ったレタスのことである。シャキシャキとした食感とクセがなくて食べやすい味わいが特徴で、特に韓国料理を食べるときには欠かせない食材の1つとなっている。サンチュの品種はあまり多くはないが、青い葉っぱの「青葉チマサンチュ」や赤い葉っぱの「赤葉チマサンチュ」などいくつかある(※2)。

サンチュの日本語名

サンチュは韓国語での呼び方であり、日本語だと「包菜(つつみな)」と呼ぶ。また、スーパーなどでは「まきたい菜」や「焼肉レタス」などの名前で販売されていることもある(※3)。しかし、焼肉の広まりとともに認知されたため、韓国語名の「サンチュ」が一般的となっている。

サンチュの歴史と現在

サンチュ(掻きちしゃ)は、奈良時代には中国から日本に伝わってきたとされており、古くから日本で栽培されている野菜である。しかし、第二次世界大戦後は玉レタスが一般的になったため、少しずつ食卓に並ぶ機会が減っていった。その後、1990年代に入り牛肉の輸入自由化とともに焼肉ブームが到来。その時、肉と一緒にサンチュを食べることが多く、再度注目を集めるようになった。

3. サンチュの栄養価と緑黄色野菜としての特徴

一般的によく食べられている玉レタスは「淡色野菜」であるが、サンチュはβカロテンを多く含むため「緑黄色野菜」に分類されている。ここでは文部科学省の「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(※4)を参考に、「サンチュ(葉/生)」の100gあたりの栄養価を確認しよう。

サンチュの100gあたりの栄養価

・エネルギー:14kcal

・たんぱく質:1.2g

・脂質:0.4g

・炭水化物:2.5g

・ビタミン ・βカロテン:3800μg

・ビタミンD:0μg

・ビタミンE:0.7mg

・ビタミンK:220μg

・ビタミンB1:0.06mg

・ビタミンB2:0.1mg

・ナイアシン:0.4mg

・ビタミンB6:0.08mg

・ビタミンB12:0μg

・葉酸:91μg

・パントテン酸:0.08mg

・ビオチン:-

・ビタミンC:13mg

・ミネラル ・ナトリウム:3mg

・カリウム:470mg

・カルシウム:62mg

・マグネシウム:19mg

・リン:39mg

・鉄:0.5mg

・亜鉛:0.2mg

・銅:0.01mg

・マンガン:0.69mg

・ヨウ素:-

・セレン:-

・クロム:-

・モリブデン:-

・食物繊維:2.0g

・たんぱく質:1.2g

・脂質:0.4g

・炭水化物:2.5g

・ビタミン ・βカロテン:3800μg

・ビタミンD:0μg

・ビタミンE:0.7mg

・ビタミンK:220μg

・ビタミンB1:0.06mg

・ビタミンB2:0.1mg

・ナイアシン:0.4mg

・ビタミンB6:0.08mg

・ビタミンB12:0μg

・葉酸:91μg

・パントテン酸:0.08mg

・ビオチン:-

・ビタミンC:13mg

・ミネラル ・ナトリウム:3mg

・カリウム:470mg

・カルシウム:62mg

・マグネシウム:19mg

・リン:39mg

・鉄:0.5mg

・亜鉛:0.2mg

・銅:0.01mg

・マンガン:0.69mg

・ヨウ素:-

・セレン:-

・クロム:-

・モリブデン:-

・食物繊維:2.0g

サンチュはβカロテンを多く含む!

緑黄色野菜であるサンチュの一番の特徴は、ビタミンAのもとになる「βカロテン」の含有量が多いことだ。その含有量は100gあたり3800μgであり、通常の玉レタスの240μgよりも圧倒的に多いことがわかる。また、同じ緑黄色野菜である、ルッコラ(3600μg)や小松菜(3100μg)などよりも多い。βカロテンには活性酸素の発生を抑え、取り除く抗酸化作用などが期待できる(※5)。

4. 美味しいサンチュの選び方・見分け方

市販のサンチュは、1枚ずつ摘み取られた状態で販売されている。新鮮なものかどうかを見極めるのは少し難しいが、以下のように「色味」や「見た目」を参考に選ぶのが良い。

サンチュを選ぶときのポイント

・色味:鮮やかで濃い緑色をしている

・見た目:張りがあり、みずみずしさがある

・見た目:張りがあり、みずみずしさがある

【あまりおすすめできないサンチュ】

葉っぱが枯れているものや黄色がかっているものは、鮮度が落ちてしまっている可能性がある。また、葉っぱに傷があるものもできる限り避けたほうがよい。

5. サンチュの美味しい食べ方5選

サンチュの定番の食べ方は、焼肉やサムギョプサル(豚バラ焼肉)などを包んで食べるというものである。しかし、サンチュはサラダ・炒め物・スープなどの具材に使っても美味しい。ここでは包んで食べる以外の美味しいサンチュの食べ方を紹介する。

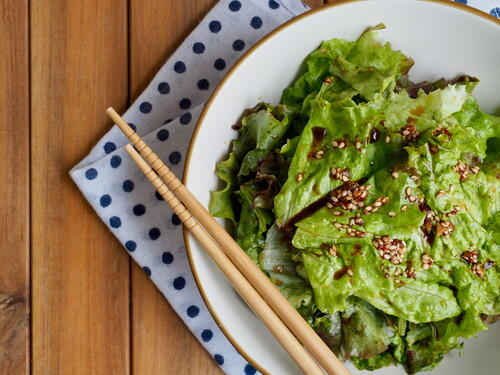

食べ方1.サンチュのチョレギサラダ

韓国で有名な「チョレギサラダ」をサンチュで作ってみるのもおすすめだ。水洗いしたサンチュを適当なサイズに切り、そこにゴマ油・醤油・塩・おろしニンニクで作ったチョレギドレッシングをかけるだけのシンプルなサラダである。トッピングとして白髪ネギを乗せるとより本格的になる。

食べ方2.サンチュの炒め物

ゴマ油で炒めただけのサンチュも非常に美味しい。熱したフライパンにゴマ油を引いて、一口大にカットしたサンチュを炒める。最後に塩で味を調えれば完成だ。また、主菜として食べたいなら豚肉や牛肉などと一緒に炒めるのもおすすめ。味噌ベースで炒めれば、ご飯がすすむ一品に仕上がる。

食べ方3.サンチュのサンドイッチ

サンチュは水が出にくい野菜なので、サンドイッチの具材にも適している。レタスと同じ要領でパンに挟んでサンドイッチにしよう。ゆで卵やハムとの相性もよくて、朝食や軽食などにピッタリだ。

食べ方4.サンチュ巻きおにぎり

サンチュを海苔の代わりにしておにぎりに巻くのもおすすめだ。作り方は簡単で、握ったおにぎりをサンチュで包むだけとなっている。また、普通の白いご飯のおにぎりを包んでもいいが、味噌味の焼きおにぎりを包むとより美味しく食べられる。おにぎりの具をプルコギなどにするのもよいだろう。

食べ方5.サンチュのスープ

サンチュは、中華スープやコンソメスープなどの具材に使っても美味しく食べられる。サンチュを使う場合は、葉っぱを1/3~1/2くらいの大きさに千切っておき、スープの味付けなどが完了したあとに入れるとよい。これだけでサンチュの苦味がクセになる、美味しいスープが楽しめるだろう。

6. サンチュを長持ちさせる保存方法

サンチュは日持ちしない食材であるため、できる限り早く食べ切るほうがよい。もし冷蔵保存したいなら、よく絞ったキッチンペーパーでサンチュをまとめて包み、それをポリ袋に入れて野菜室に入れるようにしよう。乾燥すると味が悪くなってしまうため、乾燥させないことがポイントになる。

結論

サンチュは「掻きちしゃ」と呼ばれるレタスの一種であり、焼肉の流行とともに日本人に広まっていった。そのような背景があるため「包菜」という日本語名があるが、「サンチュ」という韓国語名のほうが有名になっている。通常の玉レタスよりも栄養価が高く、料理にも使いやすいため、もしスーパーなどで見かけたら試しに使ってみるといいだろう。

(参考文献)

- ※1:農畜産業振興機構「葉茎菜類 レタス」

https://www.alic.go.jp/content/001162829.pdf - ※2:JAさいたま「育てやすく、長く楽しめるサンチュ」

http://www.ja-saitama.or.jp/wp/?p=335 - ※3:農林水産省「サンチュとレタスは同じ仲間ですか。」

https://www.maff.go.jp/j/heya/sodan/1405/01.html - ※4:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」

https://fooddb.mext.go.jp/ - ※5:厚生労働省 e-ヘルスネット

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-007.html

この記事もCheck!