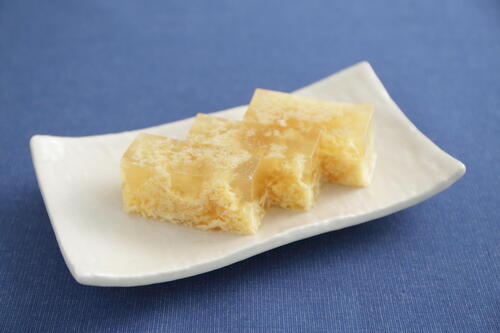

1. 卵寒天とは

卵寒天は、山形県の庄内地域の郷土料理だ。もともと、山形県では寒天を使った料理が多く食べられており、お茶うけとしても人気がある。とくに庄内地区では寒天を甘くしてデザート感覚で食べることが多いようだ。卵寒天は、そのまま食べる場合も多いが、おやつや、おかずとして食べられたりと味付けによっていろいろな食べ方ができるのも特徴だ。山形県の庄内地域では、スーパーや直売所などでも販売されており、庶民の生活に根付いた食文化なのだ。

2. 卵寒天は何からできている?

卵寒天は主に卵と寒天からできており、味付けは砂糖やしょう油だ。基本的には溶き卵を使うが、刻んだ茹で卵を使う場合もある。卵はたんぱく質やビタミン、鉄などを豊富に含む栄養価の高い食品で、昔は貴重品として扱われていたようだ。さらに寒天は食物繊維が豊富で腸内環境を整えてくれるといわれている。そんな2つの食材を合わせた卵寒天は手軽に栄養を摂取できる郷土料理といえるだろう。

3. 卵寒天が食べられる機会

卵寒天は山形県の中でも庄内地域では正月や祭りなどのイベントには欠かせない食べ物だ。その際は、お菓子感覚で食べられることも多く、山形県の酒田市内で行われる酒田まつりでは行事食としても親しまれている。近年は、日常的に食べられるものだが昔からハレの日には欠かせない食べ物として卵寒天は人々に愛されてきたのだ。

4. 卵寒天の作り方

卵寒天は、棒寒天をたっぷりの水で戻すことから始まる。しっかり戻った棒寒天を小さくちぎって水と一緒に火にかける。沸騰したら火を弱め、1~2分加熱してしっかり溶かす。液状になった寒天にしょう油や砂糖、みりん、塩などの調味料を加え、溶いた卵を回し入れる。寒天液を水でぬらした容器に入れて冷やし、固まったら完成だ。

5. 卵寒天のアレンジ法

■茹で卵で卵寒天

溶き卵ではなく、茹で卵を使って卵寒天を作ることもできる。作り方は、固めに茹でた卵の白身を刻み、黄身は裏ごしして分けておく。鍋に寒天と出汁を入れて煮溶かし、沸騰したらしょう油、砂糖、みりん、塩で味を調え、火からおろして一度冷ます。バットなどに寒天液を流し入れたらそこに刻んだ白身を入れて、次に裏ごしした黄身を加えて冷蔵庫で固めたら完成だ。茹で卵を使うことで、白身の食感が楽しめる卵寒天になるのだ。

■野菜を入れる

卵寒天に野菜を加えて、より栄養バランスを整えることもできる。作り方は煮溶かした寒天液の熱で溶き卵がかたまってから全体に野菜を散らすように入れるのだ。野菜は事前に茹でて、刻んでおくといいだろう。いろいろな具材を入れてオリジナルの卵寒天を作るのもおすすめだ。野菜以外にも具材の組み合わせによっては、ボリュームも出せるのでおかずとしても楽しめる。

■調味料で味を調節

卵寒天は家庭ごとに味付けが違うのも特徴だ。砂糖を多めにして甘さを引き立てればデザート感覚で楽しめる卵寒天になる。さらにしょう油などで濃いめに味付けをすれば、おかずやつまみとしてもピッタリの食べ方ができるのだ。味付けひとつでそれぞれの家庭の味を楽しめるのも、卵寒天が人々に愛されてきた秘訣かもしれない。

結論

卵寒天は、山形県の庄内地域で長年愛されてきた郷土料理だ。溶き卵で作ったり、茹で卵で作ったりと各家庭で作り方も異なる。さらに味付けも家庭の味があり、いろいろな食べ方ができるのも魅力だ。栄養満点な卵と食物繊維が豊富な寒天の組み合わせなので栄養価も高く、簡単で作りやすいので、おすすめの郷土料理といえるだろう。

(写真出展)

農林水産省 うちの郷土料理 卵寒天

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/tamagokanten_yamagata.html

農林水産省 うちの郷土料理 卵寒天

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/tamagokanten_yamagata.html

この記事もCheck!