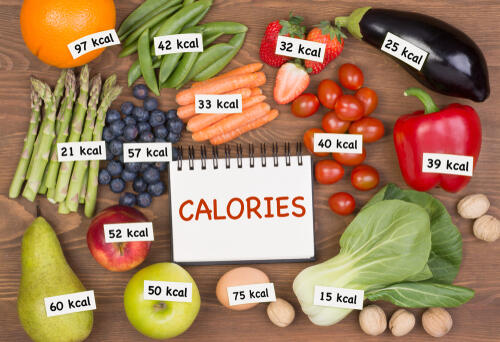

1. カロリーとは

カロリーが単位だと即答できる人は、意外に少ない。カロリーはエネルギーの単位。基準としては、1gの水を1気圧のもとで、温度を1℃上げるために必要なエネルギーが1calとされている。しかし、この単位では日常生活に用いるには、少々小さすぎるので「k(キロ)」をつけて表記しているのだ。

カロリーとエネルギー

電化製品を動かすには電気というエネルギーが必要であるのと同じように、人間を動かすのにもエネルギーが必要である。我々にとってのエネルギーとは、ご存知の通り、食物である。三大栄養素と呼ばれるタンパク質、脂質、炭水化物が主なエネルギー源。ちなみにタンパク質1gは4kcal、脂質1gは9kcal、炭水化物1gは4kcalのエネルギーを生み出すとされている。

摂取と消費

カロリーはエネルギーの単位。すなわち、エネルギーを換算するひとつの指標である。人の体は、摂取カロリーと消費カロリーとのバランスが取れていることが重要。摂取カロリーが消費カロリーを上回っていれば太るし、逆に下回っていると痩せるという仕組みだ。

食物=エネルギーの使用用途の大部分は、体温維持や心臓を動かすなど、生きるために最低限必要な活動。これは基礎代謝と呼ばれ、必要エネルギー全体の約7割を占めている。そのほかにエネルギーが使われるのは、消化や運動だ。また食品に含まれているカロリーがそのまますべてエネルギーになるかと言われると疑問が残る。ものによって消化吸収のバランスが異なるので、結果として摂取できるカロリーが少なめになってしまうこともありうる。

食物=エネルギーの使用用途の大部分は、体温維持や心臓を動かすなど、生きるために最低限必要な活動。これは基礎代謝と呼ばれ、必要エネルギー全体の約7割を占めている。そのほかにエネルギーが使われるのは、消化や運動だ。また食品に含まれているカロリーがそのまますべてエネルギーになるかと言われると疑問が残る。ものによって消化吸収のバランスが異なるので、結果として摂取できるカロリーが少なめになってしまうこともありうる。

2. 糖質とは

ごはんやパン、麺類など、我々が主食として食べているものは、炭水化物と呼ばれ、人間に必要不可欠なエネルギー源である。とくにこのエネルギー源を糖質と呼ぶ。ここでポイントとなるのが、炭水化物=糖質ではないということ。炭水化物は消化吸収されやすい糖質と消化吸収されにくい食物繊維で構成されているのだ。すなわち炭水化物から食物繊維を引いたものが糖質である。糖という言葉が付いているので、甘いものを連想する人が多いようだが、必ずしも甘いものというわけではない。

糖類とはどう違う?

糖質のなかでも単糖類・二糖類と呼ばれるものは、糖類と呼ばれる。砂糖やブドウ糖、はちみつなどのことを指している。糖質のなかでも血糖値が急上昇しやすく、注意が必要だ。

3. カロリーと糖質の違い

カロリーと糖質は、根本的にエネルギー単位と栄養素とまるで異なるものである。カロリーと糖質が混同されやすいのは、カロリー制限や糖質制限などの健康ネタになると、一緒に登場することがあるから。ちなみにカロリー制限とは食物からの摂取カロリーを減らすこと。糖質オフとは糖質が多い食品を減らしたり、排除したりすることだと言われている。

カロリーと糖質と燃焼

糖質は体の主なエネルギー源であるがゆえ、体内に吸収されると優先的に燃焼される。すると脂肪燃焼は後回しにされるため、脂肪が蓄積されてしまう。これが糖質の多い食事が太りやすいと言われるからくりだ。

カロリーが低い=糖質が少ない!?

これは、間違った図式。一見カロリーが低そうに見えても、実際には糖質が多い食品も存在する。一つ事実としてあげられるのは、糖質の多い食事はインスリンの分泌量が増え、脂肪燃焼が後回しになるので、脂肪を蓄積しやすいということ。同じカロリーの食事であっても栄養素の比率で太りやすかったり、逆に太りにくかったりするという現象が起こる。

結論

カロリーはエネルギーの単位。糖質は人間のエネルギー源のひとつである。カロリーと糖質はまったくの別物なので、単純に相互性があると考えるのはNG。人それぞれ、必要なカロリーには違いがあるので、まずはそれを知ることが大切だ。そのなかで、どの栄養素をどれくらい摂取するとバランスがよいのかを考えるとよいだろう。

この記事もCheck!