目次

1. 拍子木切りとは?読み方はどう読む?

拍子木切りの読み方は、「ひょうしぎぎり」が正解。拍子木とは、音を鳴らす道具のこと。柱のような四角柱の木を打ち合わせて、音を出すもので、そのルーツはかなり古いと考えられている。古くは、宗教的な意味合いや魔除けの道具としても使われていたといわれている。現代で我々がその姿を目にするのは、「火の用心」の見回りや相撲の行司、歌舞伎では幕開きや幕切れなどであろう。ちなみに歌舞伎の世界では「柝(き)」と呼ばれるそうだ。

拍子木切りとは

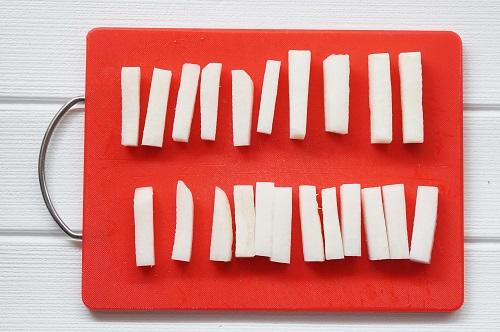

拍子木切りとは、その名の通り、拍子木のようなフォルムに野菜をカットする方法である。往往にして、長さは5cmほど、1cm四方が一般的。似ているとされる短冊切りより、厚みがあるのが特徴である。スティック野菜や大学芋、フライドポテトなどに使われることが多い。

2. 拍子木切りと短冊切りの違いは?

混同されがちな拍子木切りと短冊切り。違いはズバリ、厚み。短冊切りも拍子木切りと同じく、見た目が短冊のようであるから、この名前がつけられた。短冊と拍子木、分厚いのは拍子木のほうだ。

短冊切りを使う料理

にんじんの短冊切りは、焼きそばや野菜炒め、タンメンの具材など、中華系の料理と相性がいい。

3. 大根・人参の拍子木切りのやり方

拍子木切りにする野菜の代表といえば、大根や人参。両者とも皮をむき、4〜5cmの長さに切る。切り口を下にして置いて、端から1cmの厚みに切りそろえていく。切ったものの半分くらいを切り口を下にして重ねて、さらに端から7mm〜1cmくらいの幅で切るとスティック状になる。大根や人参以外に、長芋も同じ要領でOK。

どんな料理に使う?

大根や人参の拍子木切りは、野菜スティックにぴったり。そのほか、自家製のピクルスを作るときにも活躍してくれるであろう。バーニャカウダにもこの切り方が最適。

4. じゃがいも・さつまいもの拍子木切りのやり方

じゃがいもは、皮をむき、1cm幅の厚切りにする。切り口を下にして重ねて置いて、端から1cm幅に切りそろえれば完成だ。さつまいもは、大根や人参のやり方と同じ。切ったら、水につけておくといい。

どんな料理に使う?

じゃがいもやさつまいもをフライドポテトにするとき、拍子木切りは大活躍。ホットサラダなどにも向いている。ごろっとしたカタチは、食感も楽しい。

5. きゅうりの拍子木切りのやり方

きゅうりは、大根や人参よりも細いので、カットする回数も少ない。両端のヘタを落とし、長さを3〜4等分にする。縦にして厚みを3等分くらいにして、端から1cmの幅に切っていく。

どんな料理に使う?

きゅうりは、大根、人参同様、野菜スティック、ピクルス、バーニャカウダに最適だ。きゅうりの瑞々しい食感を存分に楽しむことができる。きゅうりの拍子木切りだけでサラダを作るのもおすすめ。ミントと合わせて洋風に、鶏がらスープの素で中華風にとアレンジも幅広い。

結論

拍子木切りは、古くから音を鳴らす道具として使われてきた拍子木に似ているカタチであることから名付けられた。短冊切りよりも太めで、素材の食感、味わいを楽しむことができる切り方である。基本をマスターして、さまざまな野菜を拍子木切りにして楽しんでみよう。

この記事もCheck!