目次

1. そばの基本をおさらい

そば(日本そば)とは、奈良時代以前に日本で誕生した麺料理の一種である。そばの実から作ったそば粉や小麦粉を原料としており、そば粉と小麦粉の割合によって「十割そば」「二八そば」など、呼び方が変化する。また、食べ方には、そばつゆにつける「ざるそば」や「もりそば」、温かいつゆに入れる「かけそば」などのほか、具材をトッピングする天ぷらそばや月見そばなどもある。

この記事もCheck!

2. そばの基本的な栄養価

「日本食品標準成分表」には、大きく「そば」と「そば粉」の栄養価が収録されている。また、そばには「生」「ゆで」などいくつか種類がある。そこでまずは基本となる「そば(生)」の100gあたりの栄養価を確認しておこう。

そば(生)100gあたりの栄養価

・エネルギー:271kcal

・たんぱく質:9.8g

・脂質:1.9g

・炭水化物:54.5g

・脂肪酸

・飽和脂肪酸:0.40g

・一価不飽和脂肪酸:0.42g

・多価不飽和脂肪酸:0.80g

・ビタミン

・ビタミンA:0μg

・ビタミンD:0μg

・ビタミンE:0.2mg

・ビタミンK:-

・ビタミンB1:0.19mg

・ビタミンB2:0.09mg

・ナイアシン:3.4mg

・ビタミンB6:0.15mg

・ビタミンB12:0μg

・葉酸:19μg

・パントテン酸:1.09mg

・ビオチン:5.5μg

・ビタミンC:0mg

・ミネラル

・ナトリウム:1mg

・カリウム:160mg

・カルシウム:18mg

・マグネシウム:65mg

・リン:170mg

・鉄:1.4mg

・亜鉛:1.0mg

・銅:0.21mg

・マンガン:0.86mg

・ヨウ素:4μg

・セレン:24μg

・クロム:3μg

・モリブデン:25μg

・食物繊維:6.0g

・たんぱく質:9.8g

・脂質:1.9g

・炭水化物:54.5g

・脂肪酸

・飽和脂肪酸:0.40g

・一価不飽和脂肪酸:0.42g

・多価不飽和脂肪酸:0.80g

・ビタミン

・ビタミンA:0μg

・ビタミンD:0μg

・ビタミンE:0.2mg

・ビタミンK:-

・ビタミンB1:0.19mg

・ビタミンB2:0.09mg

・ナイアシン:3.4mg

・ビタミンB6:0.15mg

・ビタミンB12:0μg

・葉酸:19μg

・パントテン酸:1.09mg

・ビオチン:5.5μg

・ビタミンC:0mg

・ミネラル

・ナトリウム:1mg

・カリウム:160mg

・カルシウム:18mg

・マグネシウム:65mg

・リン:170mg

・鉄:1.4mg

・亜鉛:1.0mg

・銅:0.21mg

・マンガン:0.86mg

・ヨウ素:4μg

・セレン:24μg

・クロム:3μg

・モリブデン:25μg

・食物繊維:6.0g

3. そばの特徴的な栄養素

そばは栄養価の高い食べ物として知られており、特にたんぱく質・ビタミンB群・食物繊維などを多く含んでいる。また、機能性成分である「ルチン」や「ギャバ」なども含んでいることが知られている(※1)。ここでは、そのようなそばの特徴的な栄養素について詳しく確認しておこう。

その1.たんぱく質

そばは、植物性たんぱく質を100gあたり9.8g含んでいる。たんぱく質は筋肉や内臓、皮膚などを構成する栄養素であるほか、身体のホルモン・酵素・抗体といった機能を調整する働きもある(※3、※4)。また、そばはたんぱく質を構成している必須アミノ酸もバランスよく含んでいる。ただし、リジンなどがやや少ないため、ほかのたんぱく質食品も一緒に食べるようにするのがおすすめだ。

その2.ビタミンB群

そばは、水溶性ビタミンの一種である「ビタミンB群」を多く含んでいる。ビタミンB群にはビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンB6、葉酸などがある。このうちそばが多く含んでいるのはビタミンB1やビタミンB2などである。以下でそれぞれの働きについても確認しておこう。

【ビタミンB1】

そばは、ビタミンB1を100gあたり0.19mg含んでいる。ビタミンB1は、ブドウ糖(グルコース)をエネルギーに変換するのに必要な栄養素として知られている。成人男性(18~64歳)の1日あたりの推定平均必要量は1.1~1.2mg、推奨量は1.3~1.4mgとなっている(※3)。

【ビタミンB2】

そばは、ビタミンB2を100gあたり0.09mg含んでいる。ビタミンB2は、体内では糖質・脂質・たんぱく質などの代謝に関与したり、エネルギー産生に関わっていたりする。成人男性(18~64歳)の1日あたりの推定平均必要量は1.2~1.3mg、推奨量は1.5~1.6mgとなっている(※3)。

その3.食物繊維

そばは、食物繊維を100gあたり6.0g含んでいる。食物繊維は体内では消化・吸収されないが、ぜん動運動を活発にしたり、食後血糖値の上昇を抑えたりする働きがあることから「第6の栄養素」といわれている。しかし、重要な栄養素であるが、現代人には不足気味の人が多いという。成人男性(18~64歳)の1日あたりの目標量は21gとなっている(※3、※4)。

その4.ルチン

日本そばに多く含まれている「ルチン」は、ビタミン様物質であるビタミンPの一種である。また、ポリフェノールの一種でもあり、体内では「抗酸化物質」として働く。抗酸化物質の主な働きには体内の活性酸素の発生を防ぐ、発生した活性酸素を取り除くなどがある。なお、国立健康・栄養研究所によると、「そばに含まれる量を摂取する場合はおそらく安全である」としている(※5)。

4. そば粉の基本的な栄養価

「日本食品標準成分表」には、そばだけでなく「そば粉」の栄養価も収録されている。また、そば粉には全層粉、内層粉、中層粉、表層粉などいくつか種類がある。ここでは、基本的な「全層粉」の100gあたりの栄養価を紹介する。

そば粉(全層粉)100gあたりの主な栄養価

・エネルギー:339kcal

・たんぱく質:12.0g

・脂質:3.1g

・炭水化物:69.6g

・食物繊維:4.3g

・ビタミンB1:0.46mg

・ビタミンB2:0.11mg

・たんぱく質:12.0g

・脂質:3.1g

・炭水化物:69.6g

・食物繊維:4.3g

・ビタミンB1:0.46mg

・ビタミンB2:0.11mg

5. そばの薬味や具材の栄養素

そばはつゆとだけ食べても美味しいが、薬味や具材をトッピングすることも多い。そのため、栄養バランスを整えることにも役立つ。ここではよく使うそばの薬味や具材の主な栄養素を紹介する。

その1.薬味(長ねぎなど)

そばには長ねぎ、わさび、刻みのり、七味唐辛子といった薬味を使うことが多い。通常、そばに薬味を大量に使うことはないが、例えば、長ねぎを加えることでカルシウムやビタミンCなどを補うことができたり、刻みのりを加えることでミネラル類を補うことができたりする。また、長ネギであればビタミンB1の吸収を助ける「アリシン」という機能性成分なども含んでいる(※6)。

その2.天ぷら

そばでは、天ぷらをトッピングすることも多い。使う具材によって栄養素は異なるが、例えば、えびの天ぷらならたんぱく質などを補うことができ、かぼちゃやにんじんの天ぷらならβカロテン(ビタミンA)などを補える。脂質が多くカロリーが高くなるため食べ過ぎには注意が必要だが、上手に組み合わせることでそばに不足している栄養素を補うことも可能だ。

その3.卵

月見そばのように、そばに卵をトッピングすることもある。卵は「完全栄養食品」といわれることもあり、ビタミンCや食物繊維などを除いてさまざまな栄養素をバランスよく含んでいる。また、卵を割って入れるだけで、一緒に食べられるという手軽さも魅力といえる。単なる「かけそば」も美味しいが、栄養バランスを整えるために卵をトッピングするのもよいだろう。

6. そばの栄養面に関するよくある質問

ここまでそばの栄養素や栄養価について詳しく解説してきた。しかし、まだそばの糖質量など、栄養面で気になることもあるだろう。そこで最後にそばの栄養面に関するよくある質問に回答する。

Q1.そばの糖質量はどれくらい?

「日本食品標準成分表」には、糖質量は収録されていない。しかし、糖質量は「炭水化物量-食物繊維量」で計算できるため、そば(生)は100gあたり48.5g程度含んでいることが分かる。また、ゆでたそばは、糖質量を100gあたり24.0g程度となっている。糖質は、身体を動かすために必要なエネルギー源であり(※4)、不足すると集中力や判断力などが悪くなってしまう可能性もある。

Q2.そばはダイエットに向いている?

世間では「そばはダイエットに向いた主食」と紹介されることもある。この理由はそばのGI値(食後血糖値の上がりやすさを示す指標)が、ほかの主食よりも低いことなどが関係しているようだ。ただし、一般的なもりそばのカロリーは260~360kcal程度であり、白飯の普通盛り(250kcal程度)よりも高い。ダイエットをする際はGI値だけでなく、食事のカロリーや栄養バランスも考えよう。

この記事もCheck!

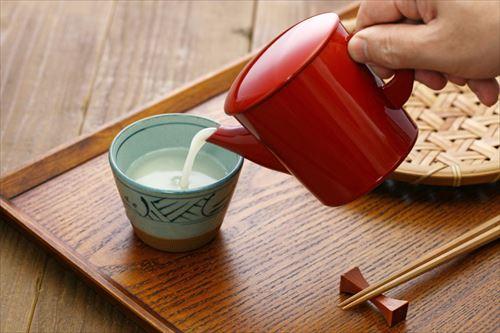

Q3.蕎麦湯も飲んだほうがいいの?

ざるそばやもりそばを食べるときには、そば湯を提供されることも多い。このそば湯には、一般的に「ルチン」が多く溶け出しているという(※7)。前述のとおりルチンはポリフェノールの一種であり、抗酸化作用を有している。そのため「そば湯を飲むことは健康にいい」とされている。しかし、そばつゆと合わせると塩分過多になりやすいため、飲む量や飲み方には注意が必要である。

この記事もCheck!

結論

糖質・たんぱく質・ビタミンB群・食物繊維・ルチンなどを含んでいるそばは、古くから「健康によい」とされてきた料理である。また、トッピングによるアレンジも簡単であり、栄養バランスを簡単に整えることが可能だ。最近は冷蔵タイプや乾麺タイプだけでなく、冷凍タイプなども売られているので、家にそばを常備しておくのもよいだろう。

【参考文献】

※:全国製麺協同組合連合会「日本そば」

※1:農林水産省「そばの栄養(えいよう)についておしえてください。」

※2:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」

※3:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年)」

※4:e-ヘルスネット「トップページ」

※5:国立健康・栄養研究所「ルチン」

※6:農畜産業振興機構「ねぎ」

※7:日本雑穀協会「第4話 そば湯までおいしく」

この記事もCheck!