1. なぜ7/7が冷やし中華の日なのか

冷やし中華は、夏の風物詩のひとつである。暑くなると、飲食店で目にすることも多いだろう。日本では「立春」や「夏至」のように二十四節気で季節を表すことがあるが、7/7頃はちょうど梅雨明けが近づき夏に突入する日の「小暑」にあたる。このことから、夏が始まる7/7と夏を連想させる料理を結びつけ、冷やし中華の日とされた。ちなみに余談だが、7/7はそうめんの日や浴衣の日でもあるそうだ。

2. 地域によって違う冷やし中華

冷やし中華と冷麺の違いを知っているだろうか。「冷麺は焼肉屋でよく見かける韓国料理だ」という人がいれば、「冷やし中華と冷麺は同じ料理だ」という人もいるだろう。実は、どちらも正解である。一般的には、冷やし中華と冷麺は違う料理だ。冷やし中華は卵を練り込んだ麺を使い、冷麺はそば粉を混ぜた麺を使う。タレも、冷やし中華は酢醤油やゴマダレ。一方で、冷麺は牛骨ベースのダシだ。しかし、冷やし中華のことを冷麺と呼ぶ地域もある。主に関西圏の人々にとっては、冷やし中華も冷麺も、冷麺なのだ。また、北海道では冷やし中華よりも冷やしラーメンという呼び方のほうが浸透している。

地域による違いは、呼び方だけではない。甲信越・東海地方では、マヨネーズをかけて食べる人も多い。コンビニで冷やし中華を購入したときも、マヨネーズが付いてくるそうだ。一方で、関東ではからしを添える人が多い。

地域による違いは、呼び方だけではない。甲信越・東海地方では、マヨネーズをかけて食べる人も多い。コンビニで冷やし中華を購入したときも、マヨネーズが付いてくるそうだ。一方で、関東ではからしを添える人が多い。

3. 自宅で美味しい冷やし中華を作るコツ

自宅で調理すれば、タレも具も理想通りに作ることができるだろう。ちょっとしたポイントを意識するだけで、自宅での冷やし中華が格段に美味しくなる。自宅で作る際のコツをご紹介しよう。

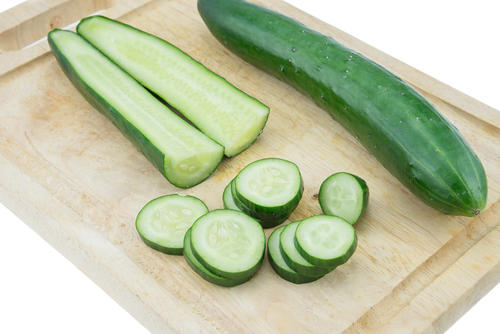

・きゅうりの切り方

きゅうりを切るときは、繊維を断ち切らないようにするのがコツである。斜めに切ったきゅうりを細切りにすると、シャキシャキした食感がなくなってしまうのだ。まず縦に切ってから細切りにすると、べちゃべちゃした食感になりにくい。

・茹で方

冷やし中華の麺を茹でるときは、大きめの鍋を使う。茹でる前に麺をほぐしておくことも、美味しく作るためには大切なひと手間だ。ツルッとした喉越しにするために、茹でた後は冷水でしっかりとぬめりを洗い流そう。冷水で洗うと食感が少しかたくなるので、茹で時間を短くする必要はない。

・錦糸卵の作り方

キレイな錦糸卵を焼くには、卵液をザルでこして滑らかにしておこう。水溶き片栗粉を少量加えるとやぶれにくくなる。フライパンに卵液を流し込むときは、薄く広げるように入れる。泡ができたときは、半熟のうちにつぶしておこう。焼いた薄焼き卵をくるくる巻くと、切りやすくなる。多めに作ったときは、切る前の薄焼き卵の状態でラップをすれば、冷凍保存もできる。

・すぐに食べられないときは

調理してから食べるまでに時間が空いてしまう場合は、まず麺の水気はしっかり切っておこう。麺が伸びてしまうのを防ぐためである。麺をくっつきにくくするために油分をからめるなら、ごま油がおすすめだ。サラダ油でも構わないが、ごま油の風味は冷やし中華との相性も非常によい。また意外ではあるが、冷やしすぎることで旨味を感じにくくなることがある。風通しの良い所で短時間の保存であれば、麺は常温のほうが美味しく感じるだろう。

結論

冷やし中華は、野菜もたんぱく質もバランスよく摂取できる。さまざまな具材を乗せれば、彩り豊かで見栄えもよい。また、子どもから大人まで食べやすいことや、自宅で手軽に楽しめるところも魅力である。冷やし中華を食卓に取り入れて、暑い夏を乗り切ろう。