1. 鱸(すずき)とは?

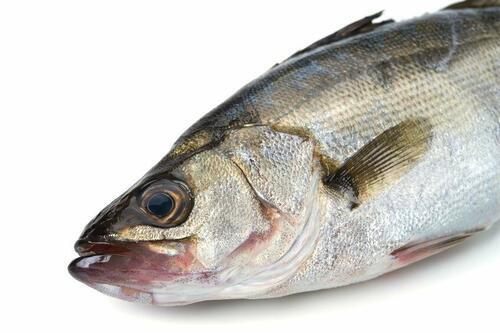

鱸(すずき)とは、スズキ科スズキ属に分類される出世魚である。出世魚であるため成長に伴い呼び名は「セイゴ(25cm程度)」や「フッコ(30~40cm程度)」などと変化して、60cmを超えたものを「スズキ」と呼ぶ。日本近海でも漁獲される比較的安価な魚であるが、味はいいので刺身や焼き魚などにしても美味しい。また、ソテーやフライのように洋食にしても美味しく食べられる。

名前の由来は諸説ある

鱸(すずき)の名前の由来は諸説あり、明らかになってはいない。主なものは、まっすぐ泳ぐことに由来するススキ説、すすいだように身が白いことに由来するススギ説などがある。また、漢字に「盧(ろ)」が使われている理由は、白地に黒い模様(盧)が入っていたからと考えられている。

鱸の旬は夏頃(6~8月頃)

鱸は通年流通しているが、一般的には6〜8月頃が最も美味しいといわれている。ただし、東京都中央卸売市場の「市場統計情報」によれば、2020年で最も取引量が多かったのは12月(105.5トン)となっている(※1)。そのため、必ずしも旬に多く食べられているわけではないようだ。また、最も美味しいのは夏頃だが、秋から初冬に獲れる子持ちの鱸も脂がのっていて人気がある。

鱸の主な産地(千葉県など)

鱸は北海道から九州まで広い範囲に生息しており、全国的に多く漁獲されている。農林水産省の「海面漁業生産統計調査」によれば、2019年のスズキ類の全国での漁獲量は5,919トン。また、都道府県別に見ると、千葉県(1,353トン)、兵庫県(478トン)、愛知県(425トン)などが上位を占めている。なお、同統計によれば2009年に比べて漁獲量は3,000トン程度少なくなっている(※2)。

2. 鱸(すずき)の栄養価と特徴的な栄養素

鱸は、一般的に高タンパク・低脂肪の白身魚として知られている。しかし、良質なたんぱく質だけでなく、ビタミン類やミネラル類もバランスよく含んでいる。そこで文部科学省の「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」を参考にしながら(※3)、鱸の栄養価と特徴的な栄養素を確認しておこう。

鱸の栄養成分一覧(可食部100gあたり)

- エネルギー:123kcal

- たんぱく質:19.8g

- 脂質:4.2g

- 炭水化物:0g

- 脂肪酸

・飽和脂肪酸:1.04g

・一価不飽和脂肪酸:1.2g

・多価不飽和脂肪酸:1.08g - ビタミン

・レチノール:180μg

・ビタミンD:10μg

・ビタミンE:1.2mg

・ビタミンK:0μg

・ビタミンB1:0.02mg

・ビタミンB2:0.2mg

・ナイアシン:3.9mg

・ビタミンB6:0.27mg

・ビタミンB12:2.0μg

・葉酸:8μg

・パントテン酸:0.93mg

・ビオチン:0μg

・ビタミンC:3mg - ミネラル

・ナトリウム:81mg

・カリウム:370mg

・カルシウム:12mg

・マグネシウム:29mg

・リン:210mg

・鉄:0.2mg

・亜鉛:0.5mg

・銅:0.02mg

・マンガン:0.01mg

・ヨウ素:0μg

・セレン:0μg

・クロム:0μg

・モリブデン:0μg - 食物繊維:0g

(・水溶性食物繊維:0g)

(・不溶性食物繊維:0g)

高タンパクで低脂肪である

鱸のたんぱく質の含有量は、100gあたり19.8gとなっている。たんぱく質は体内では筋肉や臓器などの材料になったり、身体を動かすためのエネルギー源になったりする栄養素だ(※4)。一方で脂肪は100gあたり4.2gであり、低脂肪であることが特徴だ。また、炭水化物も非常に少ないため、低カロリーとなっている。ダイエットや食事制限などをしている人にもおすすめの食材といえるだろう。

ビタミン類を多く含んでいる

鱸はビタミン類をバランスよく含んでおり、中でもビタミンA(レチノール)・ビタミンD ・ビタミンB12などを多く含んでいる。これらのビタミンは体内では異なる働きをするが、目や肌の健康状態をサポートするビタミンA、赤血球中のヘモグロビン生成を助けるビタミンB12などのように、いずれも欠かすことができない栄養素だ(※4)。鱸を食べることでこのようなビタミン類も補える。

3. 美味しい鱸(すずき)の選び方

鱸は、活け(生きた状態)や活け締めされたものがおすすめ。しかし、一般的なスーパーでは切り身にされた状態で売られていることも多い。そこでそれぞれの選び方を確認しておこう。なお、身が柔らかくなっていたり、血合いがにじんでいたりするものは避けるとよい。

鱸を一尾丸ごと選ぶポイント

- 色味:全体的に銀色でツヤがあるもの

- 身:身が硬くてしっかりしているもの

- エラ:内部が鮮やかな赤色のもの

- 見た目:大きくてふっくらとしているもの

鱸の切り身を選ぶポイント

- 皮:黒っぽくてツヤがあるもの

- 身:透明感がありキレイな白色のもの

4. 鱸(すずき)の美味しい食べ方3選

鱸は、さまざまな調理法で美味しく食べられる。例えば、新鮮なものは刺身・洗い・昆布締め・カルパッチョなどにするのがおすすめ。また、焼き物・煮付け・汁物のほか、ソテー・ムニエル・フライなどにしても美味しい。ここでは鱸の美味しい食べ方を3種類紹介しておこう。

食べ方1.鱸の洗い

新鮮な鱸が手に入ったら、「洗い(氷水で冷やして身を縮めた刺身)」に挑戦してみよう。洗いにすることで鱸の余分な脂や臭みが少なくなり、刺身以上の美味しさを楽しめる。洗いの作り方は、鮮度がいいうちに鱸を薄く刺身にする。そのあと流水で洗い、氷水で急激に冷やす。最後に冷やした鱸を清潔な布巾などで拭いたら完成だ。新鮮なうちに梅肉醤油やわさび醤油などで食べるようにしよう。

食べ方2.鱸のムニエル

白身魚である鱸は、ソテーやムニエルなどにしても美味しい。3枚におろして皮も剥いだ鱸に、塩コショウを振りかけてから、小麦粉をまぶしておく。それからバターを溶かしたフライパンで、下処理した鱸を焼いていこう。両面がカリッと焼けたら完成で、お好みでレモンソースやバルサミコソースなどをかけて食べよう。手順を覚えれば家でも簡単に本格フレンチが楽しめるようになる。

食べ方3.鱸の蒸し焼き

島根県松江市で有名な「鱸の奉書焼き」のように、鱸を蒸し焼きにしても美味しい。和風に仕上げたいなら醤油や日本酒と一緒に蒸し焼きにするとよく、洋風に仕上げたいなら白ワインなどと一緒に蒸し焼きにしよう。蒸すときはアルミホイルに下処理した鱸などの具材を詰めてから、オーブントースターやフライパンなどで加熱すれば完成する。蒸し焼きにして柔らかくて美味しい鱸を楽しもう。

5. 鱸(すずき)の正しい保存方法

鱸の切り身は冷蔵保存するか、冷凍保存して保管しよう。いずれの場合もキッチンペーパーで余分な水分を拭き取ってから、ラップに包んで保存するとよい。また、鱸を調理してから、冷凍保存することも可能だ。料理を冷凍保存する場合は、チャック付きの冷凍用保存袋に詰め替えてから冷凍庫に入れよう。なお、冷凍保存する際はアルミトレイなどの上に置いて急速冷凍をするとよい。

結論

高タンパク・低脂肪の鱸(すずき)は、刺身・洗い・塩焼き・蒸し焼き・ソテー・ムニエル・煮付けなどさまざまな料理で楽しむことができる。しかも鱸は一年中流通しているため、入手しやすいのもメリットといえる。ぜひ鱸を使った料理・レシピを覚えて、美味しく食べられるようにしよう。

【参考文献】

- ※:大阪市中央卸売市場「すずき【鱸】」

http://www.shijou.city.osaka.jp/sikyoportal/?page_id=4385 - ※1:東京都中央卸売市場「市場統計情報(月報・年報)」

https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/geppo/ - ※2:農林水産省「海面漁業生産統計調査」

https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/kaimen_gyosei/ - ※3:文部科学省「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」

https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/1365419.htm - ※4:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年)」

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf

この記事もCheck!