1. 藻塩とは?

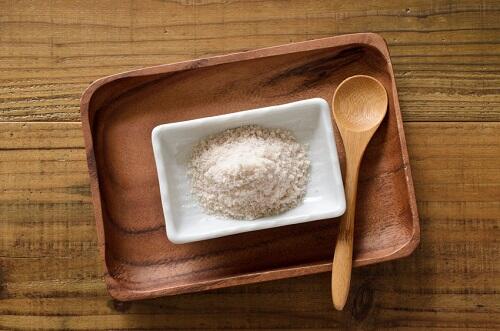

藻塩(もしお)とは、ホンダワラ(玉藻)などの海藻を原材料としている塩のことである。通常の食塩と異なり、海藻由来のうま味を含んでおり、口当たりがまろやかであることが特徴だ。また、一般的にはベージュ色・ピンク色であることが多く、粒が細かい「プレーンタイプ」と粒が粗い「粗藻塩」などの種類がある。古くから瀬戸内で作られており、現在でも瀬戸内産の藻塩は人気がある。

2. 通常の海塩と藻塩の違い

藻塩も大きく見れば「塩」の一種であるが、普段食べることの多い海塩(食塩)とはいくつか異なる点もある。そこで「料理に使う」という観点から、海塩と藻塩の違いについてまとめておこう。

違い1.味わい・口当たりが異なる

一般的に海塩(食塩)はナトリウム量が多いため(中にはマグネシウムやカルシウムなどのミネラル類を含むものもある)、塩辛く感じることが多い。一方、藻塩は海藻由来のうま味成分などを含んでおり、通常の海塩に比べると尖りがなく口当たりがまろやかである。いずれも塩として使えるが、藻塩の場合には料理にうま味や深みを与えてくれる。

違い2.含まれる栄養素が異なる

前述のとおり、海塩にはナトリウム量が多い。実際、「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」を見てもナトリウム(=食塩相当量)99.5gとなっている(※1)。一方、蒲刈物産の藻塩の栄養価を参考にすると(※2)、大部分はナトリウムであるが、炭水化物、カルシウム、マグネシウムなども含んでいる。そのため、藻塩のほうが低ナトリウムで、栄養バランスが優れているといえそうだ。

3. 藻塩の主な製造方法・作られ方

藻塩の製造方法にはいくつかあるが、その一つに「藻塩焼き」というものがある。この作り方の大まかな流れは、以下のように「土器づくり」「鹹水(かんすい)づくり」「塩づくり」となっている。

- 土器づくり:粘土を切り分けて、塩づくりに必要な土器(器)を作る

- 鹹水づくり:ホンダワラを海水に浸す/乾燥を繰り返してから絞って鹹水(塩水)を作る

- 塩づくり: 作った鹹水を土器に入れて、吹きこぼれないようにしながら煮て塩を作る

4. 市販のおすすめ藻塩3選

藻塩は一般的なスーパーで売られていることもあるが、より確実に入手したいならAmazonや楽天市場などのECモールを利用するのがおすすめだ。しかし、こうしたECモールでは種類が多くて迷ってしまうこともあるだろう。そこでネット上で特に人気のある藻塩をいくつか紹介しておこう。

その1.蒲刈物産「海人の藻塩 スタンドパック」

「海人の藻塩(あまびとのもしお)」は、塩の製造・販売を行っている蒲刈物産の藻塩である。瀬戸内の海水やホンダワラなどを使っており、まろやかな塩気を楽しむことが可能。また、サイズにはお試しパック(100g)や袋詰め(1kg)をはじめ、土器入り、布袋入り、巻上包みなども売られている。

その2.白松「瀬戸内の花藻塩」

「瀬戸内の花藻塩」は、塩の製造・販売を行っている白松の粗塩タイプの藻塩である。瀬戸内市で藻塩を製造しており、瀬戸内界の海水を100%使用している。海藻由来のうま味成分が含まれているため、美味しく食べられる。サイズには500gと1kgの2種類がある。

その3.新海塩産業「能登半島 珠洲の藻塩」

「珠洲の藻塩」は、石川県珠洲市にある新海塩産業が製造・販売している少し粗めの藻塩である。ホンダワラと能登半島の海水を使っており、自然なうま味がいっぱいに凝縮されている。サイズには使いやすい100gのほか、300gと500gもあり、さまざまなサイズから選ぶことが可能だ。

5. 簡易的な自家製藻塩の作り方

もし家で藻塩を作ってみたいなら、市販の「塩蔵わかめ」を使うのがおすすめ。正式な藻塩の作り方ではないものの、藻塩のような塩を作ることが可能だ。食材を用意したら以下の手順で作ってみよう。

自家製藻塩を作る手順

- 塩蔵わかめをたっぷりの水に浸けておく

- 30分程度浸けたらわかめだけ取り出す

- 塩水を鍋でグツグツと煮て蒸発させる

- 完全に蒸発させて白い結晶が残ったら完成

自家製藻塩の保存方法

自宅で作った藻塩は、清潔なビンに乾燥剤と一緒に入れて保存するのがおすすめだ。市販の藻塩は劣化しにくいため通常、賞味期限が不要となっているが(賞味期限を表示している商品も一部ある)、自家製藻塩には栄養分が残留しているため劣化してしまう可能性がある。もし変色や異臭が見られたら、そのまま使用せずに必ず破棄するようにしよう。

6. 藻塩の美味しい使い道2選

藻塩は普通の食塩と同じように、おにぎり・天ぷら・サラダ・漬け物など、さまざまな料理の味付けなどに使える。また、淡いベージュ色・ピンク色が美しくて彩りもキレイである。以下では藻塩のおすすめの使い道についても紹介しておこう。

使い道1.味付けに使う

海藻由来のうま味とマイルドな口当たりが特徴の藻塩は、漬物・煮物・鍋物などに使うのがおすすめだ。塩気だけでなくうま味も含まれているため、藻塩だけでうま味調味料のような役割を果たしてくれる。マイルドで美味しい料理を楽しみたいなら、普通の食塩の代わりに藻塩を使ってみよう。

使い道2.つけて使う

藻塩は、焼き鳥やてんぷらなどにつけて食べるのもおすすめだ。通常の食塩とは異なり、優しい口当たりとうま味を楽しむことができる。また、サラダやおにぎりなどに使っても美味しい。つけたり、振りかけたりしながら藻塩の美味しさを楽しもう。

結論

藻塩は海藻由来のうま味成分がたっぷりと含まれている塩である。また、大部分はナトリウムであるが、炭水化物やその他のミネラル類も含んでいるため、普通の食塩よりも塩分量が低いというメリットもある。さまざまな料理に使えるので、味付けやアクセントとしてぜひ使ってみよう。

【参考文献】

- ※:藻塩の会「藻塩とは」

https://www.moshionokai.jp/moshio/ - ※1:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」

https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=17_17012_7 - ※2:蒲刈物産株式会社「海人の藻塩とは?藻塩の楽しみ方 / 藻塩のQ&A」

https://www.moshio.co.jp/first/qa/index.html

この記事もCheck!