1. つけあげとは

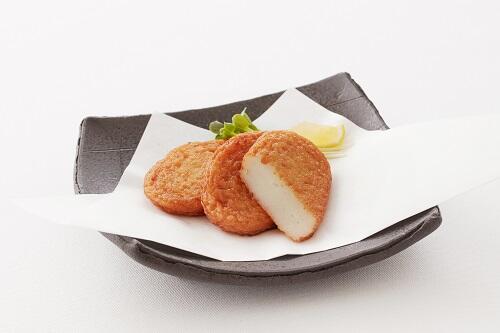

つけあげは、鹿児島県全域で親しまれている郷土料理だ。ほかの県ではさつまあげや天ぷら、揚げかまぼこなどと呼ばれている。つけあげとは、魚のすり身に豆腐や砂糖、地酒などを加えて練ったものを油で揚げたものだ。つけあげの歴史は古く、江戸時代に薩摩藩の島津斉彬によって作られたのが始まりだといわれている。

すり身に使われる魚の種類

つけあげに使われるすり身の原料に使われる魚は、アジやサバ、トビウオが多いが、高級なつけあげには、ハモやエソ、グチなどの魚が使われることがある。この鹿児島県の郷土料理であるつけあげは、砂糖を使い甘口に仕上げるのが味の特徴だ。

2. つけあげのカロリーと栄養

つけあげのカロリーは100gあたり139kcalほどだ。栄養素は、たんぱく質をはじめ、カルシウム、鉄分、ビタミンB12 、葉酸などが比較的多く含まれている。つけあげのたんぱく質は、魚のすり身が主体なので、必須アミノ酸を多く含み良質である。またDHAやEPAなどの多価不飽和脂肪酸も豊富なので、血中脂質のバランスを正常に保つ働きも期待できるだろう。普段なかなか魚を食べる機会が少ない人も、つけあげを食べることで魚に含まれる栄養素を摂取することができるのでおすすめだ。

3. つけあげはいつでも食べられる?

つけあげは鹿児島県で年間を通してよく食べられている郷土料理である。おかずとして食卓に並び、酒のつまみとしても人気がある。さらにいろいろなアレンジもできるので、料理の際の食材としても人気がある。手軽に食べられるのもつけあげの魅力で、魚のすり身を使っていることから、小さい子どもから高齢者まで、幅広い人が食べやすいのもつけあげが愛される理由なのだ。

4. つけあげの作り方

つけあげを作る前の下準備

つけあげを作る際に、欠かせないのが魚のすり身だ。アジやサバなどの魚を3枚におろして、骨と皮をきれいに取り除き、血合いもしっかり取り除いておく。おろした魚は細く切って、すり鉢などでよく練り、すり身の状態にしておく。すり身を作る場合は、練れば練るほどふんわりとした仕上がりになる。すり鉢がない場合は、フードプロセッサーなどを使ってもいいだろう。

作り方

すり身にした魚に卵、豆腐、さつま芋でん粉、砂糖、みりん、鹿児島の地酒、塩など加えて混ぜる。小判型に丸めたら、160℃くらいの油で黄金色になるまで揚げる。好みですり身に人参やれんこん、ごぼうなどの野菜を加えても食感が楽しいつけあげを作ることができる。

5. つけあげの美味しい食べ方を紹介

調味料をつけて食べる

つけあげはそのままでもほんのり甘く美味しいが、ワサビ醤油やしょうが醤油などをつけて食べるのもおすすめだ。お刺身のような風味が広がり、つまみにもピッタリだ。さらにマヨネーズやソースなども合うので、いろいろな調味料をつけて食べてみるといいだろう。

軽く温める

つけあげは冷たいままでも食べられるが、フライパンやトースターなどを使って温めて食べるのも絶品だ。冷たいままでも温めてもどちらも違った美味しさがあるので、食べ比べてみてもいいだろう。

料理に加える

つけあげは食べやすい大きさにカットして煮物や炒め物、和え物や汁物とさまざまな料理に使える万能食材でもある。自宅の冷蔵庫に常備しておくことで、さまざまなアレンジが楽しめるため、鹿児島県の家庭では欠かせない人気食材だ。

結論

つけあげは、魚のすり身を使った鹿児島県の郷土料理だ。地酒や砂糖などを使ってほんのり甘さがあるのも特徴だ。そのまま食べても美味しいが、温めたり、調味料をつけて食べたりするのもおすすめだ。おかずや酒のつまみに大活躍するつけあげをぜひ一度味わってみてほしい。

(写真出展)

農林水産省 うちの郷土料理 つけあげ

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/tsukeage_kagoshima.html

農林水産省 うちの郷土料理 つけあげ

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/tsukeage_kagoshima.html

この記事もcheck!