目次

1. さいの目切りとは?どんな料理に使う?

料理には欠かすことのできない食材のカット。さまざまなカット方法があるなかでも、さいの目切りは、とてもポピュラーなカット方法だ。さいの目の通り、その形はサイコロのようで立方体。コロコロとした形のものだ。〇cmのさいの目切りと表記がある場合は、その大きさに合わせるのが正解。何も記載がない場合は、1cm四方程度のものをさいの目切りと呼び、それより小さいものをあられ切り、大きいものを角切りと呼ぶことがある。

さいの目切りを使う料理

料理に使われるさいの目切り、代表的なものを挙げるとひとつの食材に行き当たる。それが豆腐である。味噌汁、麻婆豆腐など、豆腐はさいの目切りにして使われることが多い。そのほか、ドライカレー、歯ごたえを楽しみたいホットサラダなどに使われる。

さいの目切りを簡単にする秘策

さいの目切りは、カタチを揃えるとぐっと美しく見える。ただ、カタチを揃えるのはなかなか難しいものである。より簡単にさいの目切りを作りたい人におすすめしたいのが、さいの目切り用のカッターである。

貝印「KHSベジタブルダイサー」

豆腐はもちろん、固い人参や大根も簡単にさいの目切りにすることができる優れもの。

KOKUBO「豆腐さいの目カットプレート」

こちらは豆腐のパックをまな板代わりに使うタイプなので、包丁もまな板も必要なし。お手頃な価格も魅力だ。

2. 豆腐のさいの目切りのやり方

豆腐を手の上に乗せて包丁でカットするシーンは、漫画やドラマなどで見たことがある人もいるかもしれない。多くの場合、あれはさいの目切りである。実際に手のひらに乗せて切ってもよいが、初心者であれば、無理をすることなく、まな板の上で切るといいだろう。

豆腐×さいの目切りのやり方

さいの目切りのベースは、1cmの立方体である。多くの場合、豆腐は厚みが1cm以上ある。このためまずは、まな板または手と水平に包丁を入れて、厚みを1cm程度にする必要がある。豆腐によるが、1cmになるよう1回か2回包丁を入れて、厚みをカットしよう。水平にカットするのが難しい場合は、カット面が上にくるように豆腐を立てておいて上からカットするといい。厚みをカットしたら、次は幅が1cmの短冊状になるように端からカット。90度回転させて端から1cm角になるようカットすれば、できあがりだ。豆腐は崩れやすいので、場所に余裕があれば、まな板ごと回転させてもいい。

3. じゃがいものさいの目切りのやり方

じゃがいものさいの目切りは、まず洗って皮をむき、芽を取り除いておく。方向はどちらでもいいが、1cm幅になるようにカットする。この状態ではまるい、いわゆる輪切りの状態。これをさらに1cm幅の短冊切りにして、90度回転させて端から1cm角にカットすればできあがり。水にさらすと表面のデンプンが落ちるので、料理に合わせた下ごしらえをしよう。

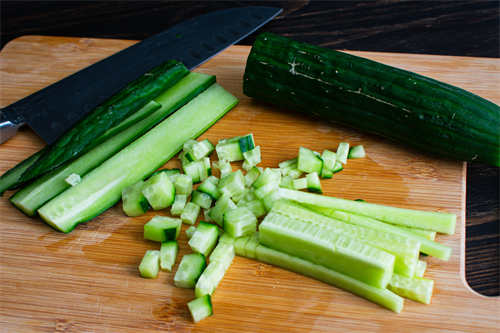

4. きゅうりのさいの目切りのやり方

きゅうりのさいの目切りは、じゃがいものように輪切りにすると小さすぎるので、ある程度の長さを維持してさいの目切りにするのが正解。まずは洗って、両端のヘタを落とす。およそ5cm幅になるよう3等分くらいに切り分け、さらにそれぞれ厚みが1cm幅になるようにカットする。長方形の状態なので、2または3等分して、1cm幅の短冊切りにする。端から1cm角に切りそろえれば完成。カット面をまな板に当てるように置くと安定して切りやすい。

5. トマトのさいの目切りのやり方

トマトのさいの目切りは、まず洗って包丁やぺティナイフの刃先でヘタをくり抜いておく。まずはトマトを横にして、1cm幅の輪切りにする。1または2枚ずつ重ねて縦横1cmの幅に切りそろえれば完成。トマトは切れ味の悪い刃物を使うと潰れてしまうので、手入れされた包丁やぺティナイフを使うのが正解だ。

6. 玉ねぎのさいの目切りのやり方

玉ねぎのさいの目切りは、まず皮をむいてヘタとひげ根を切り落とす。半分に切ったら、根元を少し残し、繊維に沿うよう縦1cm幅に切り込みを入れる。90度回転をさせて、次は厚みが1cmになるよう横に切り込みを入れる。最後に端から1cm角になるよう切り揃える。端の残った部分は、横に倒して縦横1cm幅に切り揃える。

結論

さいの目切りは、角切りの一種で1cm角程度の小さなサイズがポイント。見た目の美しさとともに火の入り具合も均一になるので、できる限り、同じ形に切り揃えられるようにしたい。上手に行うポイントは、手入れされた刃物を使うこと。さらに一度にたくさん切ろうとしないで、丁寧に切りそろえること。マスターしてサラダやスープの具材に使ってみよう。

この記事もCheck!