目次

- 推定平均必要量:18歳以上9mg

- 推奨量:18~74歳:11mg、75歳以上10mg

- 20~29歳:9.8mg

- 30~39歳:9.1mg

- 40~49歳:9.4mg

- 50~59歳:9.2mg

- 60~69歳:9.3mg

- 70~79歳:9.1mg

- 80歳以上:8.3mg

- 推定平均必要量:18~74歳7mg、75歳以上6mg、妊婦付加量+1mg、授乳婦付加量+3mg

- 推奨量:18歳以上8mg、妊婦付加量+2mg、授乳婦付加量+4mg

- 20~29歳:7.3mg

- 30~39歳:7.3mg

- 40~49歳:7.8mg

- 50~59歳:7.5mg

- 60~69歳:8.0mg

- 70~79歳:8.0mg

- 80歳以上:7.2mg

- 妊婦:8.0mg

- 授乳婦:8.2mg

- 18~29歳:40mg

- 30~64歳:45mg

- 65歳以上:40mg

- 18~74歳:35mg

- 75歳以上:30mg

- かき(養殖、生):100gあたり14.0mg、1個(15g)あたり2.1mg(※5)

- かたくちいわし(田作り):100gあたり7.9mg、1食(20g)あたり1.6mg(※6)

- かぼちゃの種(炒り、味付け):100gあたり7.7mg、大さじ1(15g)あたり1.2mg(※7)

- 豚レバー(生):100gあたり6.9mg、1食(20g)あたり1.4mg(※8)

- ごま(炒り):100gあたり5.9mg、大さじ1(6g)あたり0.4mg(※9)

- 牛もも赤肉 (交雑牛肉、生):100gあたり4.8mg、1枚(200g)あたり9.6mg(※10)

- きな粉(全粒大豆、黄大豆):100gあたり4.1mg、大さじ1(7g)あたり0.3mg(※11)

- 焼きのり:100gあたり3.6mg、1枚(2g)あたり0.1mg(※12)

- ※1:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」 https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf

- ※2:厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査結果の概要」p38、39 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000687163.pdf

- ※3出典:公益財団法人長寿科学振興財団 健康長寿ネット「亜鉛の働きと1日の摂取量」 https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/eiyouso/mineral-zn-cu.html

- ※4出典:一般社団法人 日本臨床栄養学会「亜鉛欠乏症の診療指針 2016」p4‐1.亜鉛の吸収 http://www.jscn.gr.jp/pdf/aen20170613.pdf

- ※5~12:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」 https://fooddb.mext.go.jp/

- ※13出典:一般社団法人日本血液製剤協会 アルブミンの低下 肝硬変 http://www.ketsukyo.or.jp/disease/decrease/dec_01.html

- ※14出典:医療法人社団宗仁会 「亜鉛の効果と亜鉛不足について【症状・摂取量・食べ物・治療】」 https://www.soujinkai.or.jp/himawariNaiHifu/zinc-deficiency/

1. 亜鉛の一日の摂取量の目安

亜鉛は一日にどれくらい摂取すればよいのだろうか。厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」(※1)では、一日あたりの「推定平均必要量(半数の人が必要量を満たす量)」や「推奨量(ほとんどの人が必要量を満たす量)」が設定されている。亜鉛を一日何グラム摂取すべきかの目安にするとよいだろう。亜鉛の必要量や実際の摂取量について、詳しく見ていこう。

男性に必要な亜鉛の一日の目安(※1)

厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査結果の概要」(※2)によると、実際の摂取量は下記の通りで推奨量を目安とすると不足傾向にある。

女性に必要な亜鉛の一日の目安(※1)

女性の実際の摂取量も、男性と同様で推奨量に対して不足傾向にある(※2)。

コーヒーは亜鉛の吸収を妨げる

亜鉛の吸収率は約30%と推定されているが、亜鉛の吸収は食べ合わせによっても影響を受ける。吸収を妨げる物質を一緒に摂取することで吸収率が悪くなってしまうため注意が必要だ。(※3)

コーヒーに含まれるタンニンのほか、食物繊維やアルコール、カルシウムなども亜鉛の吸収を妨げるといわれる。また、種子や穀類、豆類などに含まれるフィチン酸には、亜鉛と非水溶性の複合体を作る働きがあり、亜鉛の吸収を阻害してしまう。(※3、4)

2. 亜鉛の一日の最大摂取量とは

亜鉛は不足しがちな栄養素のため積極的な摂取が推奨される一方で、過剰摂取によるデメリットもある。そのため一日に摂取する亜鉛の量には上限が設けられている。

亜鉛の一日の摂取量の上限

亜鉛の摂取には、推定平均必要量や推奨量とともに、「耐容上限量」が定められている。耐容上限量とは、「過剰摂取による健康障害を未然に防ぐ量」を意味する。一日あたりの耐容上限量は下記の通りである。(※1)

男性

女性

亜鉛過剰摂取のデメリットや症状

亜鉛の過剰摂取には、吐き気や嘔吐腎障害のほか、下痢、上腹部痛、HDLコレステロールの低下、消化管過敏症、免疫障害などのリスクがあるといわれる。また、銅の吸収を妨げる働きがあることから、銅欠乏や低銅血症などをまねく恐れもある。(※3)

亜鉛サプリに注意しよう

通常の食事による亜鉛の過剰摂取は稀だが、サプリメントを使用する場合は注意が必要だ。高濃度の亜鉛を日常的に摂取すると、良性の前立腺肥大リスクが高まる可能性がある。さらに、慢性的になると前立腺がんリスクを高める可能性もあるといわれる。(※3)

サプリメントは気軽に飲める反面、過剰摂取を招きやすい。耐容上限量を超えないように気を付けながら利用しよう。

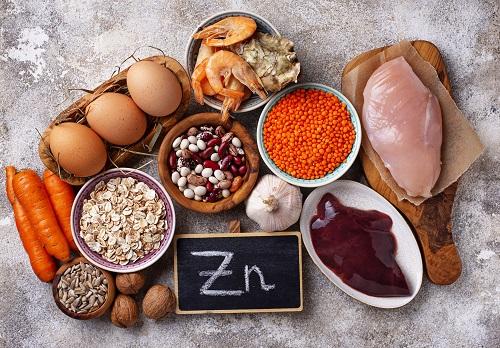

3. 一日に必要な亜鉛を多く含む食品一覧

亜鉛を多く含む食品にはさまざまな種類があるため、上手に組み合わせながら日常的に食事に取り入れるとよい。たとえばナッツなどは料理にも使えるし、おやつやおつまみとしても食べられるため取り入れやすい。代表的な食品について、100gあたりと目安重量あたりの亜鉛含有量とともに紹介する。

4. 亜鉛の働きと亜鉛不足の症状

亜鉛にはさまざまな働きがある。具体的にどのような働きがあるか、また不足するとどのような症状が出るのか見ていこう。

筋トレにも!亜鉛の働き

亜鉛は、酵素たんぱく質の構成要素として働く。アミノ酸からたんぱく質を再合成する際にも必要なため、筋トレにも役立つ栄養素だ。また、DNAの合成にも関与し、胎児や乳児の発育に欠かせない。骨の成長にも関与するほか、肝臓や腎臓、膵臓、睾丸など新しい細胞を作り出す組織や器官で必須とされる。さらに、味蕾細胞や免疫反応にも関与し、活性酸素を除去する酵素の成分としても働く。(※3)

亜鉛不足の症状

たんぱく質の合成がうまくできなくなることから、皮膚炎や脱毛が起こりやすくなる。さらに、貧血や下痢、食欲不振のほか、味覚異常や舌痛症が生じることもある。深刻な症状では、成長障害や生殖機能の低下、免疫力の低下、低アルブミン血症(肝臓や腎臓の異常によるむくみなどの症状)(※13)、認知機能障害や神経感覚障害などがあらわれることもある。(※3、14)

結論

亜鉛はたんぱく質の合成をはじめ、全身でさまざまな働きをする重要なミネラルである。サプリメントによる亜鉛の過剰摂取には注意が必要だが、日本人は不足傾向にある。さまざまな食品から積極的に摂取して一日あたりの推奨量を目指そう。

(参考文献)

この記事もCheck!