目次

- 牛乳:110mg(※1)

- 低脂肪乳:130mg(※2)

- ヨーグルトドリンク:110mg(※3)

- ケール青汁(粉末):1200mg(※4)

- 紅茶(茶葉):470mg(※5)

- せん茶(茶葉):450mg(※6)

- 抹茶(茶葉):420mg(※7)

- 玉露(茶葉):390mg(※8)

- ミルクココア(粉末):180mg(※9)

- インスタントコーヒー(粉末):140mg(※10)

- 18~29歳:800mg

- 30~74歳:750mg

- 75歳以上:700mg

- 18~74歳:650mg

- 75歳以上:600mg

- ※1~10:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」 https://fooddb.mext.go.jp/

- ※11:厚生労働省「カルシウム」 https://www.ejim.ncgg.go.jp/pro/overseas/c03/01.html

- ※12:食品安全委員会「食品中のカフェイン」 https://www.fsc.go.jp/factsheets/index.data/factsheets_caffeine.pdf

- ※13:一般社団法人日本乳業協会「乳と乳製品のQ&A」 https://nyukyou.jp/dairyqa/2107_053_272/

- ※14~16:公益財団法人健康長寿科学復興財団「健康長寿ネット」 https://www.tyojyu.or.jp/

- ※17環境省「熱中症を予防する食事の摂り方」 https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/sympo/20180603_4.pdf

1. カルシウムがとれる飲み物

そもそも牛乳にはカルシウムが豊富に含まれているのだろうか?ほかのカルシウムの多い飲み物と比較して、その真相に迫っていこう。

含有量はどのくらい?

100gあたりのカルシウム含有量

このように見てみると牛乳以外にも、カルシウムを多く含む飲み物はたくさんあることがわかる。ただし、ヨーグルトドリンク以外はいずれも水などに溶かす前の状態なので、実生活で一度に100gも摂取するのは難しいだろう。

カフェインを含む飲み物

上記のようにカルシウムは、意外にも牛乳以外の飲み物にも多く含まれている。ただしカルシウムには、その吸収に影響をおよぼす栄養素が存在する。そのひとつがカフェインである。

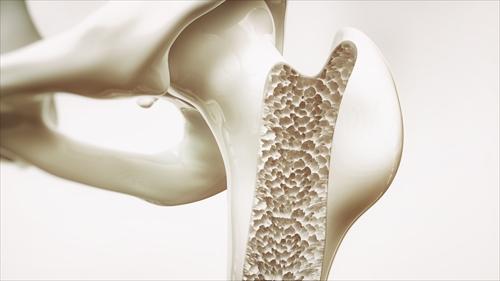

カルシウムの摂取量が極端に少ない場合に限るようだが、カフェインを摂取することでカルシウムの排泄量が増えてしまうようだ。(※11)カフェインのとりすぎによって、骨粗鬆症を発症する危険もあるなど、カルシウムの摂取が少ない人はとくに注意が必要だ。(※12、13)

2. カルシウムの働きについて

カルシウムは、骨や歯との関わりが深い。ミネラルの中では、体内でもっとも量が多いとされている。そのほとんどはリン酸と結合し、リン酸カルシウムとして体内に存在している。ここではそんなカルシウムの詳しい働きについて解説をしていこう。

吸収率と働き

カルシウムは、小腸で吸収されるものがほとんどである。吸収率は成人で20~30%とされており、その数字は高いものとは言い難い。

カルシウムの働きとして挙げられるのは、骨や歯の構成成分となる点である。ちなみに骨は3か月のサイクルで形成と吸収(溶出)を繰り返す。形成が上回ると骨量が増加し、逆に吸収が上回ると骨量が減少する。一般的に男性は50歳以上、女性は閉経後になると吸収量が上回り、骨量が減少するとされている。(※14)

3. カルシウムは1日どれくらい必要か

人間の生命に重要な役割を果たしているカルシウムだが、一体どのくらいの量を摂取すればいいのだろうか?ここでは詳しく量、そして不足や過剰摂取の弊害について解説をしていこう。

1日の推奨量

カルシウムの1日あたりの摂取推奨量は以下の通りである。(※14)

男性

女性

不足と過剰摂取の影響とは

カルシウムが不足すると歯や骨が脆くなる。幼い子どもの場合は、成長や骨の発達に影響を与えるため、成長障害を起こすこともある。さらに、長きにわたって不足の状況が続くと骨粗鬆症を発症する危険性も。加えて、筋肉の興奮や全身痙攣につながる可能性もある。

逆に過剰摂取すると高カルシウム血症や高カルシウム尿症などの弊害もある。結石や前立腺癌、便秘などの健康障害を引き起こすリスクも考えられるだろう。普通に暮らしているうえでは、過剰摂取の可能性は低いものの、サプリメントなどを併用している場合は、注意が必要である。

相性のいい栄養素

カルシウムは、吸収にビタミンDを必要とする。このため、せっかくカルシウムを摂取したとしてもビタミンDが不足してると結果的にカルシウム不足になってしまう危険性があるのだ。(※15)

また、ビタミンKには、カルシウムを沈着させ、骨の形成を促進する効果がある。このため、ビタミンKもカルシウムと相性がいいといえるだろう。(※16)

さらに昨今カルシウムの吸収に効果を発揮することがわかってきつつあるのが、クエン酸である。クエン酸によるキレート作用によって、カルシウムをはじめとする吸収されにくいミネラルの吸収率が高まるのだ。(※17)

結論

カルシウムは、骨や歯の形成に欠かすことのできない存在であり、これは生命維持にも大きく関わっている。一般的に牛乳に多く含まれていると言われているが、実はそのほかの飲み物にも含まれていることがわかった。相性のいい栄養素と一緒に摂取するなど工夫をして、カルシウム摂取量が不足しないように注意したい。

(参考文献)

この記事もCheck!