1. さわらの旬っていつごろ?

冒頭でも述べたように、さわらという文字を漢字で書くと「鰆」と表されることから、春の季語としても有名。そのため、多くの人がさわらの旬は春だと認識しているようだが、じつはさわらには旬の季節が春に加えてもうひとつあることはあまり知られていない。そのもうひとつの旬の季節とは「冬」である。旬の季節は地域によって異なっていて、

- 春...関西地方

- 冬...関東地方

といわれている。では、なぜ地域によって旬の時期が異なるのか。これはさわらが回遊魚であることが大きく関係している。さわらは5~6月頃に産卵のため瀬戸内海に大量に集まる。そのため、関西では春にさわらがよく食べられる傾向にある。また、岡山では魚卵や白子を食べる文化もあるようだ。一方、関東では白身を楽しむほうが主体であることから、12~2月頃である産卵期前の「寒鰆」が脂のりもよく旬と認識されている。このように、さわらの旬は地域によって事情が異なるのだ。

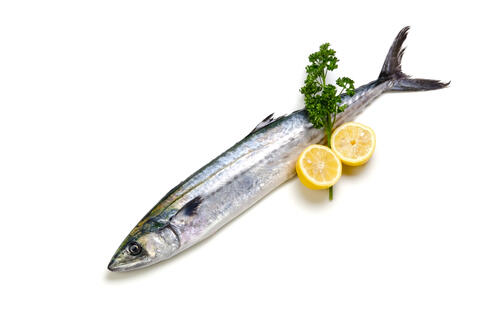

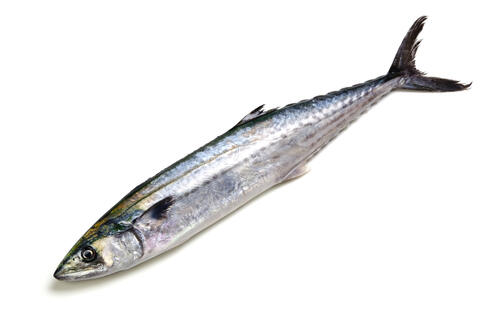

2. さわらはどんな特徴をした魚?

さわらは、さば科の一種。成長とともに呼び名が変わるのが特徴で、出世魚としても有名だ。体長が40~50cmほどの若魚のときは「サゴチ」と呼ばれ、50cm以上の成魚となるとさわらとなる。関西のほうでは、7cm未満のものは「サゴシ」や「ヤナギ」とも呼ぶようだ。成魚は、大きいものでは体長が1m以上にもなり、大きいものほど高い値が付けられて販売される。また、「狭腹」と書かれることもあるように、胴体が側偏し、縦に細長い形をしている点もさわらの特徴のひとつだ。気になる味の特徴は、適度な脂のりでさっぱりとしていて上品。水分量も多く、柔らかな身をしているため、調理する際は煮崩れに注意が必要だ。また、冬になると脂のりが増し、刺身にすると中トロにも負けないほどといわれている。

3. さわらの代表的な産地

さわらの代表的な産地を見てみると、全国で最も漁獲量が多いのが福井県、次いで京都府、続いて石川県、福岡県、長崎県という順位となっている。全体的に北陸から山陰地方にかけて日本海側で多く獲られていることが分かる。また、瀬戸内海も昔からさわらの代表的な産地として有名だ。しかし近年ではさわらの漁獲高の減少が深刻化してきていることから、韓国や中国、オーストラリアなどから輸入されることも多くなってきた。スーパーでさわらを見かけたら、ぜひ産地にも注目してみてほしい。

4. さわらの持つ栄養素をチェック!

最後にさわらの持つ栄養素を紹介しよう。先程も上述したように、さわらはさばの仲間だ。いわしやさんまを食べる肉食性であり、DHAやEPAを豊富に含んでいる。これらは脳を活性化させる働きを持つとされている栄養素であることから、育ち盛りの子どもに積極的に摂取させるとよいだろう。また、体内に蓄積された余分な塩分を体外に排出するという役割を持つカリウムや、カルシウムの吸収を促進するビタミンDの含有量が多いのも特徴だ。さまざまな栄養素をバランスよく摂取できるうえ、身も柔らかくて消化にもよいさわらは、子どもから高齢の方まで幅広い世代におすすめの食材といえるだろう。

結論

春と冬、旬の季節が地域によって異なるさわらは、脂のりも季節によって異なり、それぞれの季節でまた違った美味しさを楽しむことができる。また、さっぱりとした癖のない味わいなので、調理法や味付けも自由自在にアレンジできるのもさわらの魅力だ。ぜひ、さわらを見かけたら、西京焼きや塩焼き、刺身など好みの調理法でさわらの美味しさを堪能してみてほしい。

この記事もCheck!