1. 名前の変化する魚

サワラは、成長するにつれて名前が変化する。魚は大きさによって価格が変化するため、同じ種類でも名前で区別するのだ。名前を変える魚は複数あり、その中でもブリ、スズキ、ボラを出世魚(しゅっせうお)と呼ぶ。その一方で、名前を変える魚の全てを出世魚と呼ぶこともある。サワラも出世魚と呼ばれたり、呼ばれなかったりするのだ。

魚の成長を、社会的に地位を得る「出世」と表現するのは、江戸時代以前に行なわれていた元服や、武士の役職が関係しているようだ。元服は成人になったことをしめす儀式で、幼いころの名前から新しい名前を与えられた。また、役職を与えられた武士は名前ではなく官位で呼ばれており、出世すると呼び名が変化したのだ。元服や役職によって変化することから、名前が変化するブリなどを出世魚と呼ぶようになったといわれている。

魚の成長を、社会的に地位を得る「出世」と表現するのは、江戸時代以前に行なわれていた元服や、武士の役職が関係しているようだ。元服は成人になったことをしめす儀式で、幼いころの名前から新しい名前を与えられた。また、役職を与えられた武士は名前ではなく官位で呼ばれており、出世すると呼び名が変化したのだ。元服や役職によって変化することから、名前が変化するブリなどを出世魚と呼ぶようになったといわれている。

2. 名前の由来と変化

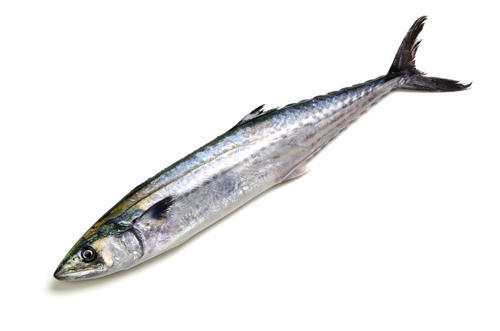

サワラは身が細く、銀色の体に青灰色の模様がある姿が特長だ。身の細さから、腹が狭い魚を意味する「狭腹(サワラ)」と呼ばれるようになったといわれている。また、魚偏に春と書いてサワラと読むのは、関西地方が始まりだと考えられている。

春になるとサワラは産卵期を迎え、瀬戸内海に産卵のために集まる。そのため関西地方では、鰆の旬は春であり、たくさん捕れることから由来する。

春になるとサワラは産卵期を迎え、瀬戸内海に産卵のために集まる。そのため関西地方では、鰆の旬は春であり、たくさん捕れることから由来する。

■地域別の呼び名

サワラの名前は体の大きさで変化するが、厳密に決まっているわけではない。また地域によって呼び方が異なるのだ。

関東では約50cmより小さいものをサゴチ、大きいものをサワラと呼ぶ。関西ではサゴシ→ヤナギ→サワラと変化し、サワラと呼ばれるのは約70cm以上のものである。サゴチとサゴシは、どちらも「狭腰」と漢字で表記し、身が狭いことに由来する。高知県ではゴシ・シマウマ→サゴシ→ヤナギ→サワラ、同じ四国でも徳島県ではサゴシ→ヤナギ→サワラとなる。

関東では約50cmより小さいものをサゴチ、大きいものをサワラと呼ぶ。関西ではサゴシ→ヤナギ→サワラと変化し、サワラと呼ばれるのは約70cm以上のものである。サゴチとサゴシは、どちらも「狭腰」と漢字で表記し、身が狭いことに由来する。高知県ではゴシ・シマウマ→サゴシ→ヤナギ→サワラ、同じ四国でも徳島県ではサゴシ→ヤナギ→サワラとなる。

3. 鰆の特徴

サワラは北海道南部から九州沿岸、朝鮮半島沿岸、東シナ海に生息している。水温が高くなる時期には浅い海域に、低くなると深く潜る。寿命は6~8年で、孵化後1年で40~50cm、2年で60cm以上に成長する。サバ科に属する魚だ。

■旬の時期

関西では、産卵期の春にたくさん捕れることから春が旬とされる。この時期のサワラは、卵と精巣を持っているため、関西地方では

卵と白子を楽しむ調理法が用いられる。関東や北陸では、脂の乗った冬の時期が旬とされている。

卵と白子を楽しむ調理法が用いられる。関東や北陸では、脂の乗った冬の時期が旬とされている。

■食べ方

サワラは、身が軟らかい特色があり、切り分けるときには注意する。また、鮮度が落ちやすいため刺身としてスーパーに並ぶのはまれだが、新鮮なものは刺身にするとおいしい。和食に使うことが多く、焼き物、唐揚げ、煮物などにして食べる。味噌に漬けた西京漬けもよく食べられている。

4. 関西地方では欠かせない魚

サワラの漁獲量は、現在では日本海側が多いが、昔は瀬戸内海でよく捕れた。そのためサワラは、関西地方で好んで食べられ、とくに岡山県では食卓に欠かせない魚とされている。現在でも「岡山県でサワラの値段が決まる」と言われるほど、鰆の消費量は多い。

サワラの漁獲量の変化は、1990年代ごろに起こった。このころまでは、瀬戸内海でサワラがたくさん獲れたが、この年代を境に漁獲量が減少する。その一方で、日本海側では2009年ごろから漁獲量が急増した。この原因は分かっていないそうだ。

日本海側では、サワラを食べる習慣が関西ほどなかったため、たくさん捕れても有効利用できていなかったが、近年では鰆を加工する施設が整い、すり身などにもされている。

サワラの漁獲量の変化は、1990年代ごろに起こった。このころまでは、瀬戸内海でサワラがたくさん獲れたが、この年代を境に漁獲量が減少する。その一方で、日本海側では2009年ごろから漁獲量が急増した。この原因は分かっていないそうだ。

日本海側では、サワラを食べる習慣が関西ほどなかったため、たくさん捕れても有効利用できていなかったが、近年では鰆を加工する施設が整い、すり身などにもされている。

結論

成長によって名前が変化するサワラは、地域によって呼び方の違いはあるが、小さいものをサゴシと呼ぶ地域がほとんどだ。サワラが捕れる地域によって旬の時期が異なり、瀬戸内海では春、関東・北陸では冬である。

この記事もCheck!