目次

1. れんこんに下処理は必要?

れんこんは空気に触れると黒く酸化してしまうことから、下処理が必要な食材だ。れんこんの白い色を活かすためにも、調理前の下処理は大切になってくる。れんこんは下処理を行うことで、美味しく見た目も美しく味わえる。れんこんの正しい下処理方法をチェックしてみよう。

2. れんこんの下処理方法1:下準備

れんこんは泥の中で成長する野菜なので、泥がたくさんついている。まず、れんこんをよく洗い、泥などの汚れをしっかり落としておくことが大切だ。しっかりとれんこんを洗ったら、れんこんのひげ根の部分を切り落としておこう。ひげ根がないれんこんの場合は、そのままで大丈夫だ。

3. れんこんの下処理方法1:れんこんの皮をむく

れんこんは調理する前に皮をむいておく必要がある。包丁で皮をむく場合は、れんこんを左手で持ちながら、切り口に包丁を当て、包丁を縦や下にずらすように皮をむくといいだろう。また、包丁を使うのが苦手な人は、ピーラーを使って皮をむくのがおすすめだ。

皮をむいたら一度水に通す

皮をむいたれんこんは一度水に通す必要がある。れんこんは水にさらすことでアクが抜け、切り口が茶色く変色するのを防ぐことができるからだ。この作業を行うことで、白くキレイなれんこんの色みのまま、調理することができるだろう。

4. れんこんの下処理方法2:れんこんを切る

れんこんは料理や好みに合わせて、いろいろな切り方をすることができる。基本的なれんこんの切り方を紹介するので、料理に合わせた切り方を探してみよう。

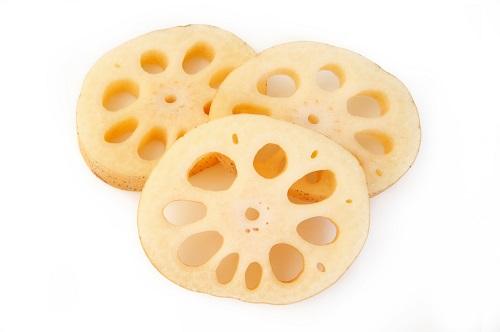

輪切り

れんこんを輪切りにする際は、厚さによって食感が異なる。厚く輪切りにした場合は、煮物などにするとホクホクとした食感が楽しめる。さらに薄く輪切りして酢水につけ、軽く火を通せば、サラダなどでシャキシャキとした食感を楽しむことができるだろう。

いちょう切り

いちょうの葉のような形に切ることから、この名がつけられた切り方だ。れんこんの場合も輪切りと同様、厚さによって食感が異なる。料理に合わせていちょう切りの厚さを変えるといいだろう。

乱切り

乱切りとは、不規則な形に切ること。形が違っても大きさを合わせることで、加熱時間を一定にすることができる。れんこんを乱切りにした場合は、表面積が大きくなることで味がしみやすくなるので、筑前煮やいり鶏などに使われることが多い。

半月切り

半月切りとは、まず縦半分に切ってから、切り口を下にして端から直角に切る方法だ。厚さによって食感は異なるが、厚い半月切りの場合はれんこんの食感が残るのできんぴらや天ぷらなどにするのがおすすめだ。

5. れんこんの下処理方法3:水につけ置く

れんこんは切ってから水につけて置くことで、黒ずむのを防ぐことができる。水につけ置く時間は、だいたい10分くらいを目安にするといいだろう。

酢水を使うと白さが際立つ

れんこんは水ではなく、酢水につける方法もある。酢水につけ置くことで、でんぷん質の働きを抑えることができるので、シャキシャキとした食感とれんこんの白さを活かすことができる。とくにサラダやちらし寿司など、れんこんの白さを活かした料理の場合は、酢水につけ置くのがおすすめだ。

6. れんこんは下処理してから冷凍する

れんこんは、下処理をしたあとに冷凍保存することができる。れんこんにはさまざまな切り方があるので、どんな料理に使うか決まっていない場合は、れんこんを縦割りにして冷凍するのがおすすめだ。

洗って皮をむいたれんこんを縦半分に切って、酢水につけ置く。あとは、水気を拭き取って、ラップに包んで保存袋に入れ、冷凍するだけだ。空気に触れないように保存するのがポイントになる。

解凍方法

冷凍したれんこんを使う際は、常温に3分ほど出しておき、用途に合わせた切り方をするだけだ。常温に少し出すことで、包丁が入るくらい解凍されて、いろいろな形に切りやすくなる。

結論

れんこんは下処理を行うことで、変色を防ぎいろいろな料理に使うことができる。れんこんは切り方によって食感が異なるので、料理に合わせた切り方をするのがおすすめだ。また、下処理をしたれんこんは冷凍保存も可能なので、使いきれない場合は冷凍するといいだろう。

この記事もCheck!