目次

- 1. 疲労回復や病気予防に!いよかんの主な栄養素と効果効能

- 2. いよかんの皮の栄養価

- 3. いよかんのカロリーや糖質・栄養成分

- 4. いよかんの栄養の上手な摂取方法

- 5. いよかんの栄養は食べ過ぎるとどうなる?

- エネルギー:50kcal

- たんぱく質:0.9g

- 脂質:0.1g

- 炭水化物:11.8g

- 食物繊維:1.1g(うち水溶性食物繊維0.5g、不溶性食物繊維0.6g)

- 糖質:10.7g

- カリウム:190mg

- カルシウム:17mg

- 鉄:0.2mg

- ビタミンA(β‐クリプトキサンチン):270μg

- ビタミンB1:0.06mg

- ビタミンB2:0.03mg

- ビタミンC:35mg

- ※1,2 文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」 https://fooddb.mext.go.jp/

- ※3,7,9 公益財団法人長寿科学振興財団「健康長寿ネット」 https://www.tyojyu.or.jp/

- ※4 農林水産省「特集2 香酸かんきつ(1)」 https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/1701/spe2_01.html

- ※5 一般社団法人オーソモレキュラー栄養医学研究所「ビタミンP」 https://www.orthomolecular.jp/nutrition/vitamin_p/

- ※6 社会医療法人 延山会 西成病院「伊予柑の は・な・し」 https://www.nissei-hp.com/info/2019/02/post_526.html

- ※8 公益財団法人岡山県健康づくり財団「みかんの効果」 https://www.okakenko.jp/column/food/%E3%81%BF%E3%81%8B%E3%82%93%E3%81%AE%E5%8A%B9%E6%9E%9C/

- (※10)一般財団法人日本食品検査「リモネン、ミルセン試験について」 https://www.jffic.or.jp/news/20150204-834

- (※11)一般社団法人日本ヘルスケアサプリメント協会「ナリンギン」 https://www.jhcsa.jp/seibun-search/na/naringin/

- (※12)厚生労働省「eJIM ビタミンC」 https://www.ejim.ncgg.go.jp/public/overseas/c03/09.html

- (※13)農林水産省「「何を」「どれだけ」材料と料理区分」 https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/zissen_navi/balance/division.html

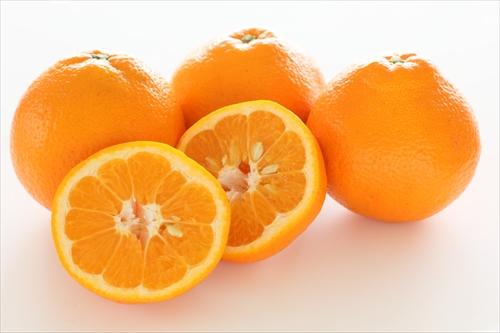

1. 疲労回復や病気予防に!いよかんの主な栄養素と効果効能

いよかんにはさまざまな栄養素が含まれている。ここでは、とくに注目すべき栄養素とその効果についてピックアップして紹介する。

ビタミンC

柑橘類にはビタミンCが多く含まれているというのは有名な話だ。当然ながら、いよかんにもビタミンCが多く含まれている。ちなみに、いよかん100gあたりに35mgも含まれている(※1)。みかん100gあたりに含まれているビタミンC量が32gである(※2)ため、みかんよりもビタミンCが多く含まれていることになる。気になるビタミンCの効果だが、毛細血管や歯を健康に保つ働きや皮膚のメラミン色素生成を抑える働きがある(※3)。また、風邪といった病気に対する抵抗力を強める働きもあり(※3)、風邪予防によいといわれる所以となっている。

クエン酸

クエン酸は酸味の素となっている成分だが、実は栄養素としての働きもある。クエン酸はスポーツドリンクにも入っていることが多いが、その理由はクエン酸のもつ疲労回復効果が関係している(※4)。柑橘類に含まれているクエン酸にも同様の働きがある。また、そのほかにも新陳代謝の促進や美肌作用といった効果があるとされている(※4)。

ビタミンP

ビタミンCやクエン酸と比べると、ビタミンPは聞き馴染みがない栄養素だろう。実際に、食品の栄養成分が一覧で記載されている食品成分表のビタミン欄には記載がない(※1)。実はビタミンPはフラボノイドの総称で、ビタミン様物質と呼ばれている(※5)。フラボノイドの種類は多く、ルチンやヘスペリジンといった成分が含まれる(※5)。ビタミンPには毛細血管の強化や抗アレルギー作用、免疫力アップなどの効果があるとされている(※5)。

シネフィリン

シネフィリンはどちらかというと、マイナーな栄養素だ。しかし、シネフィリンには気管支を緩める働きがあり、風邪予防に効果があるといわれている(※6)。ビタミンCやビタミンPといった免疫力をアップさせる栄養素と一緒に摂りたい栄養素だ。

食物繊維

食物繊維が多い食材といえば根菜類やきのこ類を思い浮かべるかもしれないが、実はいよかん100gあたりに1.1gも含まれている(※1)。ちなみに、みかん(100gあたり)にも1.0g含まれている(※2)。食物繊維は栄養素として吸収されることはないが、不溶性食物繊維なら便の容積を増やして便秘解消を助けてくれたり、有害物質を吸着して体外へ排出してくれる働きがある(※7)。水溶性食物繊維は糖の吸収速度を抑えてくれるため、食後血糖値の上昇を抑える働きをしてくれる(※7)。ちなみに、食物繊維はいよかんの薄皮に多く含まれているため、薄皮は捨てずに食べるよう工夫する必要がある。

ヘスペリジン

ヘスペリジンはビタミンPの1種だが注目してほしい働きがあるため、ここで改めて紹介する。ビタミンPの項目で紹介したように、ヘスペリジンには毛細血管を広げる働きがある。そのため、血流を改善したり、血圧を下げたりといった効果があるとされている(※8)。また、抗アレルギー作用もあるといわれている(※9)。

2. いよかんの皮の栄養価

いよかんに限らず、柑橘類の皮はそのまま捨ててしまうという人が多いだろう。しかし、実は皮にも栄養素が含まれている。いよかんの皮にはリモネンとナリンギン、ヘスペリジンが含まれている。

リモネンは柑橘類らしい爽やかな香りを出す成分として知られており、リラックス効果やダイエット効果があるといわれている(※10)。ナリンギンは苦み成分の1種として知られている栄養素で、食欲抑制効果があるとされている(※11)。また、毛細血管を強くする働きもあり、血流の改善や出血性疾患の予防が期待されている(※11)。

3. いよかんのカロリーや糖質・栄養成分

ここまで、いよかんに含まれる栄養素やその効果を紹介してきた。ここでは、改めていよかん100gにどんな栄養素がどれくらい含まれているかを一覧で紹介する(※1)。

いよかん100gあたりのエネルギーや栄養素は上記のようになっている。ただし、いよかん1個あたり(200~300g)の場合、2~3倍の数値になる。そのため、エネルギーや糖質量が低めだからといって食べ過ぎないよう注意しよう。

4. いよかんの栄養の上手な摂取方法

いよかんにはさまざまな栄養素が含まれているが、食べ方によっては栄養素を損なってしまう恐れがある。ここでは、いよかんに含まれる栄養素を損なわずに食べる方法を紹介する。

旬のいよかんを食べる

いよかんに限らず、旬の時期のものは栄養価が高いといわれている。ハウス栽培といった栽培方法の発展や保存技術の発展によって時期を問わずに食べられるものも増えているが、旬の時期のほうが流通量が多く、手に入れやすいというメリットもある。ちなみに、いよかんの旬は1~3月だ。地域によっては11月末から流通し始める。現在、いよかんの主産地は愛媛県となっているが、愛媛県のブランドいよかんは1月に収穫後、熟成させて3月ごろに流通する。気になる人はぜひ購入してみよう。

薄皮ごと生で食べる

薄皮とは、実を包んでいる白い皮を指す。いよかんの場合、薄皮は厚みがあるため取り除いて食べるという人も多いだろう。しかし、薄皮にも栄養素が含まれているため、できれば一緒に食べてほしい。また、加熱せずに食べることも大きなポイントだ。栄養素のなかには熱に弱いものもあるからだ。いよかんに含まれる栄養素の中ではビタミンCが該当する(※3)。ビタミンCは加熱すると壊れてしまうため、いよかんに含まれるビタミンCを満足に摂取することができない。しかし、生で食べれば栄養素を損失せずに済む。

皮ごと加工して食べる

薄皮は生でも食べることはできるが、さすがに皮も生で食べるというのは難しい。しかし、ジャムやピールに加工すれば皮に含まれる栄養素も摂ることができる。ジャムを作る場合は、実と薄皮も一緒に使うのがポイントだ。加熱するためビタミンCは壊れてしまうが、そのほかの栄養素を丸ごと摂れるというメリットがある。皮だけを加工したいならピールがおすすめだ。ピールはそのままでもよし、お菓子作りの材料にしてもよしと活用範囲が広いので重宝する。

この記事もCheck!

5. いよかんの栄養は食べ過ぎるとどうなる?

爽やかな香りと程よい甘酸っぱさで手が止まらなくなってしまういよかん。しかし、食べ過ぎると2つデメリットが引き起こされてしまうため、注意が必要だ。

まず1つ目のデメリットはエネルギーと糖質の摂り過ぎだ。いよかん1個当たりのエネルギーと糖質はそれほど高くないが、食べ過ぎると過剰摂取になってしまう。ちょっとしたカロリーオーバーでも肥満の原因になることがあるので、とくにダイエット中は注意しよう。2つ目のデメリットはビタミンCの過剰摂取による体調不良だ。ビタミンCを摂りすぎると下痢や胃のけいれんを引き起こすことがある(※12)。とはいっても、成人のビタミンCの上限値は2000mg(※12)なので、1日中いよかんを食べていたというようなケースがなければ心配ないだろう。食事バランスガイドでは1日あたり200gの果物を摂ることが推奨されている(※13)。いよかんの重さは200~300gなので、1日1個を目安にするとよいだろう。

結論

いよかんにはビタミンCやクエン酸といったメジャーな栄養素のほかにヘスペリジンやシネフィリンといったマイナーな栄養素も多く含まれている。いよかんの栄養といえば実ばかりに注目してしまうが、実は薄皮や皮にも栄養素が含まれている。そのままでは食べられない皮もジャムやピールにすれば美味しく食べることができる。

(参考文献)

この記事もCheck!