1. ヤリイカとは?その特徴も紹介!

ヤリイカとはヤリイカ科を代表するイカの一種で、ケンサキイカ・アオイリカ・ジンドウイカなどの仲間である。名前の由来は、その胴が細長くエンペラ(三角形の耳の部分)が大きく尖っている姿が槍のように見えるためだといわれている。また地域によっては「ササイカ」「テッポウ」「テナシ」「サヤナガ」などと呼ばれることもあり、英語名は「Spear squid(槍のイカ)」となっている。

特徴1.胴長短足の見た目

ヤリイカの全長は約60cmである。このうち約60%(35cm程度)が外套(胴体の部分)であり、頭の部分が約15%(10cm程度)、触腕の部分が約25%(15cm程度)となっている(※1)。オスとメスで大きさが異なり、外套の長さではオスが30~40cmほどで、メスは20~25cmほどであるそうだ。

ほかのイカとの大きな違いは「胴長短足」であることだ。たとえば、スルメイカの外套長は30cm程度で、腕長は15cm程度となっている。また、ケンサキイカの外套長は40cm程度で、椀長は20cm程度である。これらに比べると「ヤリイカは胴が長くて、手が短い」という特徴がよく分かるだろう。

ほかのイカとの大きな違いは「胴長短足」であることだ。たとえば、スルメイカの外套長は30cm程度で、腕長は15cm程度となっている。また、ケンサキイカの外套長は40cm程度で、椀長は20cm程度である。これらに比べると「ヤリイカは胴が長くて、手が短い」という特徴がよく分かるだろう。

特徴2.コリコリした食感と上品な甘さ

ヤリイカはコリコリとした食感と、上品な甘み・うま味・コクが特徴になっている。ヤリイカが美味しい理由は、うま味成分である「グルタミン酸」が多く含まれるからだ(※2、3)。また、加熱すると甘みが増すとも知られている。なお、加熱すると身が硬くなり、やや食感が悪くなってしまう。

特徴3.ヤリイカの寿命は1年程度

春にふ化した稚イカは沖合へ移動し、夏から秋にかけて小ヤリイカへと成長する。また、秋の間は水深100mほどの場所で成長し、冬には産卵期を迎えるために成熟する。そして春に産卵を迎えるのだが、産卵後は雄雌ともに死んでしまうとされている。そのため、ヤリイカの寿命はおよそ1年と短い。

特徴4.漁獲量が多いのは宮城県など

ヤリイカは全国各地で漁獲されている。とくに北海道松前・青森県八戸、茨城県鹿島・千葉県南房総、静岡県西伊豆、佐賀県呼子・長崎県平戸などが産地として有名だ。なお、ヤリイカの水揚量や取引量に関する統計的なデータは少ないのだが(※4)、東京都中央卸売市場の記録に限れば2019年のヤリイカの取引量は約1,273トンで、宮城県の約507トンが一番多くなっていた(※5)。

2. ヤリイカの旬と種類

ヤリイカは通年取引されているが、取引量が最も多くなるのが産卵期を迎える12月~3月頃となっている(※4)。この時期がヤリイカの旬であり、大きくて身が引き締まったものを食べることができる。また、メスのヤリイカは卵巣が大きく育っており「子持ちヤリイカ」としても非常に人気がある。

一方、夏から秋にかけて多く流通するヤリイカは「小ヤリイカ(若イカ)」と呼ばれている。成熟する前の段階なのでサイズは小さめだが、成熟した大型のヤリイカよりも身が柔らかくて美味しい。特に初物の値段は比較的高めで、高級イカの一種としても知られている。

一方、夏から秋にかけて多く流通するヤリイカは「小ヤリイカ(若イカ)」と呼ばれている。成熟する前の段階なのでサイズは小さめだが、成熟した大型のヤリイカよりも身が柔らかくて美味しい。特に初物の値段は比較的高めで、高級イカの一種としても知られている。

3. ヤリイカの栄養価と栄養面の特徴

コリコリとした食感が特徴のヤリイカは、実は低カロリー・高たんぱく質のヘルシー食材としても知られている。そこでヤリイカの栄養価を確認してから、栄養面の特徴を確認しよう。

ヤリイカの栄養価

文部科学省の「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」によれば、ヤリイカ(生)の100gあたりの栄養価は以下のようになっている(※3)。

- エネルギー:85kcal

- たんぱく質:17.6g

- 脂質:1.0g

- 炭水化物:0.4g

- 脂肪酸

・飽和脂肪酸:0.18g

・一価不飽和脂肪酸:0.05g

・多価不飽和脂肪酸:0.26g - ビタミン

・ビタミンA:8μg

・ビタミンE:1.4mg

・ビタミンB1:0.04mg

・ビタミンB2:0.03mg

・ナイアシン:3.5mg

・ビタミンB6:0.10mg

・ビタミンB12:1.1mg

・葉酸:5μg

・パントテン酸:0.27mg

・ビタミンC:2mg - ミネラル

・ナトリウム:170mg

・カリウム:300mg

・カルシウム:10mg

・マグネシウム:42mg

・リン:280mg

・鉄:0.1mg

・亜鉛:1.2mg

・銅:0.25mg

・マンガン:0.02mg

良質なたんぱく質が豊富

ヤリイカは100gあたり17.6gのたんぱく質を含んでいる。また、そのアミノ酸スコアは100であることから「良質なたんぱく質源」と評価されている。アミノ酸の成分別に見ると、うま味成分のグルタミン酸が2200mgと一番多く、必須アミノ酸であるロイシン・リジンなども多く含まれている(※3)。ヤリイカを食べれば、人の筋肉や髪の毛を構成するたんぱく質を多く摂ることができるのだ。

炭水化物や脂質は低め

ヤリイカはたんぱく質量が多いにも関わらず、炭水化物や脂質が低めなのが特徴だ。そのため、カロリー自体も100gあたり85kcalと比較的低めのヘルシー食材となっている。体に優しくお酒のおつまみなどにしても美味しいので、お酒好きの人にもおすすめの食材だといえる。

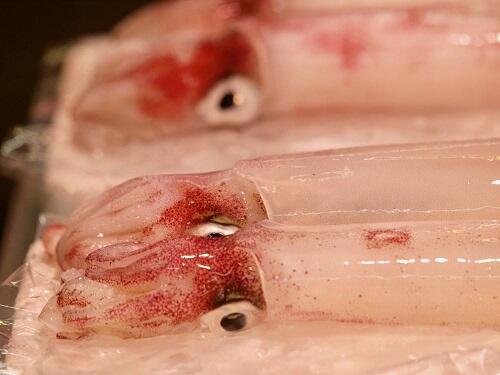

4. 美味しいヤリイカの選び方・見分け方

美味しいヤリイカを選ぶポイントは、イカの色味である。鮮度の高いヤリイカは透明だが、徐々に茶色くなり、やがて白色になってしまう。透明・茶色のものは鮮度が高く、生のままで食べられることも多いので、スーパーや魚屋で選ぶときにはしっかりと色味を見るようにしよう。

なお、ヤリイカは興奮すると赤茶色に発色するという特徴がある。そのため、多くの場合は透明の色味に赤色がまばらに混じったような見た目をしている。鮮度が落ちると興奮による赤みも薄くなってしまうので、「透明で赤色が混じっているヤリイカ」を選ぶとよいだろう。

なお、ヤリイカは興奮すると赤茶色に発色するという特徴がある。そのため、多くの場合は透明の色味に赤色がまばらに混じったような見た目をしている。鮮度が落ちると興奮による赤みも薄くなってしまうので、「透明で赤色が混じっているヤリイカ」を選ぶとよいだろう。

5. 旬のヤリイカの美味しい食べ方

ヤリイカは寿司ネタとしてだけでなく、揚げ物、煮物、炒め物などさまざまな食べ方を楽しむことができる。ヤリイカも小ヤリイカも同じように調理できるうえ、和洋中どんな料理にも合う。とくに旬をむかえたばかりの新鮮なヤリイカと子持ちヤリイカに関してはおすすめの食べ方を紹介しておこう。

食べ方1.新鮮な大型ヤリイカは刺身で!

大型の新鮮なヤリイカは刺身で食べるのがおすすめ。胴・耳(エンペラ)・ゲソまで刺身にできるため、ヤリイカ1杯を丸ごと楽しむことができる。コリコリとした食感とあっさりとした甘みが非常に美味しくて、一度食べたら止まらなくなってしまうだろう。

食べ方2.子持ちヤリイカは煮つけに!

卵巣が大きく育ったメスのヤリイカは、まるごと煮つけにするとよい。身の部分も当然美味しいのだが、何より真子が格別の美味しさである。ふっくらとした柔らかさとイカの風味も楽しめるため、春に小ぶりのヤリイカが手に入ったらぜひ真子まで楽しもう。

食べ方3.子ヤリイカは丸焼きにして!

まだ小さくて身が柔らかい子ヤリイカは、丸ごと焼いてみるのもいいだろう。外は香ばしく、中はしっとりとした仕上がりになり、ヤリイカの美味しさを存分に楽しむことができる。振り塩をしてから焼くだけという簡単な調理法であるのも嬉しいポイントだ。

結論

ヤリイカは冬から春にかけて旬をむかえ、大型のヤリイカや真子が美味しい子持ちヤリイカを楽しむことができる。また、夏から秋にかけては小ヤリイカを食べることができる。そう考えると、ヤリイカの旬はとても長い。手に入れた種類で楽しみ方は少し違うため、イカそうめんをはじめさまざまな料理に使ってみるとよいだろう。

【参考文献】

- ※1:北海道水産林務部水産局水産経営課「ヤリイカ[槍烏賊]」

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ske/osazu/oz01fis/fis070.htm - ※2:全国いか加工業協同組合「イカ学Q&A60 イカの利用と栄養」

http://zen-ika.com/ikaQA60/ikaQA-4.html - ※3:文部科学省「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」

https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=10_10352_7 - ※4:青森県産業技術センター「ヤリイカ漁獲実態」

https://www.aomori-itc.or.jp/soshiki/suisan_sougou/houkoku_kanko/houkoku_2-1.html - ※5:東京都中央卸売市場「市場統計情報(月報・年報)」

http://www.shijou-tokei.metro.tokyo.jp/index.html