1. タアサイとは?

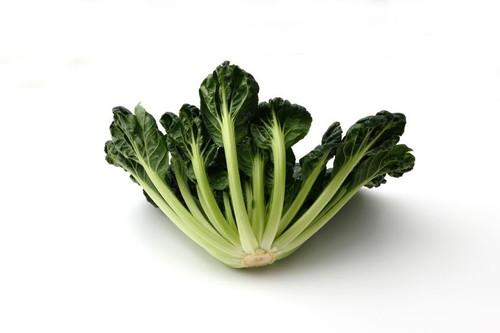

タアサイ(塌棵菜/塌菜)とは、中国原産のアブラナ科アブラナ属の植物である。白菜やチンゲン菜などの仲間であり、チンゲン菜と同じ不結球タイプである。葉ッパの見た目はゴワゴワしていて硬そうだが、実は柔らかく火の通りも早い。また、濃い緑色をしているが、クセが少なくてアク抜きや下茹では不要となっている。どんな料理にも使えるが、中華料理では主に青菜炒めなどに使われている。

タアサイの名前の由来

タアサイ(ターツァイ)は中国語では「塌棵菜・塌菜」と書く。塌には「潰れた」「這う」などの意味があるが、これは冬の間、葉が放射状に密集して地面を這うように育つことから使われているという。なお、地を這うように育つのは冬の間だけで、暖かくなると葉は真っすぐと伸びるように育つ。

タアサイの旬と主な産地

タアサイの旬は11~3月頃とされている。寒さが厳しくなると糖分を蓄えることから、冬は特に甘みが強くなることで有名だ。なお、日本名では「如月菜(きさらぎな)」と命名されており、これは日本では2月頃に収穫を迎えることが由来だという。中国原産の野菜だが日本でも栽培されており、2018年の収穫量は554トン。また、都道府県別では静岡県(204トン)が最も多かった(※1)。

ちぢみ雪菜とは?

ちぢみ雪菜は、主に宮城県で作られているタアサイの仲間である。「葉が濃い緑色をしている」「肉厚で縮れている」などタアサイと同じ特徴があるが、葉は広がっていなくて「小松菜」のような見た目をしているなどの特徴も見られる。名前のとおり、雪が降るくらい寒い時期(12~2月頃)に多く出回る。スーパーや八百屋などでは、「仙台雪菜」の名前で並んでいることも多いという。

2. タアサイの主な栄養価と特徴的な栄養素

タアサイは緑黄色野菜の一つであり、βカロテンを多く含んでいることが特徴だ。また、ビタミン類だけでなく、ミネラル類も多く含んでいる。そんな特徴を持つタアサイの栄養面をチェックしよう。

タアサイの主な栄養価

文部科学省の「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」には生タアサイと茹でタアサイの二種類の栄養価が収録されている。このうち生タアサイの100gあたりの栄養価は以下のとおりである(※2)。

- エネルギー:13kcal

- たんぱく質:1.3g

- 脂質:0.2g

- 炭水化物:2.2g

- 脂肪酸

・飽和脂肪酸:0.02g

・一価不飽和脂肪酸:0g

・多価不飽和脂肪酸:0.08g - ビタミン

・βカロテン:2200μg

・ビタミンD:0μg

・ビタミンE:1.5mg

・ビタミンK:220μg

・ビタミンB1:0.05mg

・ビタミンB2:0.09mg

・ナイアシン:0.9mg

・ビタミンB6:0.12mg

・ビタミンB12:0μg

・葉酸:65μg

・パントテン酸:0.19mg

・ビオチン:0μg

・ビタミンC:31mg - ミネラル

・ナトリウム:29mg

・カリウム:430mg

・カルシウム:120mg

・マグネシウム:23mg

・リン:46mg

・鉄:0.7mg

・亜鉛:0.5mg

・銅:0.05mg

・マンガン:0.38mg

・ヨウ素:0μg

・セレン:0μg

・クロム:0μg

・モリブデン:0μg - 食物繊維:1.9g

(・水溶性食物繊維:0.2g)

(・不溶性食物繊維:1.7g)

βカロテンが豊富である

タアサイは、100gあたり2200μgのβカロテンを含んでいる。これはミニトマト(960μg)やブロッコリー(800μg)よりも多い(※2)。βカロテンはビタミンAの前駆体であり、体内ではビタミンAとなって皮膚や目の健康などを保つ役割を担う。また、抗酸化物質の一つでもあり、体内の活性酸素を取り除く働きも担っている。なお、βカロテン単独での必要量は定められていない(※3)。

ミネラル類も多く含む

タアサイはカリウム・カルシウム・鉄分・マンガンなど、ミネラル類も多く含んでいる。ミネラル類の働きはそれぞれ異なるが、主に体内の機能を正常に維持する働きなどを担っている。特にタアサイはカリウム100gあたり430mgと多く含んでいるが、カリウムにはナトリウムの排出を促す役割などがある。なお、成人男性(18~64歳)の1日あたりの目安量は2,500mgとなっている(※3)。

3. 美味しいタアサイの選び方

市販のタアサイを選ぶ際のポイントには「葉」「茎」「株(全体)」の三つがある。スーパーや八百屋でタアサイを見かけた際には、以下に紹介しているポイントをよく確認するとよいだろう。

- 葉:よく縮れていて、肉厚なものほど品質がよい

- 茎:ツヤと張りがあるのものが新鮮である

- 株:できるだけ大きなものがよいとされている

また、味のよさを重視するなら、葉の縮れ具合がより細かいのがおすすめ。一方、葉がしなびているものや色味が悪いものは、時間が経っている可能性が高いので避けたほうが無難だろう。

4. タアサイの下ごしらえのやり方

タアサイはクセが少ないためあく抜きや下茹では不要である。しかし、冬に出回るタアサイは地面ギリギリに生えているため、葉の縮れたところや茎の裏側などに土が入り込んでいることが多い。そのため、調理の前には丁寧に水洗いをして、葉や茎についた土を落としておこう。また、タアサイを調理するときは、葉が密集しているため外側から使う分だけ外すようにしよう。

5. タアサイの美味しい食べ方3選

タアサイは見た目に比べてクセが少ないため、炒め物・漬物・煮物・鍋物などさまざまな料理に使うことが可能だ。ここではタアサイの美味しい食べ方を3種類紹介しておく。

その1.タアサイ炒め(青菜炒め)

最もメジャーな食べ方の一つが、油で炒める「タアサイ炒め」である。味つけは塩コショウ・醤油・味噌などもおすすめだが、オイスターソースを使えば中華風に、ナンプラーを使えばエスニック風にアレンジすることも可能だ。肉類やほかの野菜と組み合わせれば、食べ応えのあるおかずになる。

その2.タアサイの浅漬け

タアサイは漬物にしても美味しい。おすすめは、肉厚の葉っぱをシャキシャキと食べられる浅漬け。葉っぱを適当な大きさに切ってから、塩・昆布(細切り)・鷹の爪(輪切り)と一緒に保存用の袋に入れて漬け込む。数時間冷蔵庫で漬け込んだら、タアサイの歯ごたえを楽しめる浅漬けが完成する。

その3.タアサイのお浸し

タアサイはアクが少ないので、ほうれん草や小松菜のようにサッと湯がいてお浸しにするのもおすすめだ。シンプルに醤油とかつお節で食べても美味しいが、塩とゴマ油で味付けしたり、白だしで味付けしたりするのもよい。また、タアサイだけでもいいが、ツナやカニカマなどを和えてもよい。

結論

大きな株や縮れた葉が特徴のタアサイだが、実は葉っぱは柔らかくて優しい味わいなのでさまざまな料理に使える。また、アク抜きや下茹でも不要で、すぐ調理できるのも魅力となっている。基本的には冬の時期にしか出回らないが、栄養価が高い野菜なので大いに活用するとよいだろう。

【参考文献】

- ※1:農林水産省「地域特産野菜生産状況調査」

https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/tokusan_yasai/ - ※2:文部科学省「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」

https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/1365419.htm - ※3:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年)」

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf