1. 餅による窒息事故とは

東京消防庁の発表によると、毎年12月から1月にかけて餅による窒息事故が多くなっている。特に年末年始には餅を食べる機会が増えるため、注意喚起がされている。

平成24年から平成28年までの5年間には、550人近くの人が餅をのどに詰まらせて救急搬送されているという。救急搬送された人の年齢構成をみると、65歳以上高齢者が約9割を占めている。しかし、高齢者が家にいないからといって他人事ではない。10歳以下の子どもも2%程度ではあるが救急搬送されているし、45歳以上から餅による窒息事故は徐々に増えているのだ。救急搬送人員の半数近くが重症以上と診断されており、搬送時点で死亡していた人も5%いた。餅でのどを詰まらせた場合は、一刻を争う応急処置が必要となり、それが生死を分かつこともあるのだ。

それでは、餅をのどに詰まらせてしまう原因とは何か。餅は30~40度のときにくっつきやすくなるという。これは、ちょうど餅を口の中で噛んで飲み込むころの温度に当たる。

さらに、食べ物を飲み込む能力が低いことや、咳き込みの反射が弱いこと、早食い、詰め込み食いなども、餅をのどに詰まらせる原因となるといわれている。そのため、加齢とともに噛む力や飲み込む能力が低下してしまう高齢者や、詰め込み食いをしてしまいがちな幼児が餅をのどに詰まらせやすい。

平成24年から平成28年までの5年間には、550人近くの人が餅をのどに詰まらせて救急搬送されているという。救急搬送された人の年齢構成をみると、65歳以上高齢者が約9割を占めている。しかし、高齢者が家にいないからといって他人事ではない。10歳以下の子どもも2%程度ではあるが救急搬送されているし、45歳以上から餅による窒息事故は徐々に増えているのだ。救急搬送人員の半数近くが重症以上と診断されており、搬送時点で死亡していた人も5%いた。餅でのどを詰まらせた場合は、一刻を争う応急処置が必要となり、それが生死を分かつこともあるのだ。

それでは、餅をのどに詰まらせてしまう原因とは何か。餅は30~40度のときにくっつきやすくなるという。これは、ちょうど餅を口の中で噛んで飲み込むころの温度に当たる。

さらに、食べ物を飲み込む能力が低いことや、咳き込みの反射が弱いこと、早食い、詰め込み食いなども、餅をのどに詰まらせる原因となるといわれている。そのため、加齢とともに噛む力や飲み込む能力が低下してしまう高齢者や、詰め込み食いをしてしまいがちな幼児が餅をのどに詰まらせやすい。

2. 餅をのどに詰まらせないようにするには

お年寄りや子どもなど、飲み込む力の弱い人などは、まず、お餅を食べても大丈夫か判断する必要がある。場合によっては餅(団子も含む)を控えて危険を回避しよう。

- 餅をはじめ、こんにゃく、はんぺんなど、のどに詰まりやすいものは小さく切る。

- 唾液の分泌が少ないと詰まらせやすいため、お茶や水などで適度に喉を湿らせてから餅を食べるようにする。

- 普段の食事以上によく噛むことを意識し、ゆっくり時間をかけて食べるようにする。

- しっかり飲み込んでから、次の餅を口に入れるようにする。飲み込まないうちに、次の餅を詰め込まない。

- 食事中は遊ばない、歩きまわらない、寝ころばない。

- 食べながら、おしゃべりをしない。急に話しかけたり笑わせたりするようなことはしない。声を出しているときは、気道があいているため、気道に餅が入ってしまいやすくなる。食べることに集中して、飲み込んでからしゃべるようにしよう。

- 餅を食べる時には、一人でいないように気をつける。

- アルコールは飲みこむ力が弱まらせるため、飲酒は控えめにする。

- 正しい姿勢で食べよう。背中が丸くなっていると、あごが上がり、食べたものが気道に入りやすくなってしまう。足は床にしっかりとつけた状態で姿勢を安定させて誤嚥を防ごう。

3. 餅がのどに詰まってしまったら

気を付けていても事故は起こるものなので、いつでも応急処置ができるようにしておこう。声を出せないとき、顔色が急に真っ青になっているなど様子がおかしいと感じたときは、餅で気道が塞がれていることが疑われる。もし事故が起こったらためらわずに素早く救急車を呼ぼう。119番に通報した時、電話で応急処置の方法を指導してくれるので、あわてないで、指示に従って行動することが重要だ。

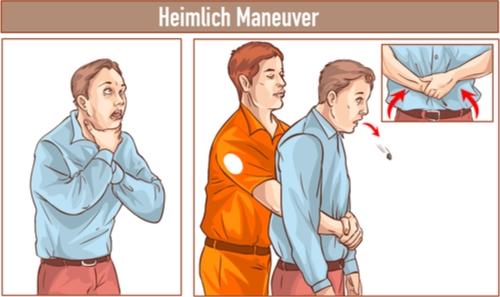

呼びかけて反応がある場合、咳をすることが可能であればできる限り咳をさせる。咳もできずに窒息しているときは、年齢・性別に関係なく背部叩打法(片手で下あごを支えて、背中の肩甲骨と肩甲骨の間を介抱者の手の付け根の部分で何度も繰り返し強く叩く)を行う。

口の中をのぞいて餅が取れそうなら、口の中に手を入れて詰まったものをかき出す(幼児の場合はかえってのどの奥に押し込んでしまうことがあるので無理に取ろうとしない)。

呼びかけに反応がない場合または反応がなくなった場合は、直ちに心肺蘇生を開始する。

また、掃除機を使って異物を吸い出す方法も耳にするが、この処置はあまりすすめられていないようだ。舌や口蓋垂を吸い込んでしまったり、肺に負担がかかってしまうため要注意の応急処置だという。きちんと救急の指示にしたがって行わなければかえって危険だ。

呼びかけて反応がある場合、咳をすることが可能であればできる限り咳をさせる。咳もできずに窒息しているときは、年齢・性別に関係なく背部叩打法(片手で下あごを支えて、背中の肩甲骨と肩甲骨の間を介抱者の手の付け根の部分で何度も繰り返し強く叩く)を行う。

口の中をのぞいて餅が取れそうなら、口の中に手を入れて詰まったものをかき出す(幼児の場合はかえってのどの奥に押し込んでしまうことがあるので無理に取ろうとしない)。

呼びかけに反応がない場合または反応がなくなった場合は、直ちに心肺蘇生を開始する。

また、掃除機を使って異物を吸い出す方法も耳にするが、この処置はあまりすすめられていないようだ。舌や口蓋垂を吸い込んでしまったり、肺に負担がかかってしまうため要注意の応急処置だという。きちんと救急の指示にしたがって行わなければかえって危険だ。

結論

楽しい正月になんとしても避けたい事故であるが、事前に応急処置を理解し身につけておけば、万が一事故が起こった時にあわてずに少しでも落ち着いて行動することができるのではないだろうか。子どもたちにも餅がのどに詰まる危険性について説明しておくとよいだろう。

この記事もCheck!

- 東の角餅、西の丸餅の違いとは?それぞれの由来も解説

- 知らないと損!お餅のくっつかない焼き方

- 恥かきにならない!「鏡開き」は何を開く?由来や意味は?

- 一般的な鏡開きは1月11日!鏡餅を飾る理由~処分の仕方!

- 特別な食べ物だった!?餅の歴史や上手に焼く方法

- 餅を電子レンジで調理可能!セリアのキッチン便利グッズでお餅を調理

- 雑煮の発祥地は?各地の雑煮と餅の違いとは

- もち米を美味しく食べよう。炊く・蒸すは意外に簡単!

- カチカチで切れない・・・時間が経った鏡モチを美味しく食べるには?

- 餅は何歳から?詰まらせないための注意点や詰まらせた際の対処法は?

- 関東と関西で全然違う!?「おしるこ」と「ぜんざい」の違いとは